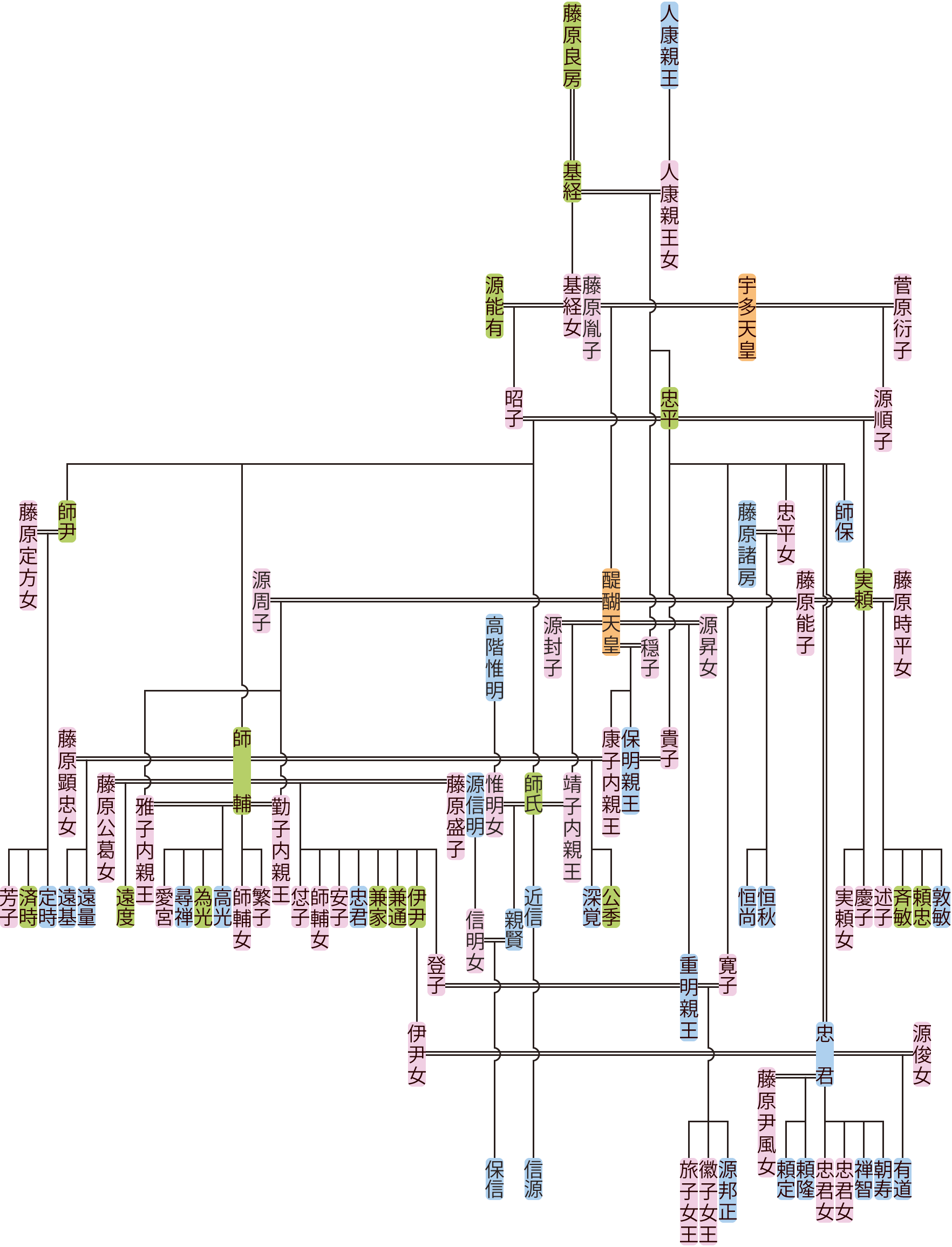

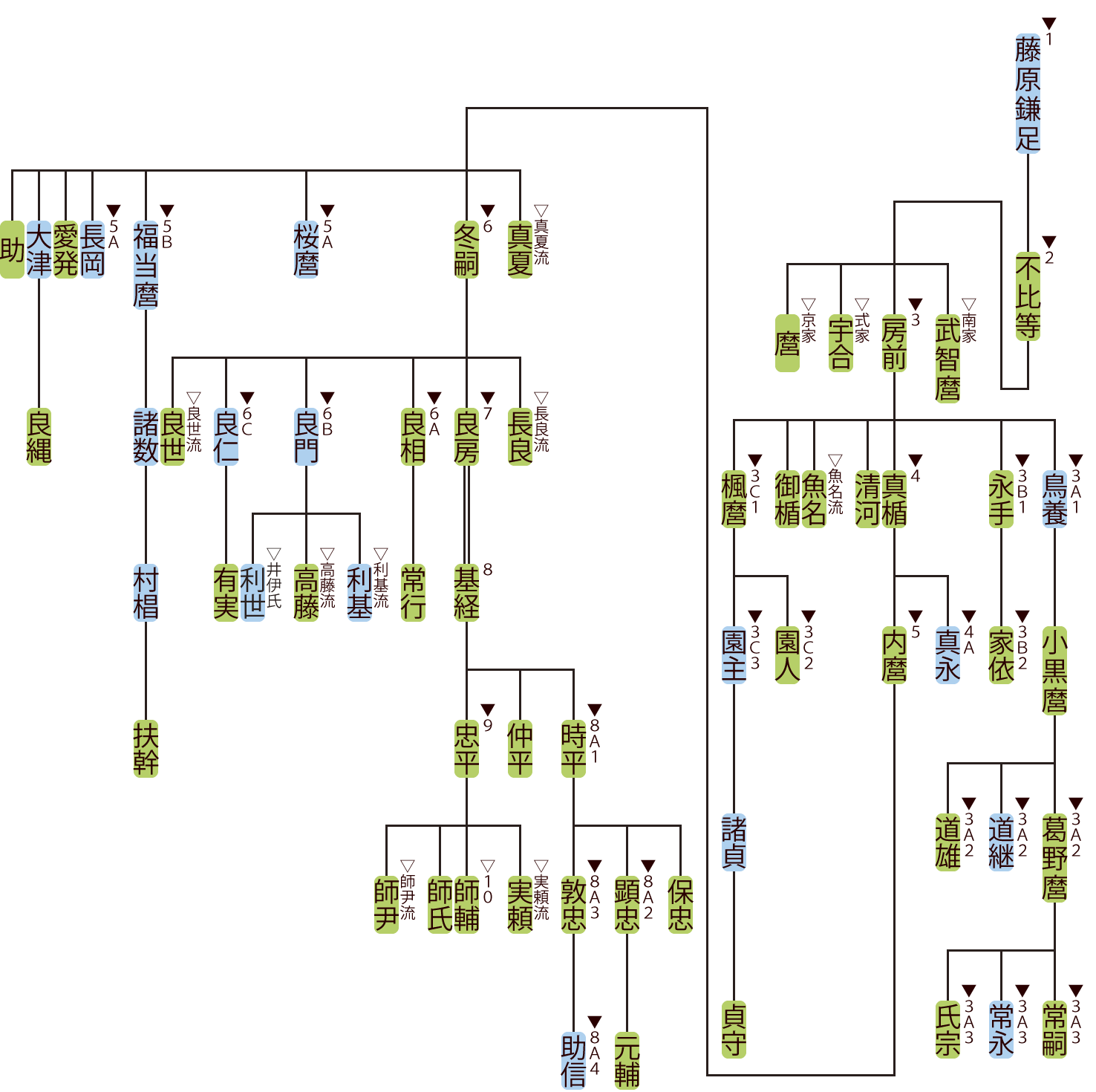

このページでは、藤原氏北家の系図(鎌足~忠平)を掲載しています。系図は、直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

藤原北家は藤原房前を祖としますが、藤原鎌足・藤原不比等もこのページに載せています。

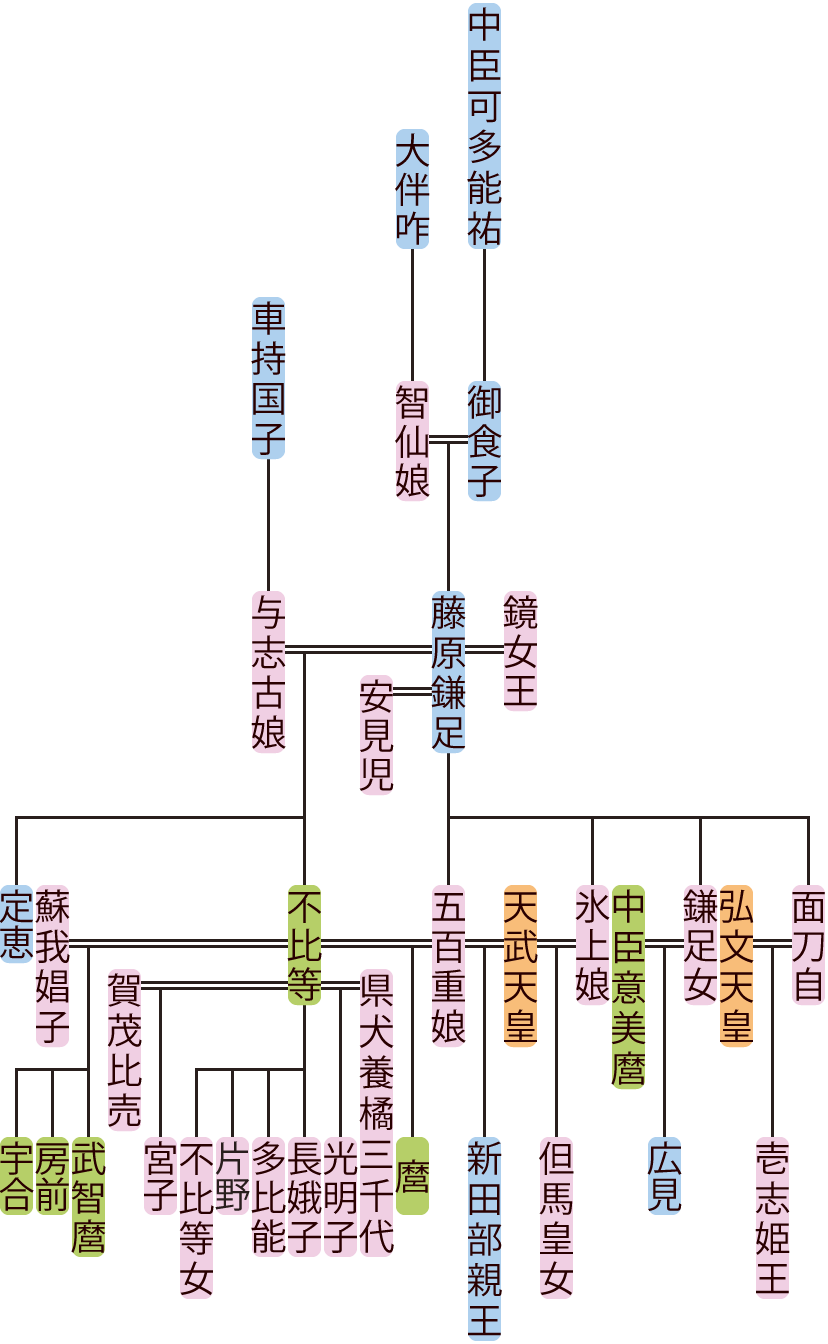

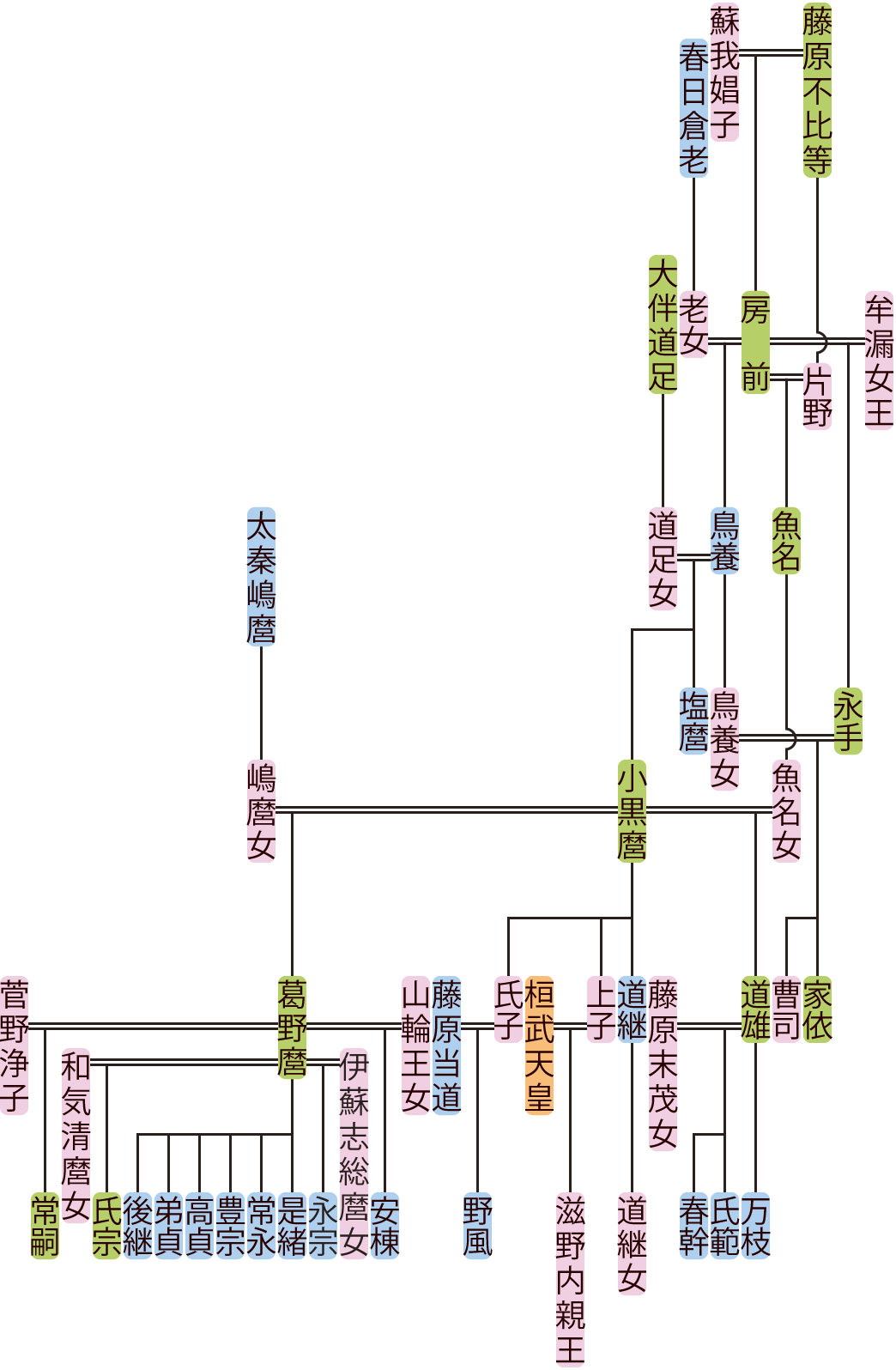

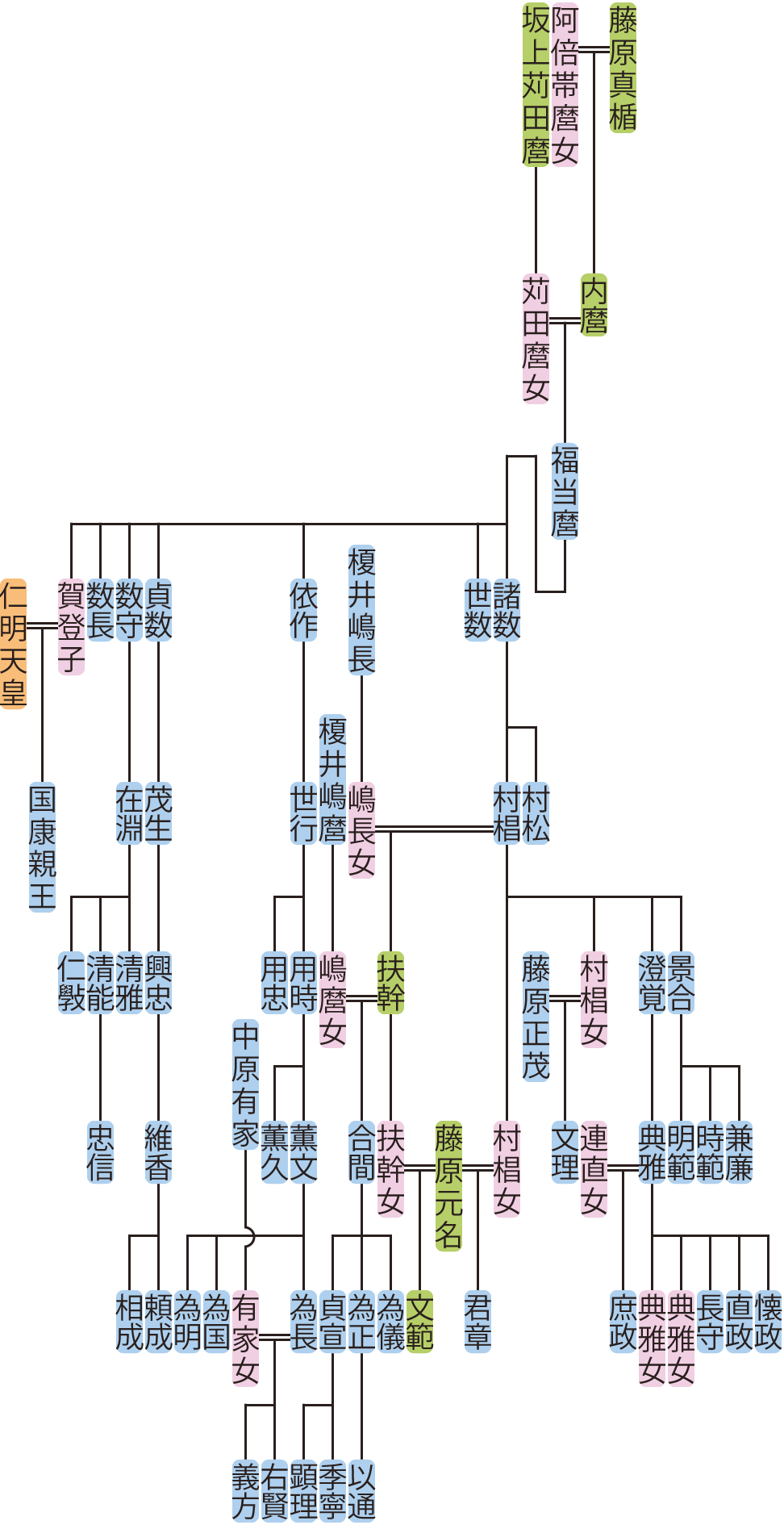

藤原氏北家の略系図

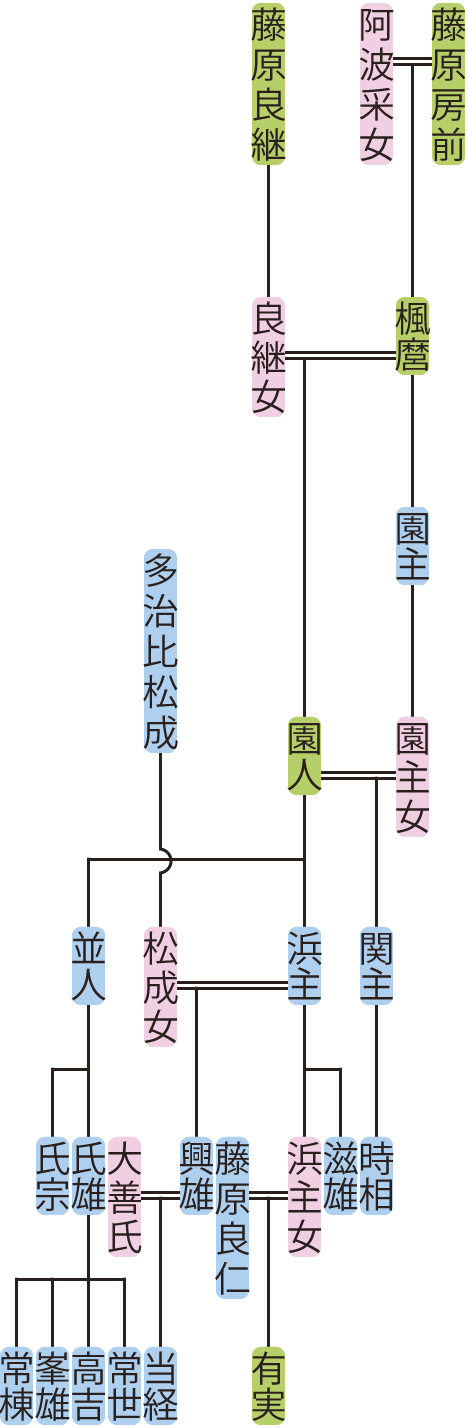

3 房前→藤原房前の系図

3-A1 鳥養→藤原鳥養・小黒麿の系図

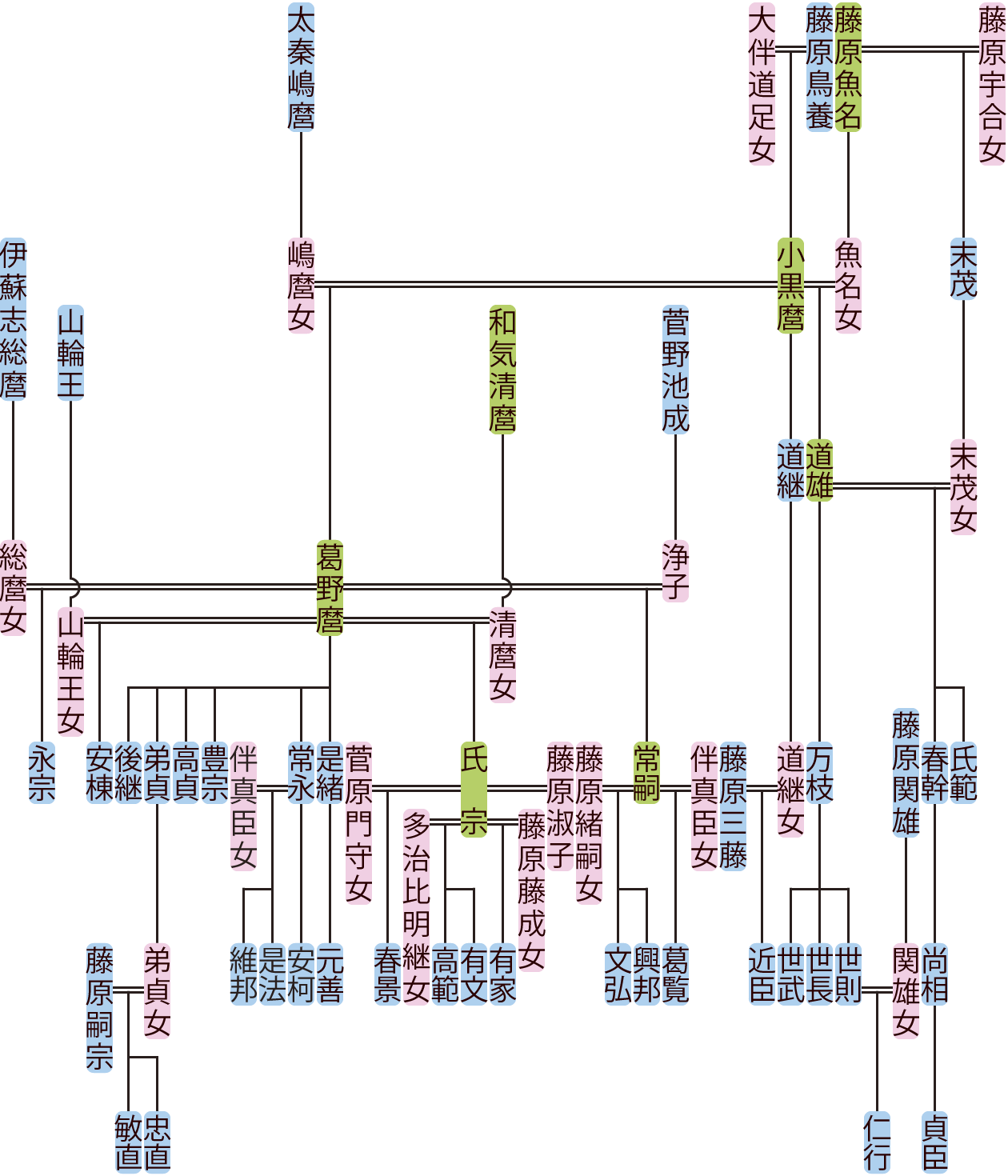

3-A2 葛野麿・道継・道雄→藤原葛野麿・道継・道雄の系図

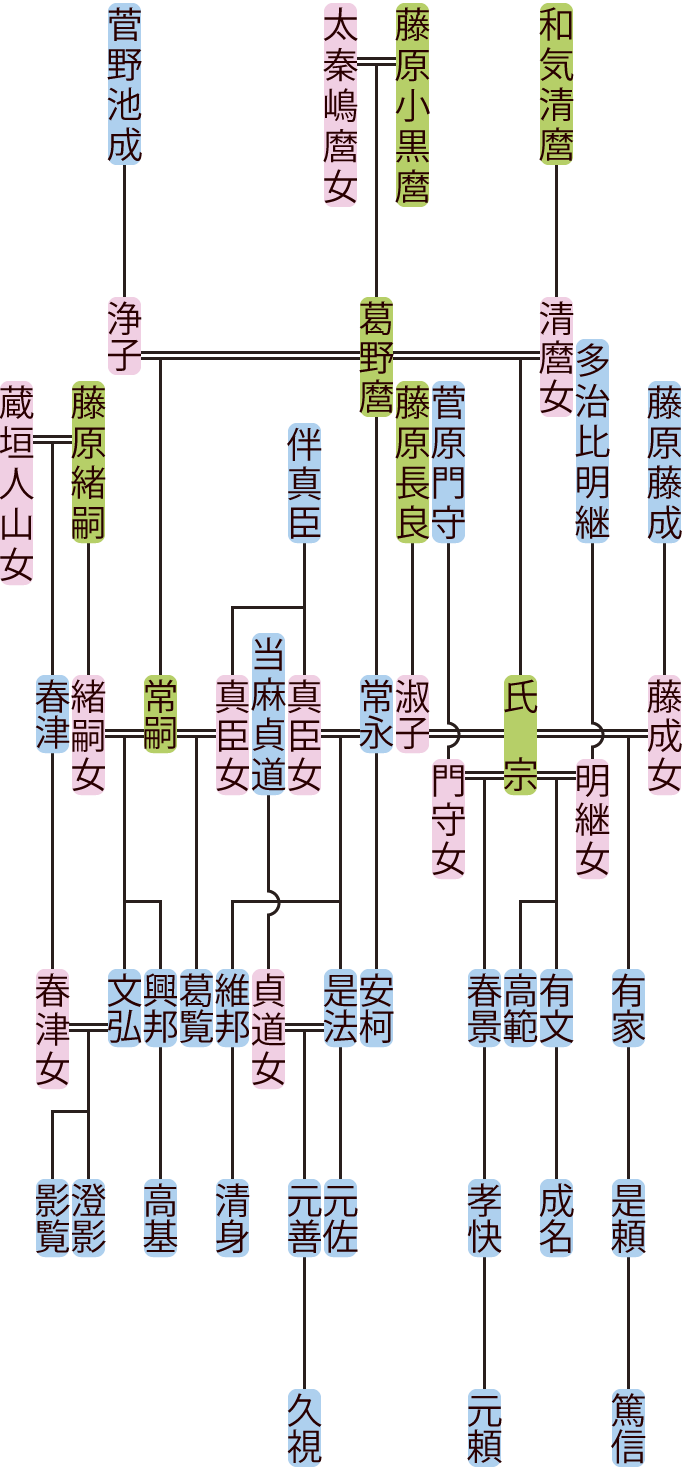

3-A3 常嗣・常永・氏宗→藤原常嗣・常永・氏宗の系図

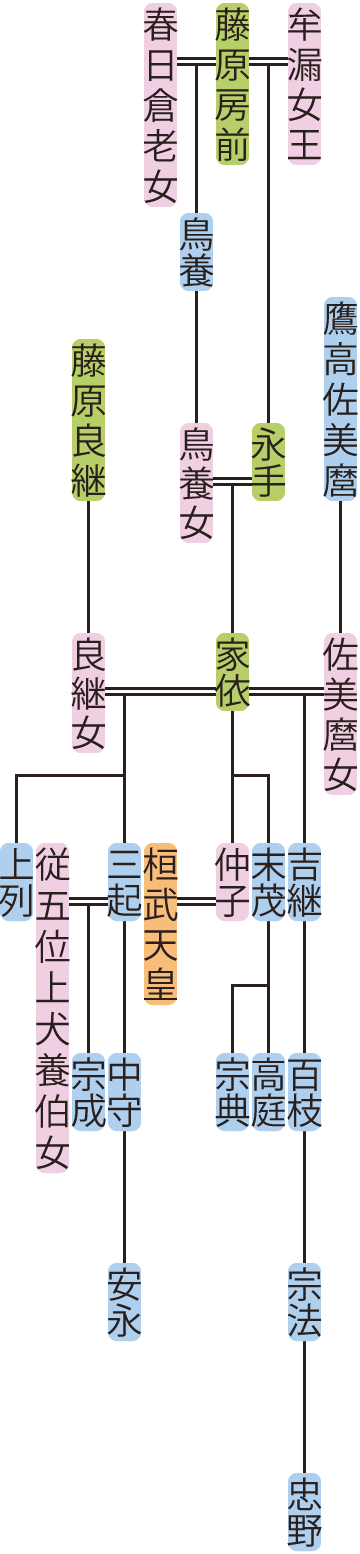

3-B1 永手→藤原永手の系図

3-B2 家依→藤原家依の系図

3-C1 楓麿→藤原楓麿の系図

3-C2 園人→藤原園人の系図

3-C3 園主→藤原園主の系図

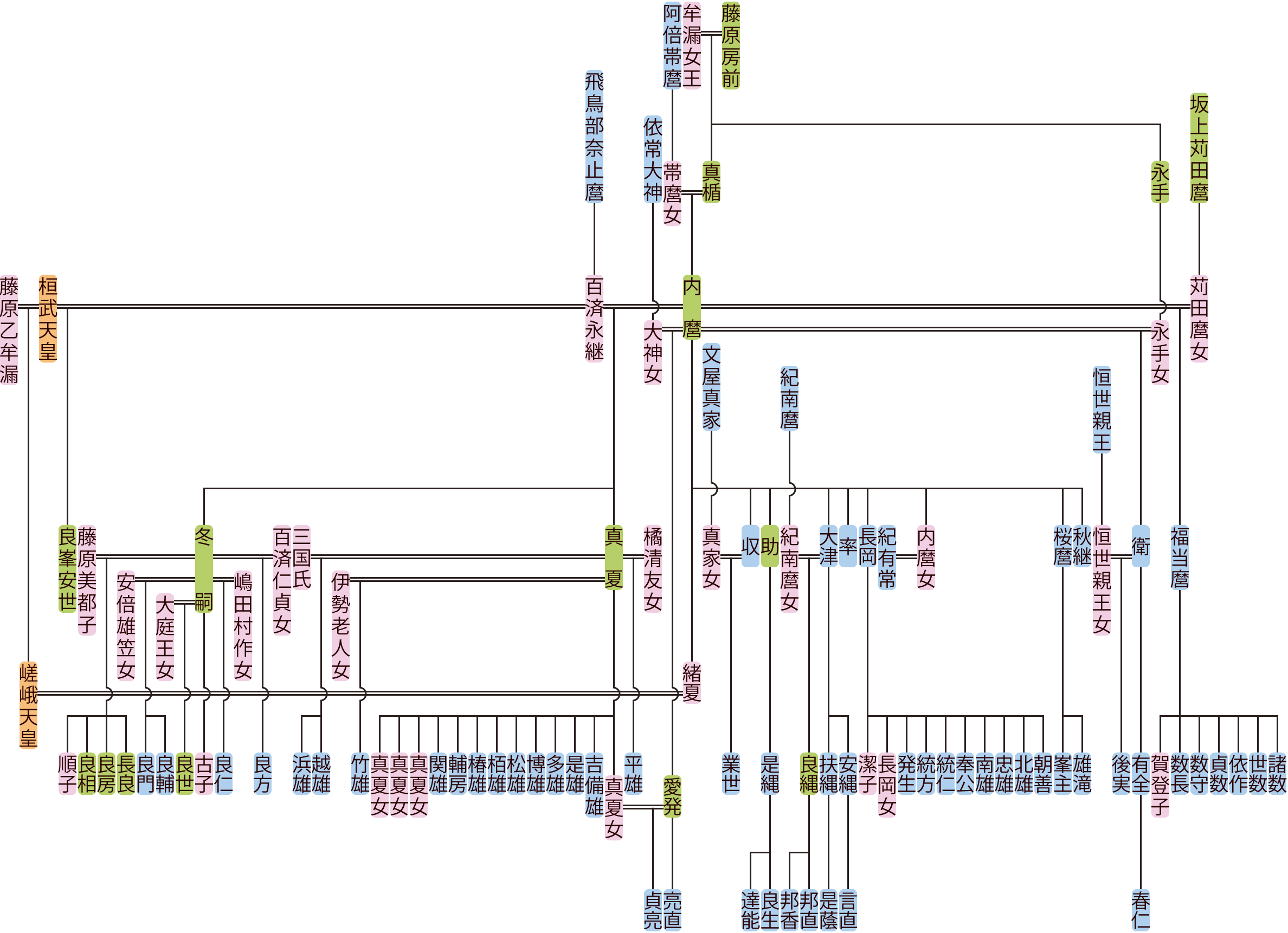

5 内麿→藤原内麿の系図

5-A 桜麿・長岡→藤原桜麿・長岡の系図

5-B 福当麿→藤原福当麿の系図

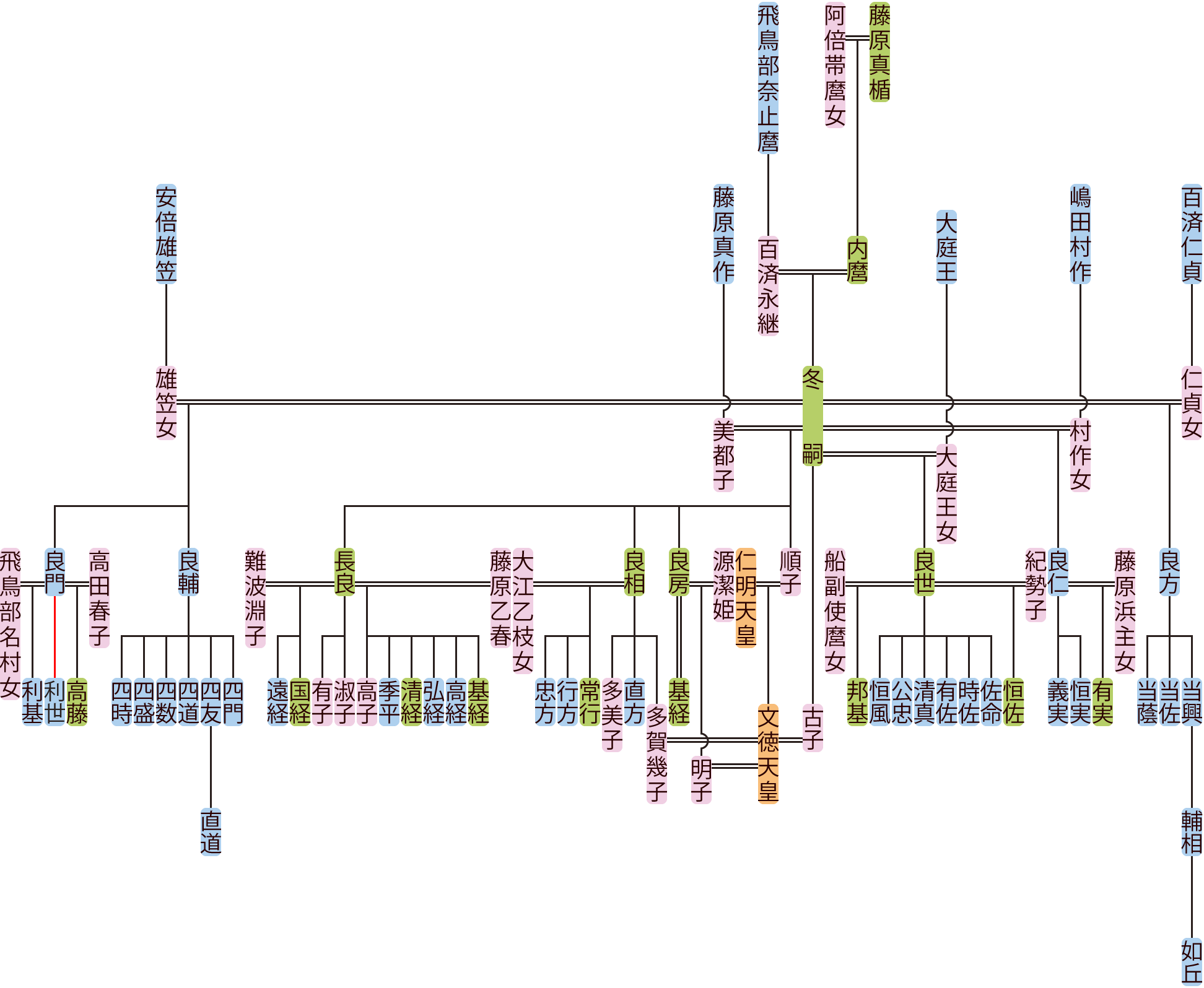

6 冬嗣→藤原冬嗣の系図

6-A 良相→藤原良相の系図

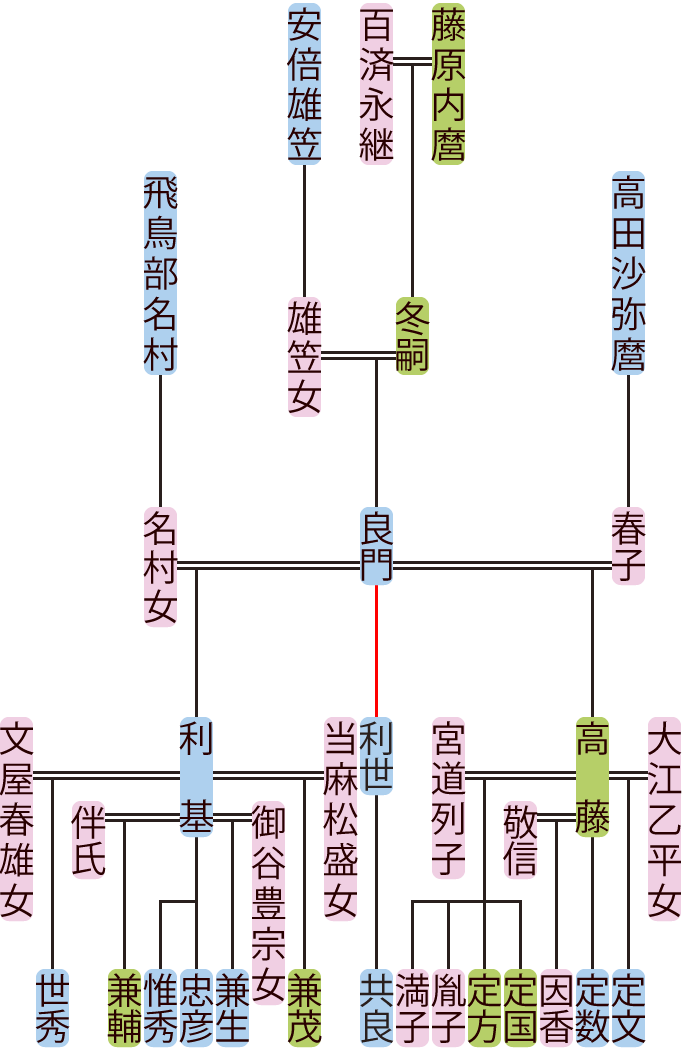

6-B 良門→藤原良門の系図

6-C 良仁→藤原良仁の系図

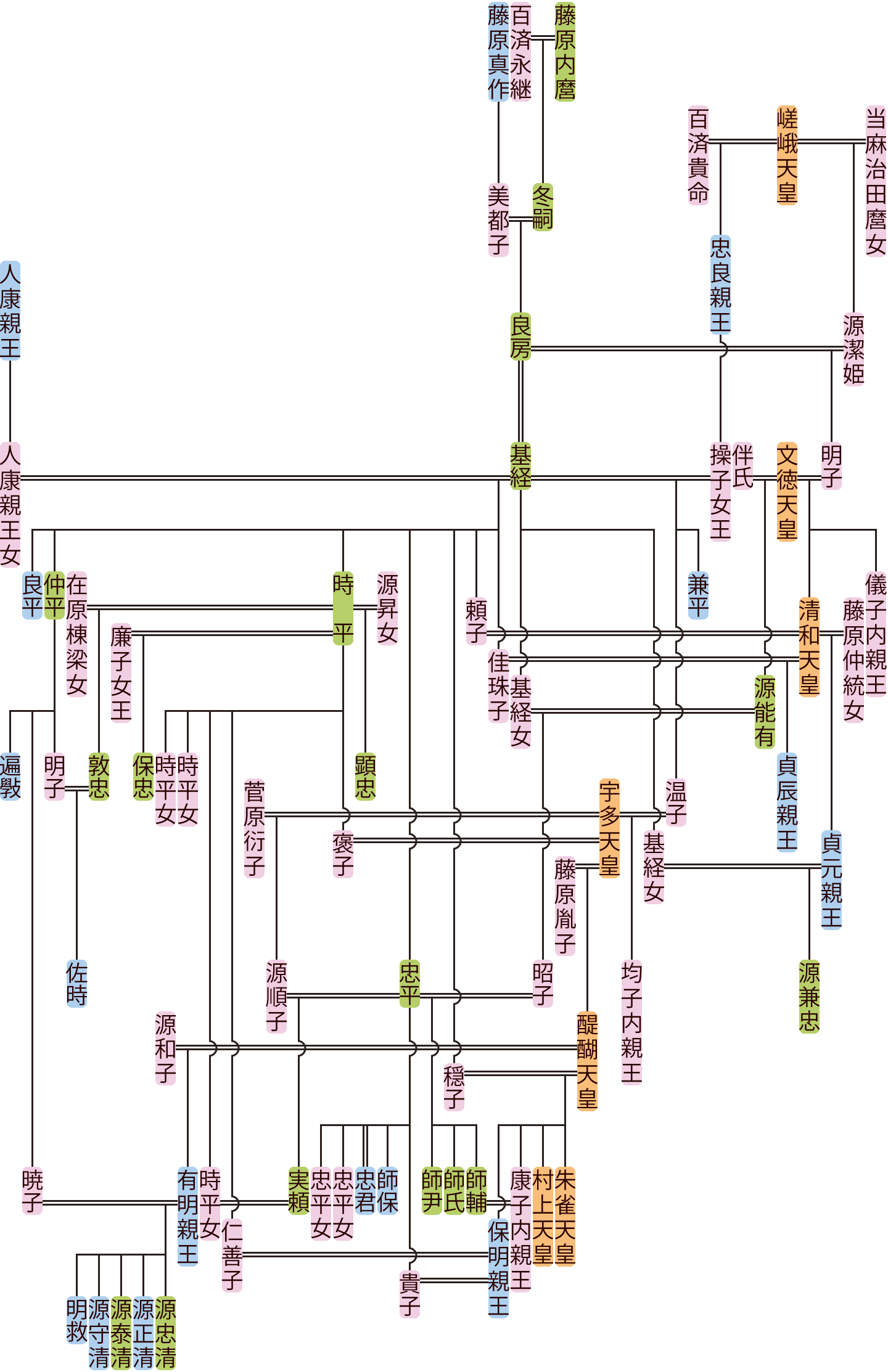

7 良房→藤原良房・基経の系図

8-A1 時平→藤原時平の系図

8-A2 顕忠→藤原顕忠の系図

8-A3 敦忠→藤原敦忠の系図

8-A4 助信→藤原助信の系図

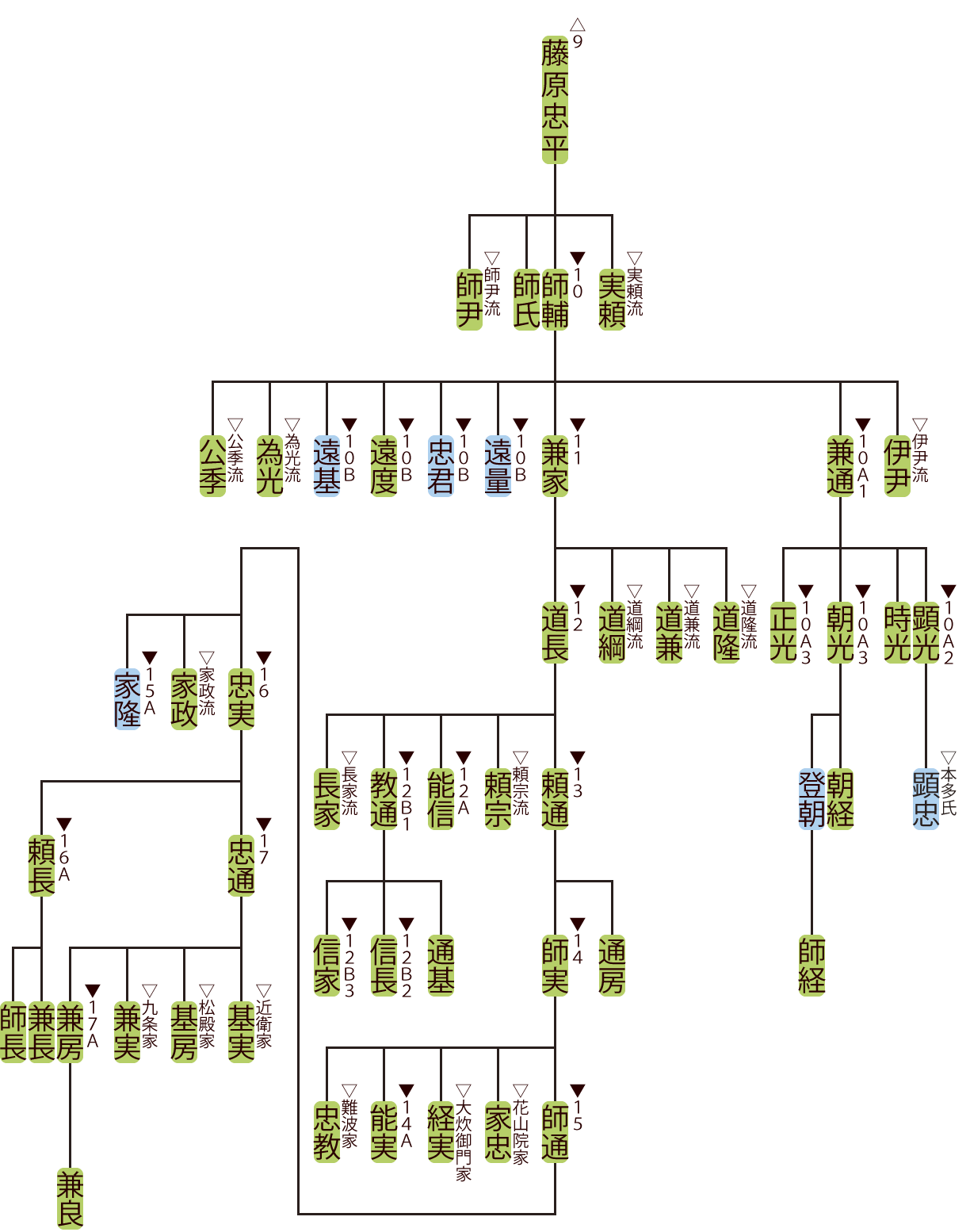

9 忠平→藤原忠平の系図

10 師輔→藤原師輔の系図

10-A1 兼通→藤原兼通の系図

10-A2 顕光→藤原顕光の系図

10-A3 朝光・正光→藤原朝光・正光の系図

10-B 遠量・忠君・遠度・遠基→藤原遠量・忠君・遠度・遠基の系図

11 兼家→藤原兼家の系図

12 道長→藤原道長の系図

12-A 能信→藤原能信の系図

12-B1 教通→藤原教通の系図

12-B2 信長→藤原信長の系図

12-B3 信家→藤原信家の系図

13 頼通→藤原頼通の系図

14 師実→藤原師実の系図

14-A 能実→藤原能実の系図

藤原鎌足の系図

藤原鎌足(かまたり)/中臣鎌子【614−669】〔養子:中臣意美麿〕

内臣。藤原氏の祖。中大兄皇子らと大化改新を進めた。臨終の際に天智天皇から藤原の姓と大織冠の冠位を賜った。

祖父 大伴咋(くい)

物部守屋の討伐に加わったほか、任那の再興のために尽力した。

父 中臣御食子(みけこ)

推古朝の大夫。

妻 鏡女王(かがみ)【?−683】

系譜未詳。舒明天皇の皇女との説、額田王の姉との説がある。万葉歌人で『万葉集』には鎌足とやり取りした歌も収録されている。

妻 車持与志古娘(よしこのいらつめ)

子 不比等→藤原不比等の系図

孫 武智麿→藤原武智麿の系図

孫 房前→藤原房前の系図

孫 宇合→藤原宇合の系図

孫 麿→藤原麿・浜成の系図

子 定恵(じょうえ)【643−665】

入唐し、長安にある慧日の道場で神泰に師事した。

妻 安見児(やすみこ)

采女。天智天皇の命で鎌足の妻になったとされる。『万葉集』にはそれを喜ぶ歌が収められている。

子 氷上娘・五百重娘→天武天皇・持統天皇の系図

子 耳面刀自→弘文天皇の系図

子の夫 中臣意美麿(おみまろ)【?−711】

中納言。大津皇子の謀反に関与したとして捕らえられたが、事件後赦された。

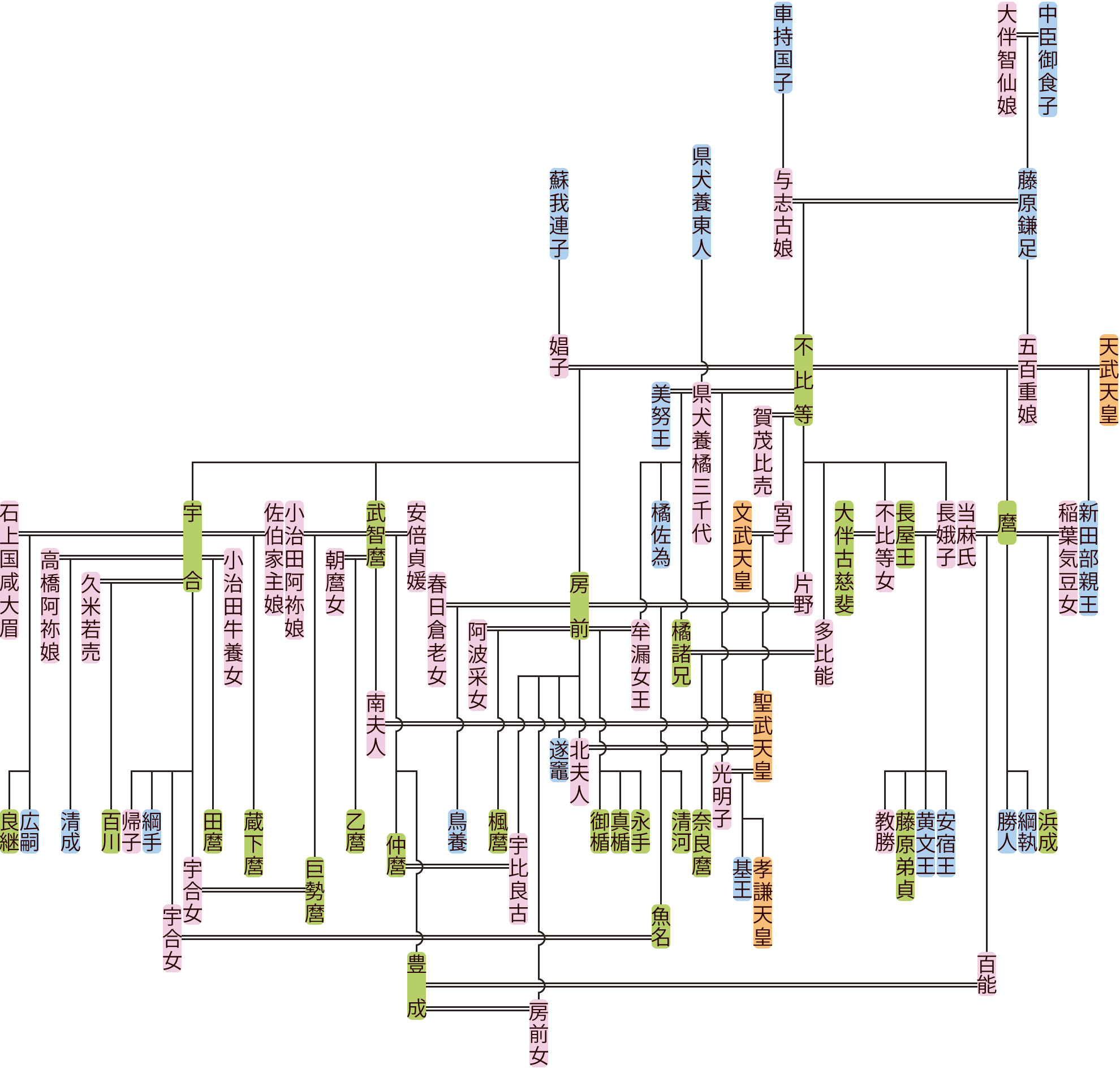

藤原不比等の系図

藤原不比等(ふひと)【659−720】

右大臣。大宝律令・養老律令の制定に携わった。

父 鎌足→藤原鎌足の系図

妻 蘇我娼子(しょうし)

妻の父 蘇我連子(むらじこ)【?−664】

子 武智麿→藤原武智麿の系図

孫 豊成→藤原豊成・継縄の系図

孫 仲麿→藤原仲麿の系図

孫 乙麿→藤原乙麿の系図

孫 巨勢麿→藤原巨勢麿の系図

子 房前→藤原房前の系図

孫 鳥養→藤原鳥養・小黒麿の系図

孫 永手→藤原永手の系図

孫 真楯→藤原真楯の系図

孫 魚名→藤原魚名の系図

孫 楓麿→藤原楓麿の系図

子 宇合→藤原宇合の系図

孫 良継→藤原良継の系図

孫 清成→藤原清成・種継の系図

孫 綱手→藤原綱手の系図

孫 百川→藤原百川・緒嗣の系図

孫 蔵下麿→藤原蔵下麿の系図

妻 藤原五百重娘→天武天皇・持統天皇の系図

子 麿・孫 浜成→藤原麿・浜成の系図

孫 勝人→藤原勝人の系図

妻 県犬養橘三千代(みちよ)【?−733】

子 光明子→文武天皇〜孝謙天皇・称徳天皇の系図

妻 賀茂比売(かものひめ)【?−735】

子 宮子→文武天皇〜孝謙天皇・称徳天皇の系図

子 長娥子(ながこ)→高市皇子~石見王の系図

子 多比能(たひの)

子の夫 橘諸兄(もろえ)/葛城王【684−757】

左大臣。藤原四子らが疱瘡で亡くなった後、長い間政権の中心にあった。

孫 橘奈良麿(ならまろ)【721−757】

参議。藤原仲麿の台頭を受け、政変を企画するも、発覚して捕らえられて獄中で亡くなった。

子 片野→藤原房前の系図

子の夫 大伴古慈斐(こしび)【695−777】

従三位。

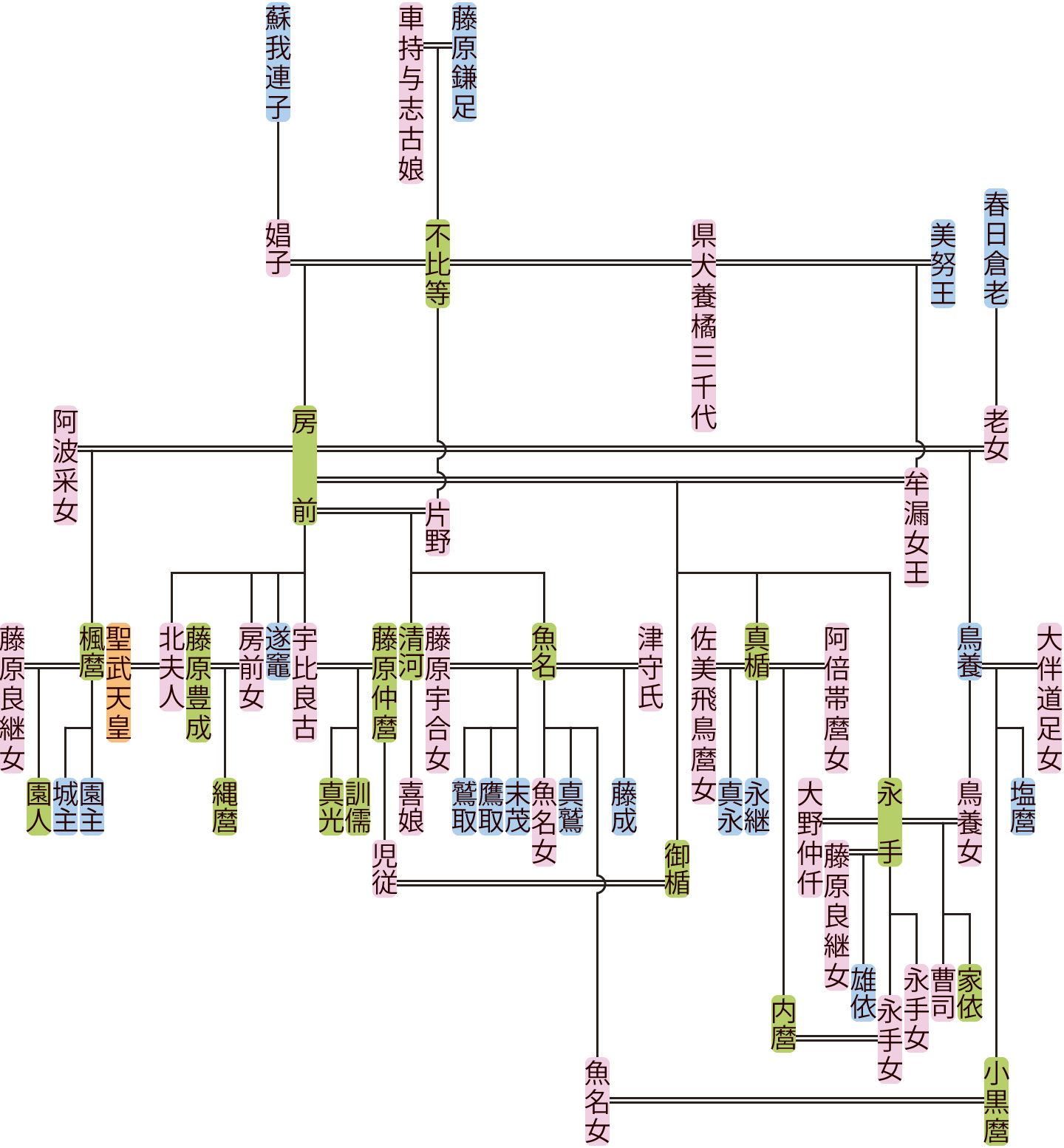

藤原房前の系図

藤原房前(ふささき)【681−737】

参議。北家の祖。居宅が武智麿よりも北方にあったことによる。天然痘で亡くなった。

妻 春日倉老女

妻の父 春日倉老(おゆ)

僧であったが還俗した。『万葉集』や『懐風藻』に作品が収められている。

子 鳥養・孫 小黒麿→藤原鳥養・小黒麿の系図

妻 牟漏女王(むろ)【?−746】

子 永手→藤原永手の系図

孫 家依→藤原家依の系図

子 真楯→藤原真楯の系図

孫 真永→藤原真永の系図

孫 内麿→藤原内麿の系図

子 御楯(みたて)/千尋(ちひろ)【715−764】

参議。藤原仲麿政権を支えた。

子の妻 藤原児従(こより)

藤原仲麿(→藤原仲麿の系図)の娘。

妻 藤原片野

子 清河(きよかわ)/河清

参議。遣唐大使として唐に渡った。永年唐に仕えたが、帰国は叶わなかった。

孫 喜娘(きじょう)

父の客死後、帰国のために遣唐使船に乗った。暴風に遭って漂流した末、天草に辿り着いた。

子 魚名→藤原魚名の系図

孫 鷹取・鷲取→藤原鷲取・鷹取の系図

孫 末茂→藤原末茂の系図

孫 藤成→藤原藤成〜村雄の系図

妻 阿波采女

子 楓麿→藤原楓麿の系図

孫 園人→藤原園人の系図

孫 園主→藤原園主の系図

子 北夫人→文武天皇〜孝謙天皇・称徳天皇の系図

子 宇比良古→藤原仲麿の系図

子の夫 藤原豊成→藤原豊成・継縄の系図

藤原鳥養・小黒麿の系図

藤原鳥養(とりかい)

妻 大伴道足の娘

妻の父 大伴道足(みちたり)【?−741】

参議。阿倍帯麿の殺人事件の処理を誤った。

子の夫 藤原永手→藤原永手の系図

孫 藤原家依→藤原家依の系図

藤原小黒麿(おぐろまろ)【733−794】

大納言。征夷にあたったほか、遷都にあたっては、遷都先の地をみる使者になった。

妻 秦嶋麿の娘

妻の父 秦嶋麿(しままろ)【?−747】

造宮録として、恭仁宮の造営にあたった。

子 葛野麿→藤原葛野麿・道継・道雄の系図

孫 常嗣・氏宗・孫 常永→藤原常嗣・常永・氏宗の系図

妻 藤原魚名の娘

妻の父 藤原魚名→藤原魚名の系図

子 道雄→藤原葛野麿・道継・道雄の系図

子 道継→藤原葛野麿・道継・道雄の系図

子 上子→桓武天皇の系図

子 氏子→藤原乙縄の系図

藤原葛野麿・道継・道雄の系図

藤原葛野麿(かどのまろ)【755−818】

中納言。平城天皇に東宮時代から仕えた。薬子の変では、平城上皇を諫めた。

祖父 鳥養・父 小黒麿→藤原鳥養・小黒麿の系図

妻 菅野浄子(菅野池成の娘)

子 常嗣→藤原常嗣・常永・氏宗の系図

妻 和気清麿の娘

妻の父 和気清麿(きよまろ)【733-799】

従三位。宇佐八幡宮信託事件で左遷された。光仁天皇の即位で呼び戻され、桓武天皇に登用された。

子 氏宗→藤原常嗣・常永・氏宗の系図

子 常永→藤原常嗣・常永・氏宗の系図

子 弟貞

豊宗・高貞と同母。

孫の夫 藤原嗣宗→藤原真永の系図

藤原道継(みちつぐ)【756−822】

子の夫 藤原三藤→藤原貞嗣の系図

藤原道雄【771−823】

参議。

祖父 藤原魚名→藤原魚名の系図

妻 藤原末茂の娘

妻の父 藤原末茂→藤原末茂の系図

孫 世則

孫の妻の父 藤原関雄→藤原真夏の系図

藤原常嗣・常永・氏宗の系図

藤原常嗣(つねつぐ)【796−840】

参議。清原夏野らと『令義解』を撰述した。遣唐使として唐にも渡った。

祖父 小黒麿→藤原鳥養・小黒麿の系図

父 葛野麿→藤原葛野麿・道継・道雄の系図

妻 藤原緒嗣の娘

妻の父 藤原緒嗣→藤原百川・緒嗣の系図

子 興邦(おきくに)【821-863】

子 文弘

子の妻 藤原春津の娘

子の妻の父 藤原春津→藤原春津の系図

孫 澄影・影覧

父は藤原興邦とも。

藤原常永

妻 伴真臣の娘

子 是法/是清

孫 清身【?-906】

藤原氏宗(うじむね)【810−872】

大納言。『貞観格式』の編纂に携わった。

妻 菅原門守の娘

子 春景(はるかげ)

妻 藤原藤成の娘

妻の父 藤原藤成→藤原藤成〜村雄の系図

妻 藤原淑子(よしこ・しゅくし)【838-906】

宇多天皇の養母で、尚侍として後宮で力を持った。

妻の父 藤原長良→藤原長良の系図

藤原永手の系図

藤原永手(ながて)【714−771】

左大臣。称徳天皇の崩御後、光仁天皇の擁立に尽力した。

妻 藤原鳥養の娘

妻の父 藤原鳥養→藤原鳥養・小黒麿の系図

子 家依→藤原家依の系図

子 曹司→光仁天皇の系図

妻 藤原良継の娘

妻の父 藤原良継→藤原良継の系図

子 雄依(おより)

藤原種継暗殺事件により、隠岐に流された。

子の妻 大伴潔足の妻

子の妻の父 大伴潔足(きよたり)【716−792】

参議。

妻 大野仲仟(なかち)【?−781】

尚侍及び尚蔵を務めた。

妻の父 大野東人(あずまひと)【?−742】

参議。陸奥から出羽柵への直通路を建設し、藤原広嗣の乱を鎮圧した。

子の夫 藤原巨勢麿→藤原巨勢麿の系図

孫 藤原貞嗣→藤原貞嗣の系図

子の夫 藤原内麿→藤原内麿の系図

藤原家依の系図

藤原家依(いえより)【743−785】

参議。

祖父 房前→藤原房前の系図

父 永手→藤原永手の系図

祖父 藤原鳥養→藤原鳥養・小黒麿の系図

妻 藤原良継の娘

妻の父 藤原良継→藤原良継の系図

子 仲子→桓武天皇の系図

藤原楓麿の系図

藤原楓麿(かえでまろ)【723−776】

参議。

妻 藤原良継女

妻の父 藤原良継→藤原良継の系図

子 園人→藤原園人の系図

子 園主→藤原園主の系図

孫の夫 藤原道麿→藤原乙叡・真葛の系図

藤原園人の系図

藤原園人(そのひと)【756−818】

右大臣。地方官として治績を挙げたほか、万多親王らと『新撰姓氏録』を撰した。

祖父 房前→藤原房前の系図

父 楓麿→藤原楓麿の系図

祖父 藤原良継→藤原良継の系図

妻 藤原園主の娘

妻の父 藤原園主→藤原園主の系図

孫 氏雄(うじお)

孫の夫 藤原良仁→藤原良仁の系図

藤原園主の系図

藤原園主

父は藤原園人(→藤原園人の系図)とも。

子の夫 藤原園人→藤原園人の系図

孫 貞守(さだもり)【798−859】

参議。承和の変では越後権守に左遷された。

曾孫 今子→文徳天皇の系図

曾孫の夫 藤原清経→藤原清経・元名の系図

孫の夫 藤原氏主→藤原乙叡・真葛の系図

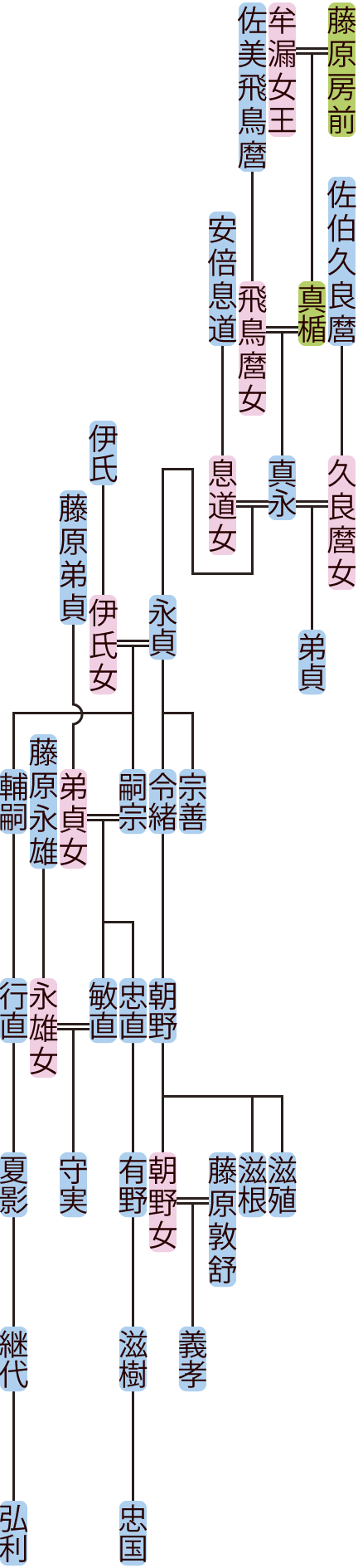

藤原真楯の系図

藤原真楯(またて)/八束(やつか)【715−766】

大納言。公平な人柄であると賞され、聖武天皇にも寵遇された。

妻 佐美飛鳥麿の娘

子 真永→藤原真永の系図

妻 阿倍帯麿の娘

子 内麿→藤原内麿の系図

孫 真夏→藤原真夏の系図

孫 冬嗣→藤原冬嗣の系図

孫 桜麿・長岡→藤原桜麿・長岡の系図

孫 福当麿→藤原福当麿の系図

藤原真永の系図

藤原真永

妻 安倍息道の娘

妻の父 安倍息道(おきみち)/奥道【?−774】

藤原仲麿の乱で功をあげた。

妻 佐伯久良麿の娘

妻の父 佐伯久良麿(くらまろ)

蝦夷の征討で功をあげた。

孫 嗣宗

孫の妻の父 藤原弟貞→藤原葛野麿・道継・道雄の系図

曾孫 敏直

曾孫の妻の父 藤原永雄→藤原良因・長道の系図

曾孫 朝野

曾孫の子の夫 藤原敦舒→藤原敦舒の系図

藤原内麿の系図

藤原内麿(うちまろ)【756−812】

右大臣。温雅で信望があり、永く首班にあったが誤りがなかったという。

妻 百済永継→桓武天皇の系図

子 真夏→藤原真夏の系図

孫 越雄・竹雄→藤原越雄・竹雄~光業の系図

孫 浜雄→藤原浜雄~輔道の系図

子 冬嗣→藤原冬嗣の系図

孫 長良→藤原長良の系図

孫 良房→藤原良房・基経の系図

孫 良相→藤原良相の系図

孫 良門→藤原良門の系図

孫 良仁→藤原良仁の系図

孫 良世→藤原良世の系図

妻 坂上苅田麿の娘

妻の父 坂上苅田麿→桓武天皇の系図

子 福当麿→藤原福当麿の系図

妻 依常大神の娘

子 愛発(ちかなり・あらち)【787−843】

大納言。承和の変に連座し、京外に追放された。

子の妻の父 藤原真夏→藤原真夏の系図

妻 藤原永手の娘

妻の父 藤原永手→藤原永手の系図

子 衛(まもる)【799−857】

子の妻 恒世親王の娘

子の妻の父 恒世親王→淳和天皇の系図

孫 後実(のちみ)/俊実

子 桜麿・長岡→藤原桜麿・長岡の系図

子 大津(おおつ)【792−854】

身長が低かったものの気力があった。良き地方官として慕われたという。

孫 良縄(よしただ)【814−868】

参議。文徳天皇に信頼された。

曾孫 邦直(くになお)

子 助(たすく)【799−853】

参議。

子 緒夏→嵯峨天皇の系図

子の夫 紀有常(ありつね)

藤原桜麿・長岡の系図

藤原桜麿

子 雄滝(おおたき)

藤原長岡

子 奉公(ともきみ)・発生(ちかふ)

父は藤原春岡(→藤原藤嗣の系図)とも。

孫の夫 藤原言行→藤原山蔭の系図

子 統仁(むねひと)

子 統方(むねまさ)

子 潔子→淳和天皇の系図

子の夫 藤原清瀬→藤原助継の系図

藤原福当麿の系図

藤原福当麿(ふたきまろ・とみまさまろ・ふくたまろ)

子 諸数/緒数

孫 村松(むらまつ)

孫 村椙/村榲

孫の妻 榎井嶋長の娘

曾孫 扶幹

大納言。

扶幹の子の夫 藤原元名→藤原清経・元名の系図

扶幹孫 合間(よしちか)/合問

曾孫 澄覚

父は藤原扶幹とも。

澄覚孫 典雅〔養父:藤原文範(→藤原文範の系図)〕→藤原典雅の系図

曾孫の夫 藤原元名→藤原清経・元名の系図

曾孫の夫 藤原正茂→藤原高扶~維幾の系図

依作孫 薫文(かおふん)/業文

依作孫 薫久(かおひさ)/業久

依作孫 右賢/有賢

子 貞数/真数

貞数孫 維香(ゆきか)

孫 在淵(あきふか)

曾孫 清雅・仁斅/永房

父は藤原数守とも。

子 賀登子→仁明天皇の系図

藤原冬嗣の系図

藤原冬嗣(ふゆつぐ)【775−826】

左大臣。嵯峨天皇の近臣として、初代蔵人頭を務めた。藤原氏出身の学生のために勧学院を創設した。

妻 藤原美都子(みつこ)【791−828】

妻の父 藤原真作→藤原真作の系図

子 長良→藤原長良の系図

孫 国経→藤原国経・忠幹の系図

孫 遠経→藤原遠経の系図

孫 高経→藤原高経・惟岳の系図

孫 清経→藤原清経・元名の系図

子 良房・孫 基経→藤原良房・基経の系図

子 良相→藤原良相の系図

子 順子→仁明天皇の系図

孫 文徳天皇→文徳天皇の系図

妻 安倍雄笠の娘

子 良門→藤原良門の系図

孫 利基→藤原利基・兼輔の系図

孫 高藤→藤原高藤の系図

孫 利世→藤原利世~井伊良直の系図

妻 嶋田村作の娘

子 良仁→藤原良仁の系図

妻 大庭王の娘

子 良世→藤原良世の系図

孫 恒佐→藤原恒佐・懐忠の系図

子 古子→文徳天皇の系図

藤原良相の系図

藤原良相(よしみ)【813-867】

右大臣。『貞観格式』『続日本後紀』の編纂に携わったほか、崇親院を設けた。

祖父 内麿→藤原内麿の系図

父 冬嗣→藤原冬嗣の系図

祖父 藤原真作→藤原真作の系図

妻 大江乙枝の娘

子 常行(つねゆき・ときつら)【836-875】

大納言。百鬼夜行に遭遇した説話をもつ。

子の妻の父 藤原三藤→藤原貞嗣の系図

曾孫の夫 藤原繁時→藤原浜雄~輔道の系図

藤原良門の系図

藤原良門

妻 飛鳥部名村の娘

子 利基・孫 兼輔→藤原利基・兼輔の系図

妻 高田春子

子 高藤→藤原高藤の系図

孫 定国→藤原定国の系図

孫 定方→藤原定方の系図

子 利世・孫 共良(『寛政重修諸家譜』による。)→藤原利世~井伊良直の系図

藤原良仁の系図

藤原良仁(よしひと)【819-860】

読書を好み、馬を愛したとされる。

妻 藤原浜主の娘

妻の父 藤原浜主→藤原園人の系図

子 藤原有実(ありざね)【847-914】

参議。

子の妻 藤原有貞の娘

子の妻の父 藤原有貞→藤原有貞の系図

孫の夫 宇多天皇→宇多天皇の系図

孫の夫 藤原定国→藤原定国の系図

行能孫 凉風/淳風

近光孫 盛仲

父は藤原光憲(→藤原範綱の系図)とも。

当国孫 陳泰

父は藤原当国とも。

藤原良房・基経の系図

藤原良房(よしふさ)【804-872】

摂政・太政大臣。幼い清和天皇を擁立し、外戚として権勢を振るい、摂関政治の基礎を作った。

祖父 内麿→藤原内麿の系図

父 冬嗣→藤原冬嗣の系図

祖父 藤原真作→藤原真作の系図

妻 源潔姫(きよひめ)【810-856】

妻の父 嵯峨天皇→嵯峨天皇の系図

子 明子→文徳天皇の系図

藤原基経(もとつね)【836-891】

摂政・関白・太政大臣。実は藤原長良(→藤原長良の系図)の子。陽成天皇の廃立や阿衡の紛議などにより、勢力の拡大を図った。

妻 人康親王の娘

妻の父 人康親王→人康親王・本康親王・源光の系図

子 時平→藤原時平の系図

孫 顕忠→藤原顕忠の系図

孫 敦忠→藤原敦忠の系図

子 仲平(なかひら)【875-945】

左大臣。伊勢と歌の交流があり、『伊勢集』に収められている。

孫 暁子→有明親王・源守清の系図

孫 明子→藤原敦忠の系図

子 忠平→藤原忠平の系図

孫 実頼→藤原実頼の系図

孫 師輔→藤原師輔の系図

孫 師尹→藤原師尹の系図

子 頼子・佳珠子→清和天皇の系図

子 穏子・孫 朱雀天皇→醍醐天皇・朱雀天皇の系図

孫 村上天皇→村上天皇の系図

妻 操子女王(そうし)【850-?】

妻の父 忠良親王→嵯峨天皇の系図

子 兼平【875-935】

琵琶が上手であり、比巴宮内卿の号がある。

子 温子→宇多天皇の系図

子の夫 貞元親王→清和天皇の系図

子の夫 源能有→源能有の系図

藤原時平の系図

藤原時平(ときひら)【871-909】

左大臣。菅原道真の左遷に関与したとされ、若くしての死は道真の祟りともいわれる。

祖父 良房・父 基経→藤原良房・基経の系図

祖父 人康親王→人康親王・本康親王・源光の系図

妻 源昇の娘

妻の父 源昇→源融~宛の系図

子 顕忠→藤原顕忠の系図

妻 廉子女王

妻の父 本康親王→人康親王・本康親王・源光の系図

子 保忠(やすただ)【890-936】〔養子:藤原頼忠(→藤原頼忠の系図)〕

大納言。笙の名手。

妻 在原棟梁の娘

夫 藤原国経→藤原国経・忠幹の系図

子 敦忠→藤原敦忠の系図

孫 助信→藤原助信の系図

子 褒子→宇多天皇の系図

子 仁善子→醍醐天皇・朱雀天皇の系図

子の夫 克明親王→克明親王・重明親王の系図

子の夫 敦実親王→敦実親王の系図

孫 源雅信→源雅信の系図

孫 源重信→源重信の系図

子の夫 藤原実頼→藤原実頼の系図

孫 頼忠→藤原頼忠の系図

孫 斉敏→藤原斉敏の系図

藤原顕忠の系図

藤原顕忠(あきただ)【898-965】

右大臣。母は源湛(→源融~宛の系図)の娘とも。菅原道真の怨霊を畏れ、慎み深かったため、長寿を保ったとされる。

祖父 基経→藤原良房・基経の系図

父 時平→藤原時平の系図

祖父 源昇→源融~宛の系図

妻 藤原朝鑑の娘

妻の父 藤原朝鑑→藤原興世の系図

子 元輔

参議。

孫 為義

父は藤原信義とも。

子 重輔/重扶

子の妻 源喜生の娘

孫 致貞/致直

父は藤原重家(→藤原顕光の系図)とも。

孫 心誉(しんよ)【957-1045】

天台宗僧侶。藤原道長・頼通の信任が厚かった。

子 信輔

子の妻 藤原清兼の娘

子の妻の父 藤原清兼→藤原興世の系図

子の夫 藤原師輔→藤原師輔の系図

孫 遠量・遠基→藤原遠量・忠君・遠度・遠基の系図

子の夫 行明親王→宇多天皇の系図

藤原敦忠の系図

藤原敦忠(あつただ)【906-943】

権中納言。母は廉子女王(→人康親王・本康親王・源光の系図)とも。和歌に優れ、『百人一首』にも歌が収められている。

祖父 基経→藤原良房・基経の系図

父 時平→藤原時平の系図

妻 源等の娘

妻の父 源等→源信・弘の系図

子 助信→藤原助信の系図

妻 藤原明子

妻の父 藤原仲平→藤原良房・基経の系図

妻 藤原玄上の娘

妻の父 藤原玄上→藤原有統の系図

夫 式明親王→常明親王・式明親王・兼明親王の系図

子 佐理(すけまさ)/真覚(しんがく)

大雲寺の開山となった。

子の妻 藤原文範の娘

子の妻の父 藤原文範→藤原文範の系図

孫 邦明〔養父:藤原文範(→藤原文範の系図)〕

孫 文慶(もんきょう)【966-1046】

大雲寺の別当を務めた。

子の夫 源延光→源延光の系図

藤原助信の系図

藤原助信(すけのぶ)【?-966】

祖父 時平→藤原時平の系図

父 敦忠→藤原敦忠の系図

祖父 源等→源信・弘の系図

妻 藤原俊連の娘

子 相如(すけゆき)【?-995】

藤原道兼の家司を務めた。

子の妻 藤原安親の娘

子の妻の父 藤原安親→藤原安親の系図

孫 親任

孫の妻 源忠理の娘

孫の妻の父 源忠理→是忠親王の系図

曾孫 宗基/親房

宗基孫 有信/文遠

有信の妻 橘俊基の娘

有信の妻の父 橘俊基→橘俊基の系図

孫の夫 源兼澄→源信孝の系図

孫の夫 藤原頼政→藤原安隆~清兼の系図

妻 源英明の娘

妻の父 源英明→斉世親王・敦慶親王の系図

妻 平希世の娘

妻の父 平希世→人康親王・本康親王・源光の系図

藤原忠平の系図

藤原忠平(ただひら)【880-949】

摂政・関白・太政大臣。『百人一首』に歌が収められている。日記『貞信公記』が伝わる。

祖父 良房・父 基経→藤原良房・基経の系図

祖父 人康親王→人康親王・本康親王・源光の系図

妻 源順子(じゅんし)【875-925】

生没年から宇多天皇の皇女でない可能性もある。

妻の父 宇多天皇→宇多天皇の系図

子 実頼→藤原実頼の系図

孫 頼忠→藤原頼忠の系図

孫 斉敏→藤原斉敏の系図

妻 源昭子

妻の父 源能有→源能有の系図

子 師輔→藤原師輔の系図

孫 伊尹→藤原伊尹・義孝の系図

孫 兼通→藤原兼通の系図

孫 兼家→藤原兼家の系図

孫 遠度・孫 遠量・忠君・遠基→藤原遠量・忠君・遠度・遠基の系図

孫 為光→藤原為光の系図

孫 公季→藤原公季・実成の系図

子 師氏(もろうじ)【913-970】

大納言。

子の妻 靖子内親王(せいし)【915-950】

子の妻の父 醍醐天皇→醍醐天皇・朱雀天皇の系図

孫 親賢

孫の妻 源信明の娘

孫の妻の父 源信明→源信明の系図

曾孫 保信

父は藤原師氏とも。

子 師尹→藤原師尹の系図

孫 定時→藤原定時・実方の系図

孫 済時→藤原済時の系図

子 忠君→藤原遠量・忠君・遠度・遠基の系図

実は藤原師輔(→藤原師輔の系図)の子。

子 貴子→醍醐天皇・朱雀天皇の系図

子 寛子→克明親王・重明親王の系図

子の夫 藤原諸房→藤原諸房の系図

系図について

本サイトの系図は、『尊卑分脈』、『本朝皇胤紹運録』、『系図纂要』、『寛政重修諸家譜』、東京大学史料編纂所のホームページのデータベースで公開されている家譜及び宮内庁のホームページの書陵部所蔵資料目録・画像公開システムで公開されている華族系譜を参照し、各種辞典類等も参考にして作成しています。

あくまで『尊卑分脈』等に参考に作成した結果に過ぎませんので、本サイトに掲げた系図が正しいと主張するものではありません。

系図はおおよそ次の方針で作成しています。

- 系図に描画する人物の範囲について

上記のとおり、系図は直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

下限は『系図纂要』・『寛政重修諸家譜』に掲載された最後の世代を基本としています。 - 人物の表示の区別について

系図では、次の通り背景色を区別しています。

(オレンジ)……天皇

(緑)……『公卿補任』に掲載される大宝元年3月21日以降の公卿

(黄)……江戸時代の将軍・藩主

(水色)……その他男性

(ピンク)……その他女性 - 養子・猶子について

両者を厳格に区別して表記するには力が全く及びませんので、一律「養子」「養父」「養母」と表記しています。

養子は、『尊卑分脈』等で線で繋がれて養子となる人物が表記されている場合、系図にも表示し、二重線で繋いでいます。

一方、『尊卑分脈』等で養子関係が人物の傍らに付記されている場合は、系図内には表示しませんでしたが、別途注記しています。

なお、正室以外との間の子が正室の養子となった場合、系図では実父母との関係のみを表示しています。 - 正室・側室等について

これらを厳格に区別して表記することも、力が及びませんので、「妻」「夫」と表記しています。 - 『尊卑分脈』を基本とした範囲について

『尊卑分脈』に掲載された氏族は、まずは『尊卑分脈』を基本に系図を作成し、それに拠らない部分との境界となる親子関係は赤線で表示しています。