このページでは、足利氏(清和源氏・義国流)・基氏流の系図を掲載しています。系図は、直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

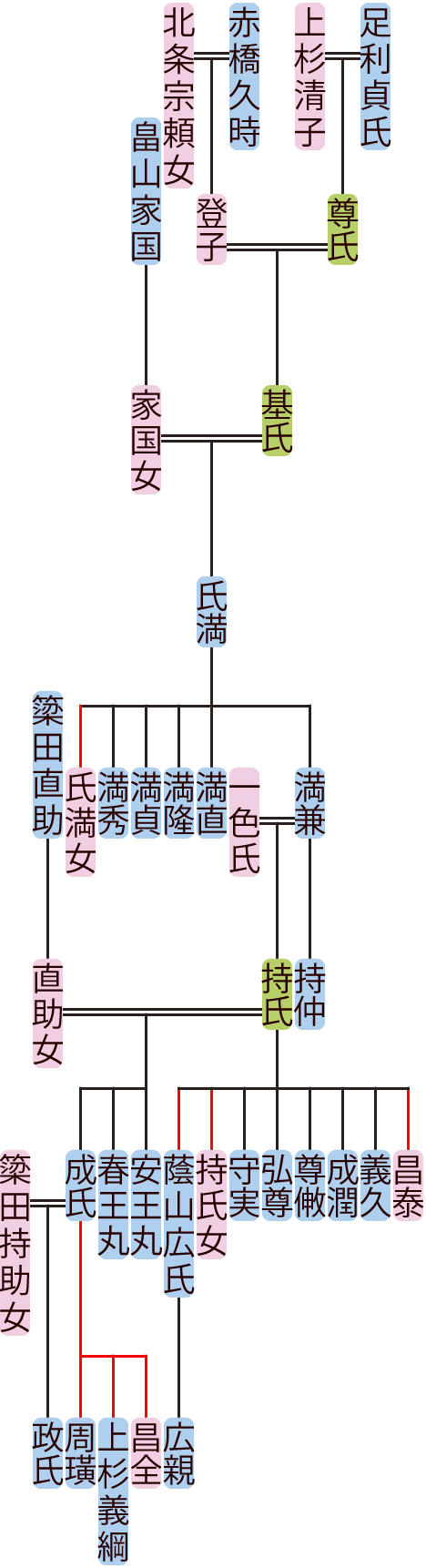

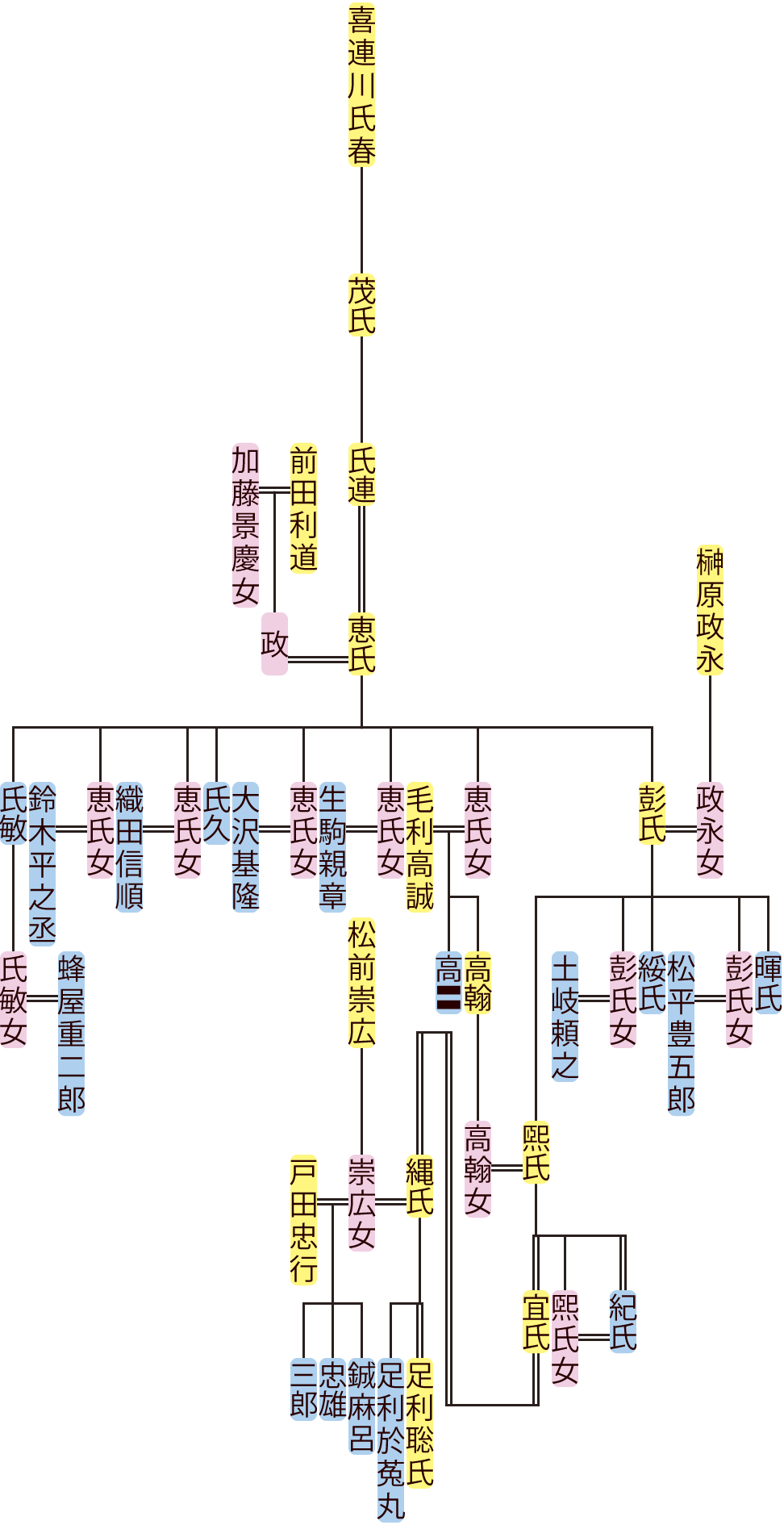

足利氏・基氏流(下野国喜連川藩主)の略系図

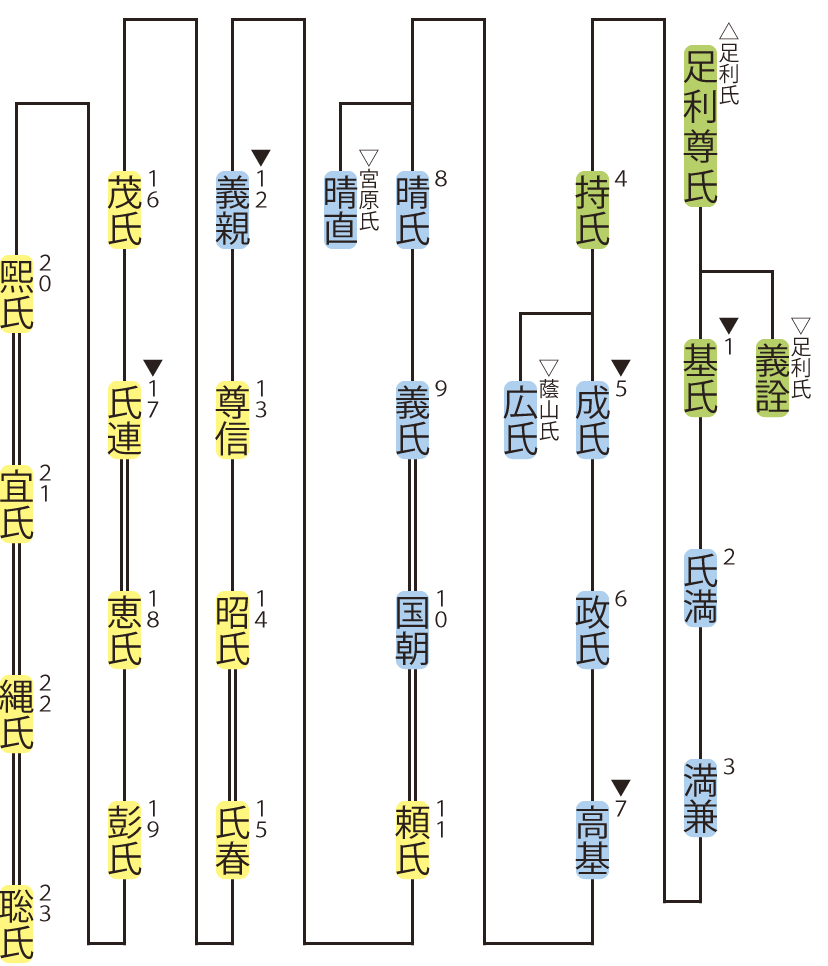

1 基氏→足利基氏~持氏の系図

5 成氏→足利成氏・政氏の系図

7 高基→足利高基~喜連川頼氏の系図

12 義親→喜連川義親~茂氏の系図

17 氏連→喜連川氏連~足利聡氏の系図

足利基氏~持氏の系図

足利基氏(もとうじ)【1340-1367】

従三位。鎌倉公方として、関東における鎌倉府の支配体制を固めた。

祖父 貞氏・父 尊氏→足利頼氏~尊氏の系図

祖父 赤橋久時→極楽寺重時の系図

妻 畠山家国の娘【?-1382】

夫の死後は出家し、鎌倉の太平寺の長老となった。

妻の父 畠山家国→畠山家国の系図

足利氏満(うじみつ)【1359-1398】

鎌倉公方。将軍職を志したが、関東管領上杉憲春に諫められた。

子 満直(みつなお)【?-1440】

持氏の立場とは距離を置き、幕府に関東の情報を提供した。結城合戦の際に攻められて自害した。

子 満隆(みつたか)【?-1417】〔養子:足利持仲〕

上杉氏憲らと挙兵し、一時は鎌倉を制圧するが、敗れて自害した。

子 満貞(みつさだ)【?-1439】

幕府と対立する持氏を支持し、幕府軍に攻められて自害した。

子 氏満の娘(『寛政重修諸家譜』による。)

足利満兼(みつかね)【1378-1409】

鎌倉公方。足利義満を打倒しようとしたが、上杉憲定に諫められた。

子 持仲(もちなか)【?-1417】〔養父:足利満隆〕

上杉氏憲らと挙兵するが、敗れて自害した。

足利持氏(もちうじ)【1398-1439】

従三位。鎌倉公方。永享の乱で幕府軍に敗れて自害した。

妻 簗田直助の娘

妻の父 簗田直助→簗田直助の系図

子 安王丸(やすおうまる)【1429-1441】

結城合戦の際に幕府軍に捕らえられ、美濃国金蓮寺で斬られた。

子 春王丸(はるおうまる)【1431-1441】

結城合戦の際に幕府軍に捕らえられ、美濃国金蓮寺で斬られた。

子 成氏・孫 政氏→足利成氏・政氏の系図

子 義久(よしひさ)【1426-1439】

永享の乱で父が敗れたことで自害した。

子 守実/周昉

子 蔭山広氏(『系図纂要』による。)→蔭山広氏の系図

子 昌泰・持氏の娘(『系図纂要』による。)

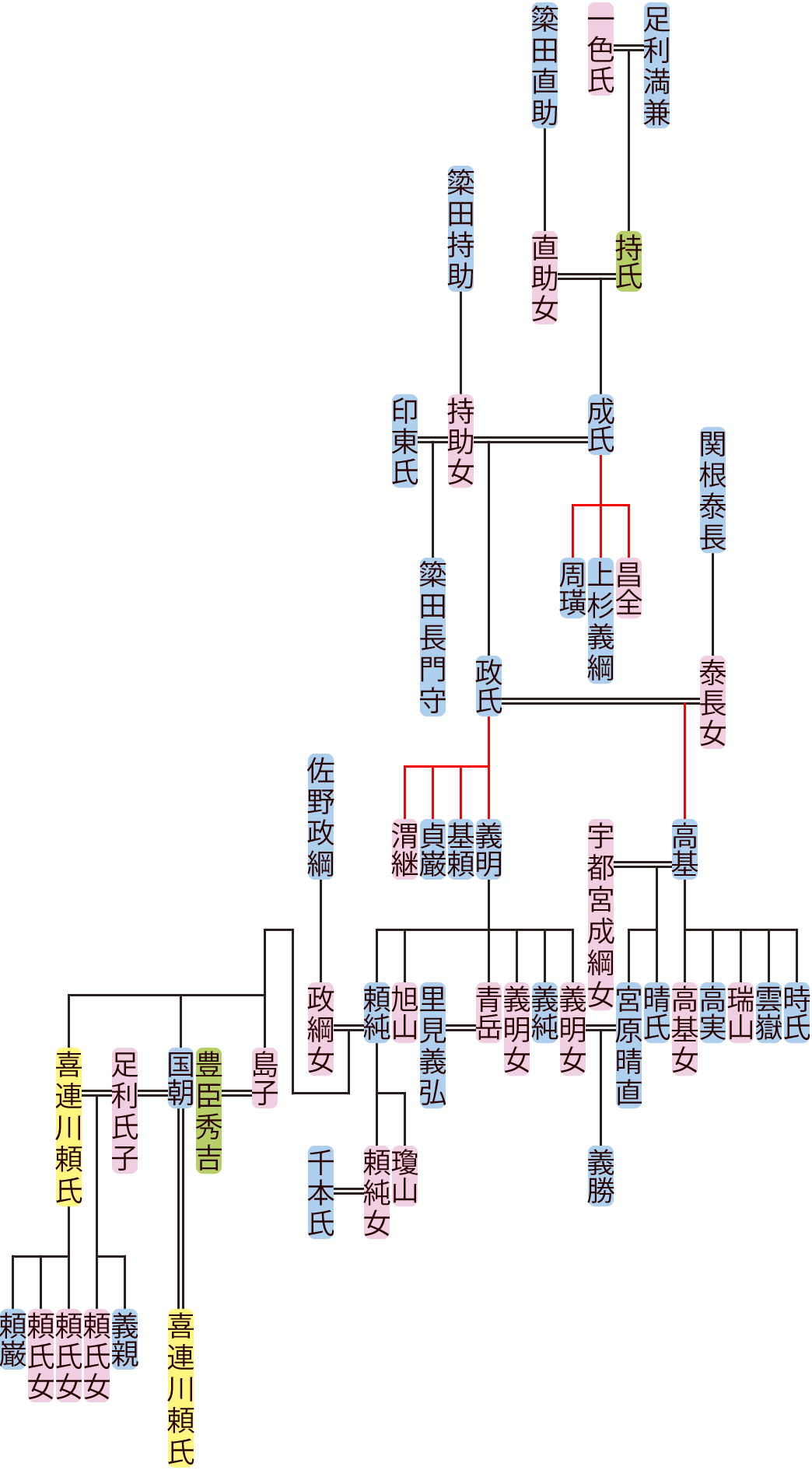

足利成氏・政氏の系図

足利成氏(しげうじ)【1438-1497】

結城合戦の際に捕らえられたが、幼年のため許された。鎌倉公方となったが、関東管領上杉憲忠を殺害したことで、幕府の追討を受け、下総国古河に移り、古河公方と称された。

祖父 満兼・父 持氏→足利基氏~持氏の系図

祖父 簗田直助→簗田直助の系図

妻 簗田持助の娘

父は簗田九郎(→簗田九郎の系図)とも。

妻の父 簗田持助→簗田持助の系図

子 上杉義綱〔養父:上杉顕定〕(『系図纂要』による。)→上杉義綱の系図

子 周璜・子 昌全(『系図纂要』による。)

足利政氏(まさうじ)【1466-1531】

古河公方。上杉氏と結んで伊勢宗瑞に対抗しようとし、子の高基と対立した。

子 高基・孫 晴氏→足利高基~喜連川頼氏の系図

子 義明(よしあき)【?-1538】(以下、『系図纂要』による。)

古河公方の足利晴氏と対立した。国府台の戦いで北条氏綱らと戦い、討ち死にした。

孫 頼純(よりずみ)【?-1601】

曾孫 国朝〔養父:足利義氏〕→足利高基~喜連川頼氏の系図

曾孫 喜連川頼氏〔養父:足利国朝〕→足利高基~喜連川頼氏の系図

曾孫 島子→豊臣秀吉の系図

曾孫の夫 千本氏(『足利家譜』による。)

孫 青岳→里見義弘の系図

孫 旭山(きょくざん)【?-1557】

東慶寺17世になった。

子 基頼(もとより)【?-1538】(『系図纂要』による。)

兄義明に従い、国府台の戦いで討ち死にした。

子 貞巌(『系図纂要』による。)

子 渭継(いけい)(『系図纂要』による。)

東慶寺16世になった。

足利高基~喜連川頼氏の系図

足利高基(たかもと)/高氏【?-1535】(以下、『系図纂要』による。)

古河公方。北条氏と結んで勢力の回復に努めた。

祖父 成氏・父 政氏→足利成氏・政氏の系図

妻 宇都宮成綱の娘

妻の父 宇都宮成綱→宇都宮成綱の系図

子 宮原晴直→宮原晴直の系図

子 時氏【?-1548】(『足利家譜』による。)

子 瑞山

東慶寺18世になった。

足利晴氏(はるうじ)【?-1560】

北条氏と結び、国府台の戦いで足利義明らを破った。後に北条氏と関係を絶ち、上杉氏に接近したが、勢力の挽回は成らなかった。

妻 北条氏綱の娘【?-1561】

北条氏と古河公方の友好に努めた。

妻の父 北条氏綱→北条行氏~氏綱の系図

足利義氏(よしうじ)【?-1583】

北条氏康の庇護の下、古河公方を継いだ。

足利国朝(くにとも)【1572-1593】

実は足利頼純(→足利成氏・政氏の系図)の子。文禄の役で肥前名護屋に向かう途中で亡くなった。

喜連川頼氏(よりうじ)【1580-1630】

下野国喜連川藩主。実は足利頼純(→足利成氏・政氏の系図)の子。

妻 足利氏子/氏姫(うじひめ)【1574-1620】

足利義氏の娘。豊臣秀吉の命で、国朝の妻になり、国朝の死後は頼氏の妻になった。

子 義親・孫 尊信→喜連川義親~茂氏の系図

子 頼氏の娘(『寛政重修諸家譜』による。)

子 頼氏の娘(『寛政重修諸家譜』による。)

子の夫 島田利木→島田利木の系図

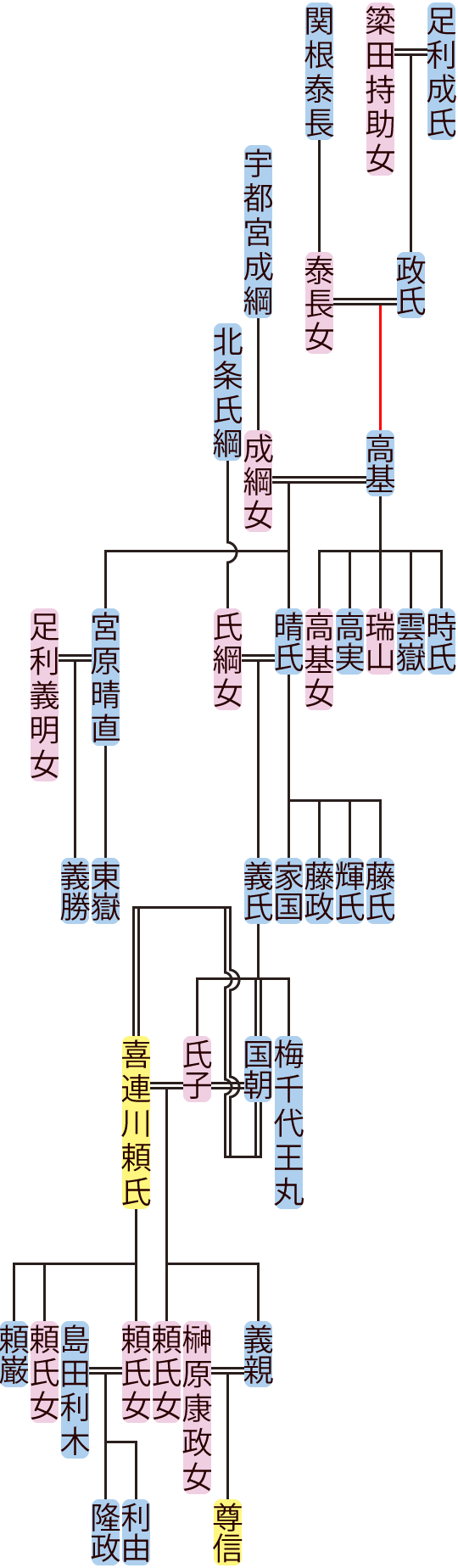

喜連川義親~茂氏の系図

喜連川義親(よしちか)【1595-1627】

祖父 足利義氏・国朝・父 頼氏→足利高基~喜連川頼氏の系図

妻 榊原康政の娘

実は花房氏の娘。

妻の父 榊原康政→榊原康政の系図

喜連川尊信(たかのぶ)【1619-1653】

喜連川藩主。喜連川騒動の責任を問われて隠居した。

妻 那須資景の娘

妻の父 那須資景→那須資景の系図

子 氏信〔養父:喜連川昭氏〕

子 永山【?-1707】

東慶寺の21世になった。

子の夫 福原資敏→福原資敏の系図

子の夫 天野雄重→天野雄重の系図

喜連川昭氏(あきうじ)【1642-1713】

喜連川藩主。

妻 松平忠倶の娘

実は織田信勝(→織田信勝の系図)の娘。

妻の父 松平忠倶→松平忠倶の系図

子 菊千代王丸

母は『寛政重修諸家譜』による。

子 氏信(うじのぶ)【1650-1670】

実は喜連川尊信の子。

喜連川氏春(うじはる)【1670-1721】

喜連川藩主。実は宮原義辰(→宮原義辰の系図)の子。

妻 喜連川昭氏の娘(『寛政重修諸家譜』による。)

子の夫 前田長泰→前田長泰の系図

喜連川茂氏(しげうじ)【1700-1767】

喜連川藩主。

妻 松平忠喬の娘

妻の父 松平忠喬→松平忠喬の系図

子の夫 前田長恭(『寛政重修諸家譜』による。)

妻 加藤泰恒の娘

妻の父 加藤泰恒→加藤泰恒の系図

夫 板倉昌信→板倉重宣~昌信の系図

子 氏連・孫 恵氏→喜連川氏連~足利聡氏の系図

子の夫 山名豊暄→山名豊暄の系図

子の夫 今川義泰→今川氏睦~範叙の系図

子の夫 井上正延→井上重成~正直の系図

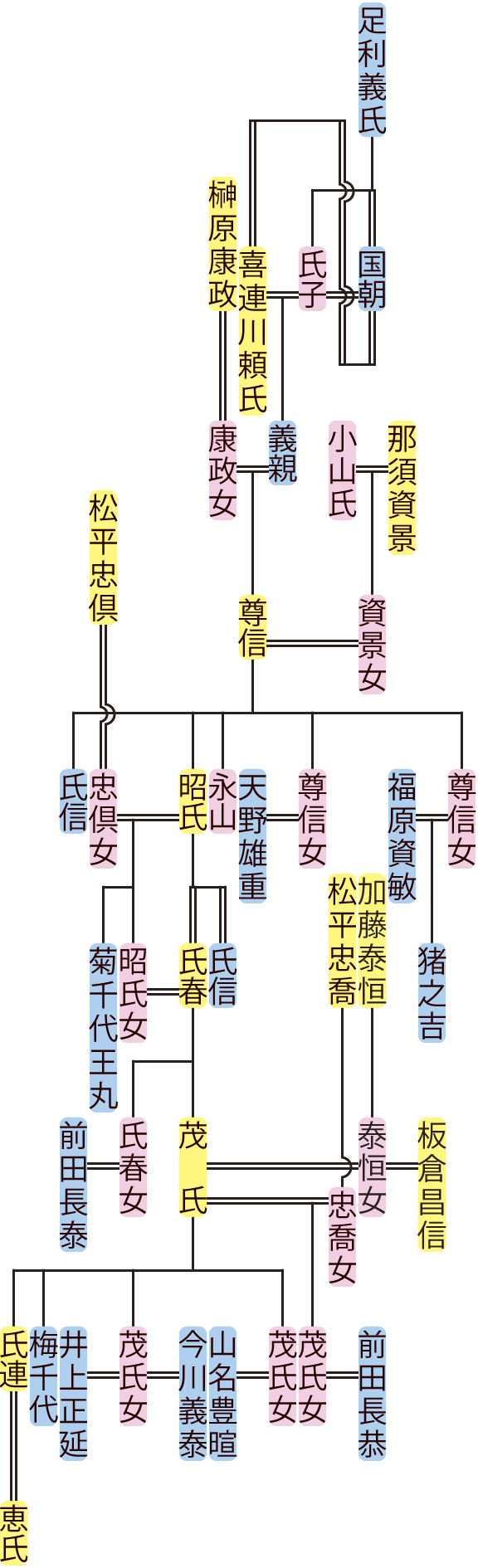

喜連川氏連~足利聡氏の系図

喜連川氏連(うじつら)【1739-1761】

喜連川藩主。

祖父 氏春・父 茂氏→喜連川義親~茂氏の系図

喜連川恵氏(やすうじ)【1752-1829】

喜連川藩主。実は加藤泰衑(→加藤泰衑の系図)の子。

妻 前田政【1756-1779】

前田利道(→前田利道~利考の系図)の娘。

子の夫 生駒親章→生駒親章の系図

子の夫 大沢基隆→大沢基隆の系図

子の夫 毛利高誠→毛利高丘~高謙の系図

子の夫 織田信順→織田信順の系図

喜連川彭氏(ちかうじ)【1771-1833】

喜連川藩主。

妻 榊原政永の娘

妻の父 榊原政永→榊原政永の系図

子 暉氏【1797-1821】

子 綏氏【1807-1827】

子の夫 土岐頼之→斎藤頼元~土岐頼永の系図

喜連川煕氏(ひろうじ)【1812-1861】

喜連川藩主。厳しい財政に対処するため、義倉を設置し、検地をおこなった。

妻 毛利高翰の娘

妻の父 毛利高翰→毛利高丘~高謙の系図

子 紀氏

実は細川斉護(→細川斉茲~護久の系図)の子。

喜連川宜氏(よしうじ)【1834-1862】

喜連川藩主。実は細川定良(→細川興文の系図)の子。

喜連川縄氏(つなうじ)【1844-1874】

喜連川藩主。実は徳川斉昭(→徳川斉昭~昭武の系図)の子。足利に姓を戻した。

妻 松前崇広の娘

妻の父 松前崇広→松前章広~修広の系図

夫 戸田忠行→戸田忠位~忠行の系図

足利聡氏(さとうじ)【1857-?】

喜連川藩主。実は宮原義直(→宮原義直の系図)の子。

系図について

本サイトの系図は、『尊卑分脈』、『本朝皇胤紹運録』、『系図纂要』、『寛政重修諸家譜』、東京大学史料編纂所のホームページのデータベースで公開されている家譜及び宮内庁のホームページの書陵部所蔵資料目録・画像公開システムで公開されている華族系譜を参照し、各種辞典類等も参考にして作成しています。

あくまで『尊卑分脈』等に参考に作成した結果に過ぎませんので、本サイトに掲げた系図が正しいと主張するものではありません。

系図はおおよそ次の方針で作成しています。

- 系図に描画する人物の範囲について

上記のとおり、系図は直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

下限は『系図纂要』・『寛政重修諸家譜』に掲載された最後の世代を基本としています。 - 人物の表示の区別について

系図では、次の通り背景色を区別しています。

(オレンジ)……天皇

(緑)……『公卿補任』に掲載される大宝元年3月21日以降の公卿

(黄)……江戸時代の将軍・藩主

(水色)……その他男性

(ピンク)……その他女性 - 養子・猶子について

両者を厳格に区別して表記するには力が全く及びませんので、一律「養子」「養父」「養母」と表記しています。

養子は、『尊卑分脈』等で線で繋がれて養子となる人物が表記されている場合、系図にも表示し、二重線で繋いでいます。

一方、『尊卑分脈』等で養子関係が人物の傍らに付記されている場合は、系図内には表示しませんでしたが、別途注記しています。

なお、正室以外との間の子が正室の養子となった場合、系図では実父母との関係のみを表示しています。 - 正室・側室等について

これらを厳格に区別して表記することも、力が及びませんので、「妻」「夫」と表記しています。 - 『尊卑分脈』を基本とした範囲について

『尊卑分脈』に掲載された氏族は、まずは『尊卑分脈』を基本に系図を作成し、それに拠らない部分との境界となる親子関係は赤線で表示しています。