このページでは、洞院家(藤原氏北家・公季流)の系図を掲載しています。系図は、直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

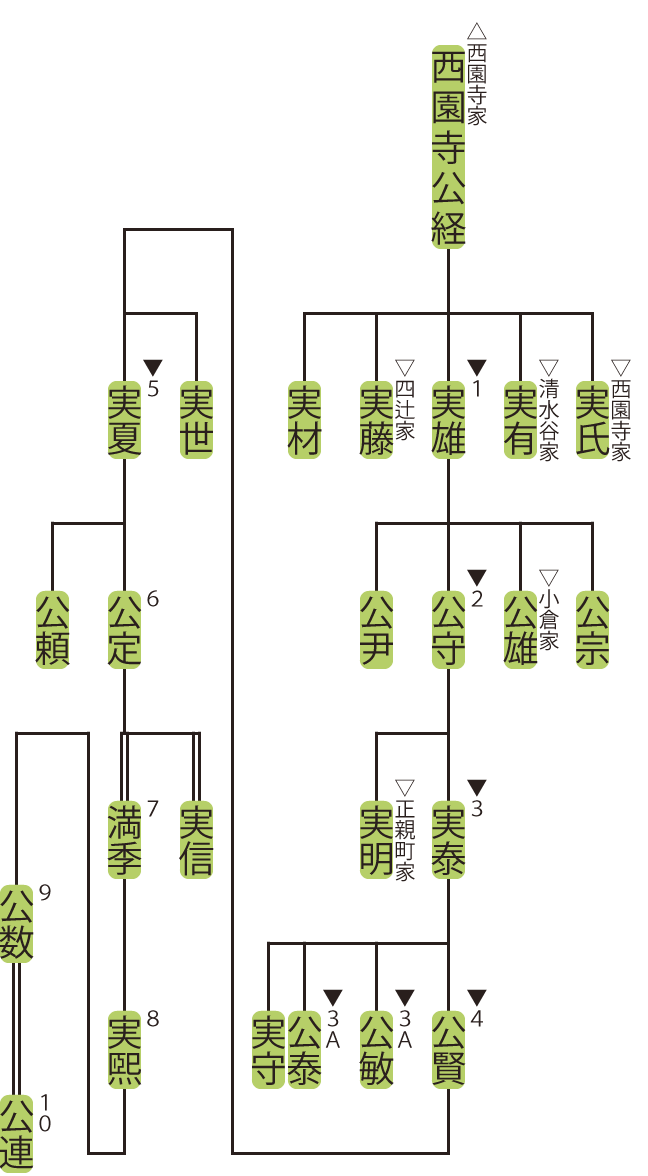

洞院家の略系図

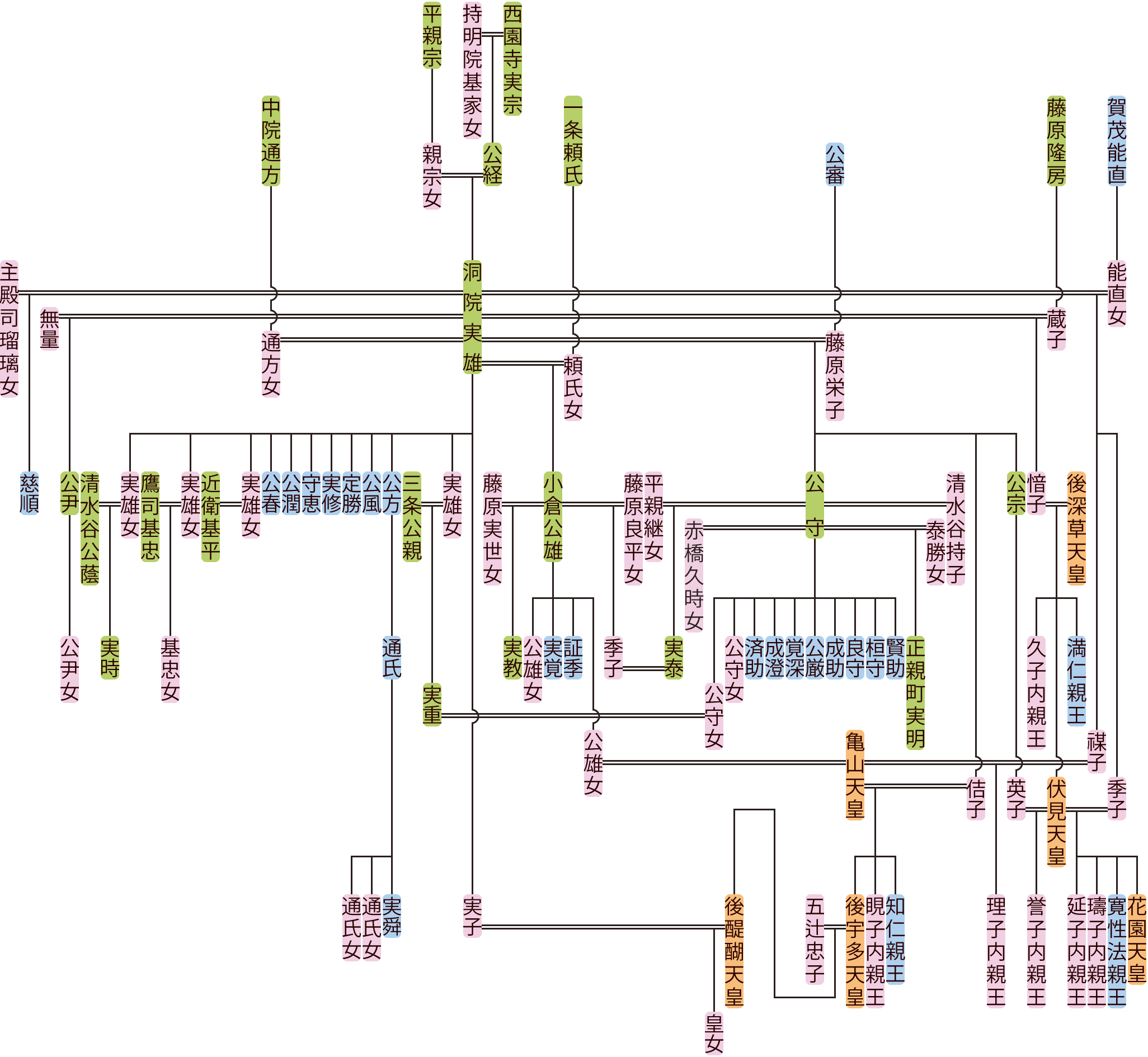

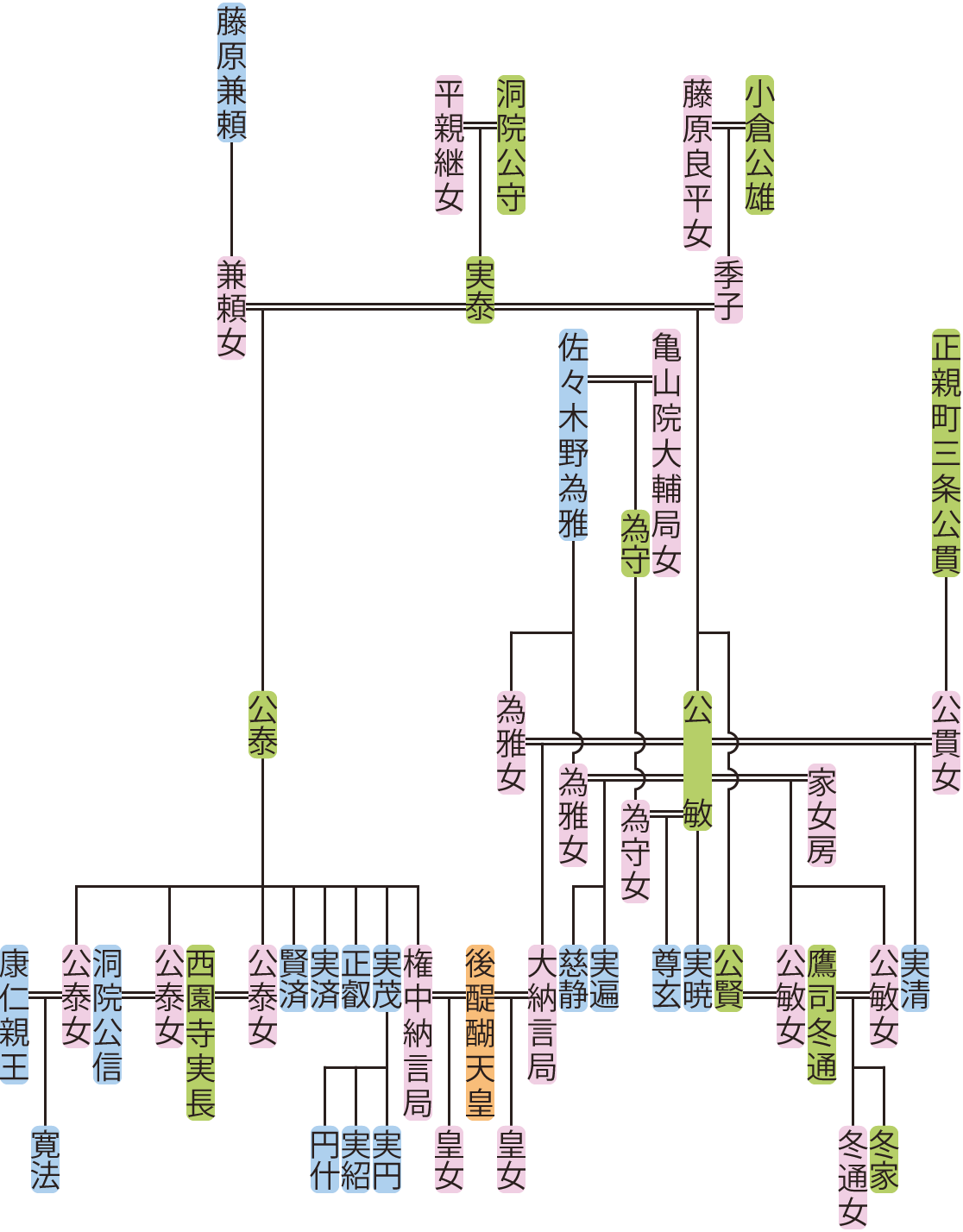

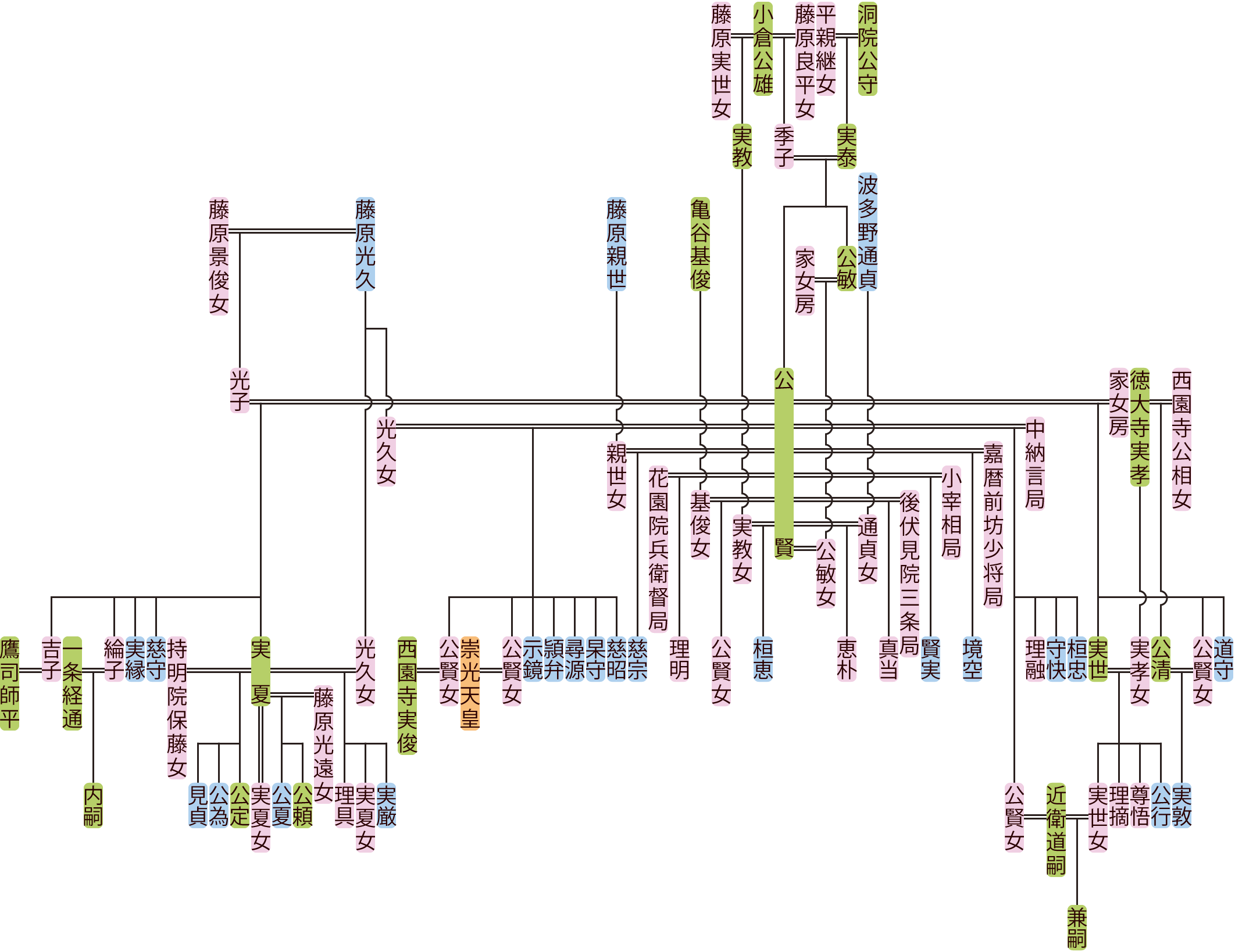

1 実雄→洞院実雄の系図

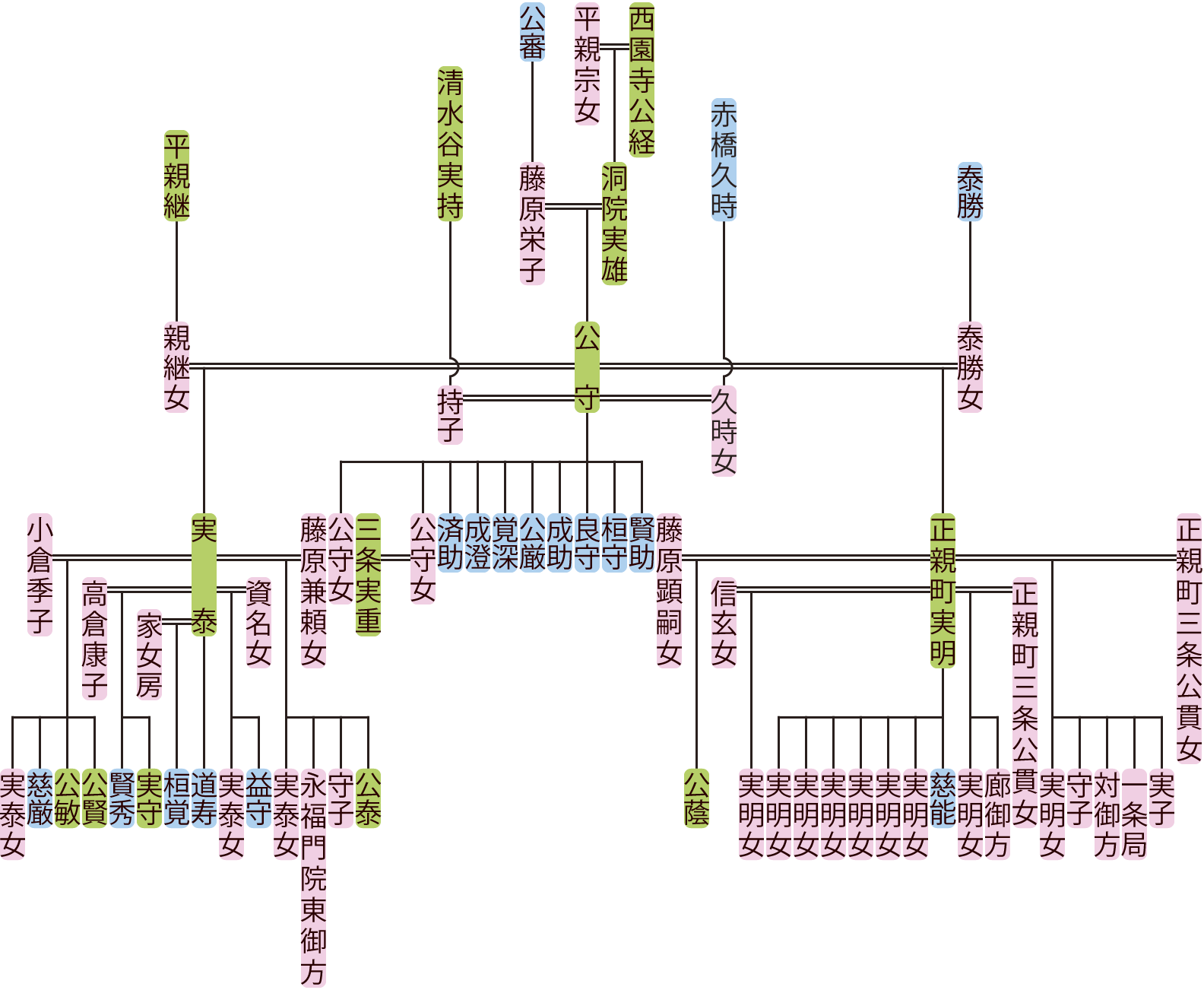

2 公守→洞院公守の系図

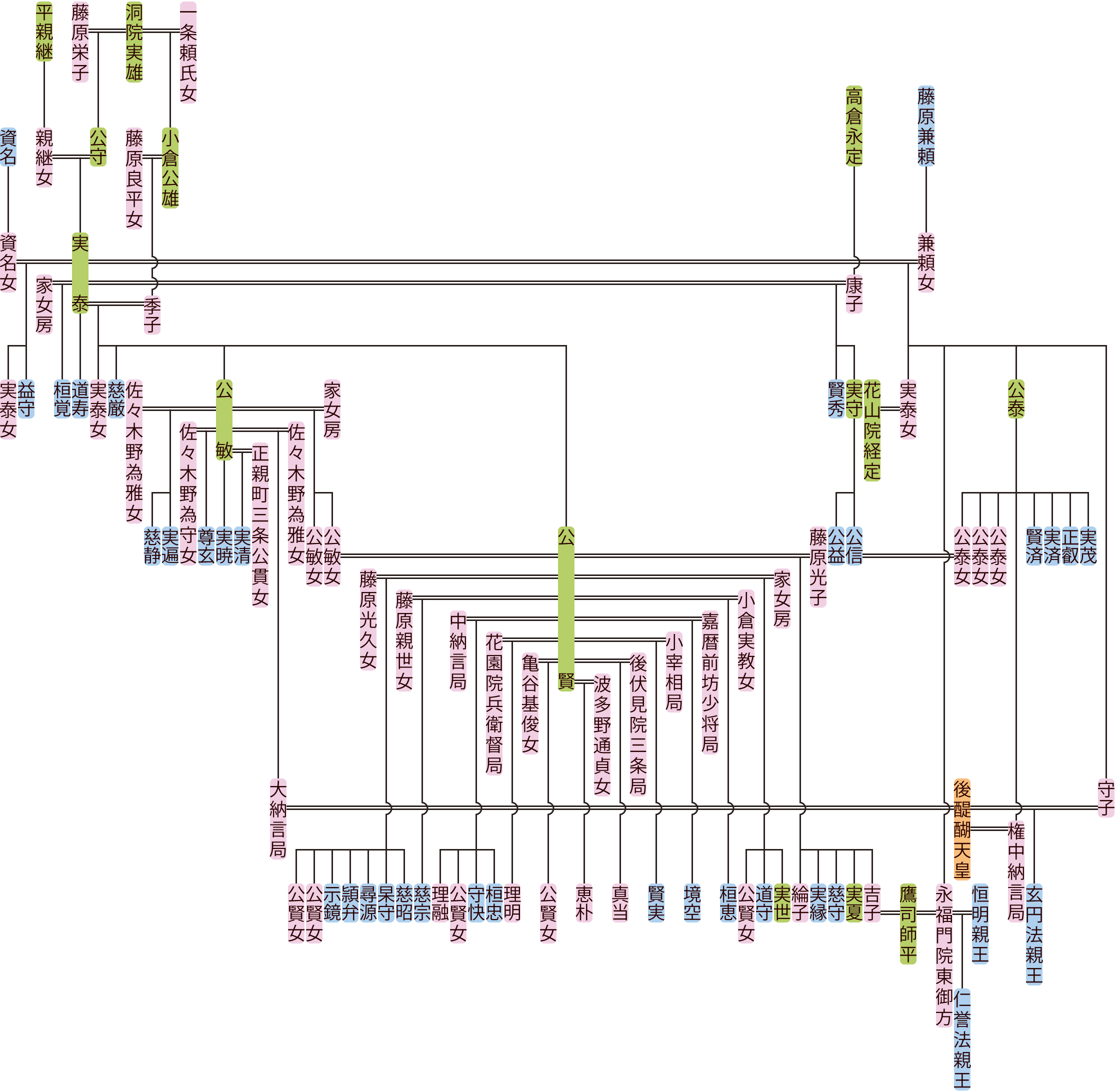

3 実泰→洞院実泰の系図

3-A 公敏・公泰→洞院公敏・公泰の系図

4 公賢→洞院公賢の系図

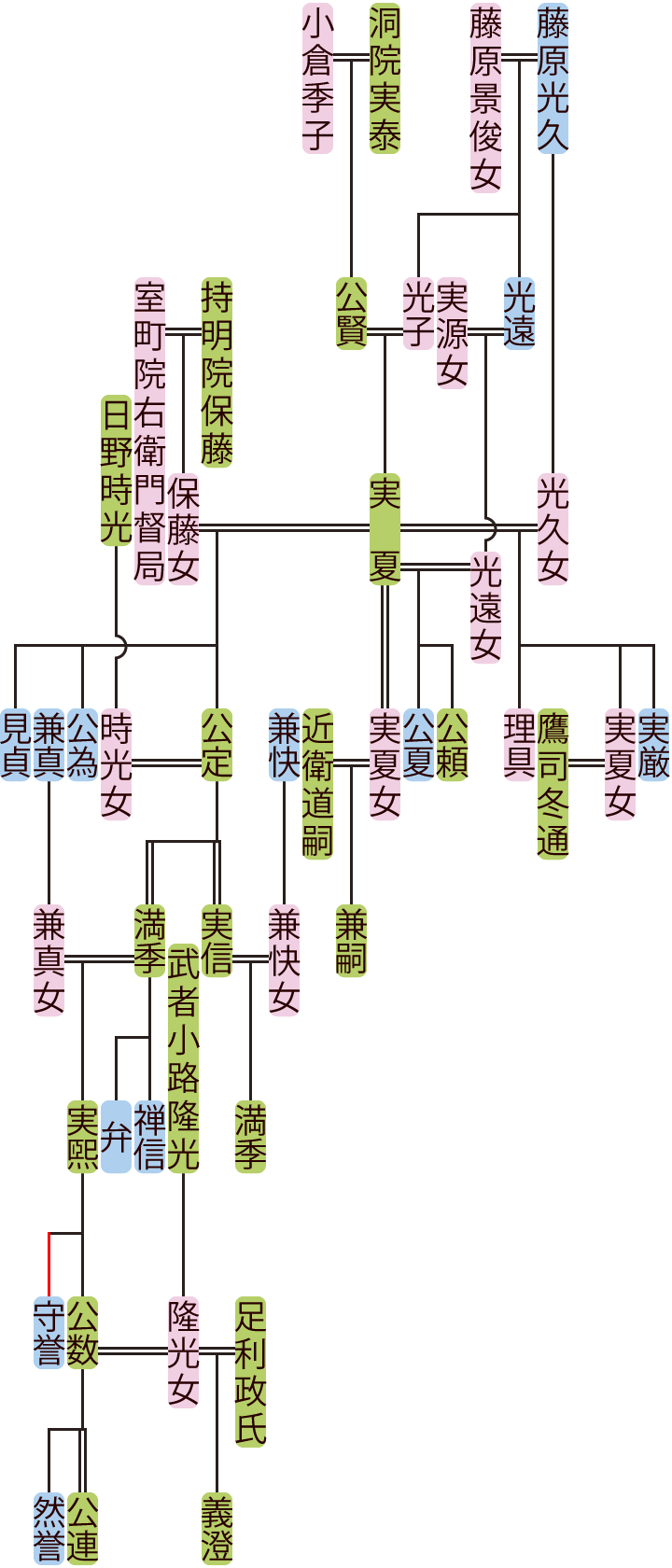

5 実夏→洞院実夏~公連の系図

洞院実雄の系図

洞院実雄(さねかつ・さねお)【1217-1273】〔養子:円雄(→九条兼実の系図)、藤原公世(→八条公清~一条公邦の系図)、正親町三条公貫(→正親町三条公貫~公秀の系図)、一条公仲・藤原公冬(→一条高能の系図)〕

左大臣。洞院家の祖。伏見天皇・後宇多天皇の外祖父として権勢を振るった。山階左大臣と号した。

祖父 実宗→西園寺実宗の系図

父 公経→西園寺公経の系図

祖父 平親宗→平親宗・範国の系図

妻 藤原栄子(えいし)

公審の子。

子 公宗【1241-1263】

権中納言。

孫 英子→伏見天皇・花園天皇の系図

子 公守→洞院公守の系図

孫 実泰→洞院実泰の系図

孫 正親町実明→正親町実明~実綱の系図

妻 一条頼氏の娘

妻の父 一条頼氏→一条高能の系図

子 小倉公雄・孫 実教→小倉公雄~実名の系図

妻 無量

白拍子。

子 公尹【?-1299】

権中納言。

妻 藤原蔵子

藤原隆房(→藤原隆房の系図)の娘。

子 愔子→後深草天皇の系図

孫 伏見天皇→伏見天皇・花園天皇の系図

妻 賀茂能直の娘

子 季子・孫 花園天皇→伏見天皇・花園天皇の系図

子 禖子→亀山天皇の系図

妻 中院通方の娘

妻の父 中院通方→中院通方の系図

子 守恵【1244-1313】

子 実子→後醍醐天皇の系図

子の夫 近衛基平→近衛基平の系図

子の夫 鷹司基忠→鷹司兼平~冬教の系図

子の夫 清水谷公蔭→清水谷公定の系図

子の夫 三条公親→三条実親・公親の系図

孫 実重→三条実重~公忠の系図

洞院公守の系図

洞院公守(きんもり)【1249-1317】〔養子:良慶(→九条兼実の系図)、正親町実子(→伏見天皇・花園天皇の系図)〕

太政大臣。山本相国と号した。

妻 平親継の娘

妻の父 平親継→平惟忠・平有親の系図

子 実泰→洞院実泰の系図

孫 公賢→洞院公賢の系図

孫 公敏・公泰→洞院公敏・公泰の系図

妻 泰勝の娘

妻の父 泰勝→泰勝の系図

子 正親町実明・孫 公蔭→正親町実明~実綱の系図

妻 清水谷持子

清水谷実持(→清水谷公定の系図)の娘。

妻 赤橋久時の娘

妻の父 赤橋久時→極楽寺重時の系図

子 賢助(けんじょ)【1280-1333】

東寺長者。醍醐寺座主。

子 覚深【1303-1345】

子の夫 三条実重→三条実重~公忠の系図

洞院実泰の系図

洞院実泰(さねやす)【1270-1327】〔養子:桓豪(→一条実経~内経の系図)、慈什(→清水谷公定の系図)〕

左大臣。後山本左府と号した。

祖父 実雄→洞院実雄の系図

父 公守→洞院公守の系図

祖父 平親継→平惟忠・平有親の系図

妻 小倉季子

小倉公雄(→小倉公雄~実名の系図)の娘。

子 公賢→洞院公賢の系図

孫 実夏→洞院実夏~公連の系図

子 公敏→洞院公敏・公泰の系図

妻 藤原兼頼の娘

妻の父 藤原兼頼→藤原長方の系図

子 公泰→洞院公敏・公泰の系図

子 守子→後醍醐天皇の系図

子 永福門院東御方→亀山天皇の系図・鷹司師平~忠冬の系図

子の夫 花山院経定→花山院通雅~長定の系図

妻 高倉康子

高倉永定(→藤原範昌~冷泉範賢の系図)の娘。

子 実守【1314-1372】〔養父:洞院公賢(→洞院公賢の系図)〕

大納言。南朝では大臣・近衛大将になった。加茂大納言と号した。

孫 公信

南朝で大納言になった。

孫の妻 洞院公泰の娘

孫の妻の父 洞院公泰→洞院公敏・公泰の系図

洞院公敏・公泰の系図

洞院公敏【1292-1352】

権大納言。

祖父 公守→洞院公守の系図

父 実泰→洞院実泰の系図

祖父 小倉公雄→小倉公雄~実名の系図

妻 正親町三条公貫の娘

妻の父 正親町三条公貫→正親町三条公貫~公秀の系図

妻 佐々木野為守の娘

妻の父 佐々木野為守→源通家の系図

子 尊玄(そんげん)【1334-?】〔養父:洞院公賢(→洞院公賢の系図)〕

妻 佐々木野為雅の娘

妻の父 佐々木野為雅→源通家の系図

子 大納言局→後醍醐天皇の系図

子の夫 洞院公賢→洞院公賢の系図

子の夫 鷹司冬通→鷹司師平~忠冬の系図

洞院公泰【1305-?】

権大納言。冷泉大納言と号した。南朝で大臣になったとされる。

祖父 藤原兼頼→藤原長方の系図

子 権中納言局→後醍醐天皇の系図

子の夫 西園寺実長→西園寺公衡~公宗の系図

子の夫 洞院公信→洞院実泰の系図

子の夫 康仁親王→後二条天皇の系図

洞院公賢の系図

洞院公賢(きんかた)【1291-1360】〔養子:阿野廉子(→後醍醐天皇の系図)、尊玄(→洞院公敏・公泰の系図)、洞院実守(→洞院実泰の系図)〕

太政大臣。有職故実に明るく、朝廷で重きをなした。『皇代暦』を著し、『拾芥抄』を編纂した。中園入道相国と号した。日記は『園太暦』。

祖父 公守→洞院公守の系図

父 実泰→洞院実泰の系図

祖父 小倉公雄→小倉公雄~実名の系図

妻 藤原光子

藤原光久(→藤原光家の系図)の娘。

子 実夏・孫 公定→洞院実夏~公連の系図

子 綸子→一条経通~兼良の系図

子 吉子→鷹司師平~忠冬の系図

妻 小倉実教の娘

妻の父 小倉実教→小倉公雄~実名の系図

妻 嘉暦前坊少将局

子 境空【?-1394】

妻 藤原光久の娘

妻の父 藤原光久→藤原光家の系図

子 慈昭【?-1376】

子 示鏡【1348-1448】

子の夫 崇光天皇→崇光天皇~貞成親王の系図

子の夫 西園寺実俊→西園寺実俊~実遠の系図

妻 中納言局

子 守快【?-1405】

子の夫 近衛道嗣→近衛家基~道嗣の系図

妻 亀谷基俊の娘

妻の父 亀谷基俊→堀川通具~基具の系図

妻 洞院公敏の娘【1320-1399】

妻の父 洞院公敏→洞院公敏・公泰の系図

子 実世(さねよ)【1308-1358】〔養父:洞院実夏(→洞院実夏~公連の系図)〕

権中納言。南朝では左大臣になった。

子の妻 徳大寺実孝の娘

子の妻の父 徳大寺実孝→徳大寺実基~実孝の系図

孫の夫 近衛道嗣→近衛家基~道嗣の系図

子の夫 徳大寺公清→徳大寺公清~実盛の系図

洞院実夏~公連の系図

洞院実夏(さねなつ)【1315-1367】〔養子:洞院実世(→洞院公賢の系図)、御子左為遠(→御子左為世の系図)〕

内大臣。

祖父 実泰→洞院実泰の系図

父 公賢→洞院公賢の系図

祖父 藤原光久→藤原光家の系図

妻 持明院保藤の娘

妻の父 持明院保藤→持明院基保の系図

妻 藤原光遠の娘

妻の父 藤原光遠→藤原光家の系図

子 公頼【1350-1367】

権中納言。

子 公夏【1360-?】

妻 藤原光久の娘

妻の父 藤原光久→藤原光家の系図

子の夫 鷹司冬通→鷹司師平~忠冬の系図

子の夫 近衛道嗣→近衛家基~道嗣の系図

孫 兼嗣→近衛兼嗣~政家の系図

洞院公定(きんさだ)【1340-1399】〔養子:良守(→良守の系図)〕

左大臣。『尊卑分脈』を編修した。後中園左大臣と号した。

妻 日野時光の娘

妻の父 日野時光→日野時光・資康の系図

子 実信【1357-1412】

権大納言。実は正親町忠季(→正親町実明~実綱の系図)の子。

孫 満季〔養父:洞院公定〕

洞院満季(みつすえ)【1390-?】

内大臣。実は洞院実信の子。『本朝皇胤紹運録』を編修した。

子 禅信【1400-1467】

父は洞院実信とも。

洞院実煕(さねひろ)/実博【1409-?】

左大臣。有職故実に長け、『名目鈔』などを著した。

子 守誉【1446-1484】(『系図纂要』による。)

洞院公数(きんかず)【1441-?】〔養子:正親町持季の娘(→正親町公仲~公叙の系図)〕

権大納言。

妻 武者小路隆光の娘

妻の父 武者小路隆光→柳原資明の系図

夫 足利政氏→足利義教・義政の系図

洞院公連(きんつら)

正三位。実は西園寺実遠(→西園寺実俊~実遠の系図)の子。公数の出家で断絶した洞院家を再興した。公連の出家により、洞院家は再度断絶した。

系図について

本サイトの系図は、『尊卑分脈』、『本朝皇胤紹運録』、『系図纂要』、『寛政重修諸家譜』、東京大学史料編纂所のホームページのデータベースで公開されている家譜及び宮内庁のホームページの書陵部所蔵資料目録・画像公開システムで公開されている華族系譜を参照し、各種辞典類等も参考にして作成しています。

あくまで『尊卑分脈』等に参考に作成した結果に過ぎませんので、本サイトに掲げた系図が正しいと主張するものではありません。

系図はおおよそ次の方針で作成しています。

- 系図に描画する人物の範囲について

上記のとおり、系図は直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

下限は『系図纂要』・『寛政重修諸家譜』に掲載された最後の世代を基本としています。 - 人物の表示の区別について

系図では、次の通り背景色を区別しています。

(オレンジ)……天皇

(緑)……『公卿補任』に掲載される大宝元年3月21日以降の公卿

(黄)……江戸時代の将軍・藩主

(水色)……その他男性

(ピンク)……その他女性 - 養子・猶子について

両者を厳格に区別して表記するには力が全く及びませんので、一律「養子」「養父」「養母」と表記しています。

養子は、『尊卑分脈』等で線で繋がれて養子となる人物が表記されている場合、系図にも表示し、二重線で繋いでいます。

一方、『尊卑分脈』等で養子関係が人物の傍らに付記されている場合は、系図内には表示しませんでしたが、別途注記しています。

なお、正室以外との間の子が正室の養子となった場合、系図では実父母との関係のみを表示しています。 - 正室・側室等について

これらを厳格に区別して表記することも、力が及びませんので、「妻」「夫」と表記しています。 - 『尊卑分脈』を基本とした範囲について

『尊卑分脈』に掲載された氏族は、まずは『尊卑分脈』を基本に系図を作成し、それに拠らない部分との境界となる親子関係は赤線で表示しています。