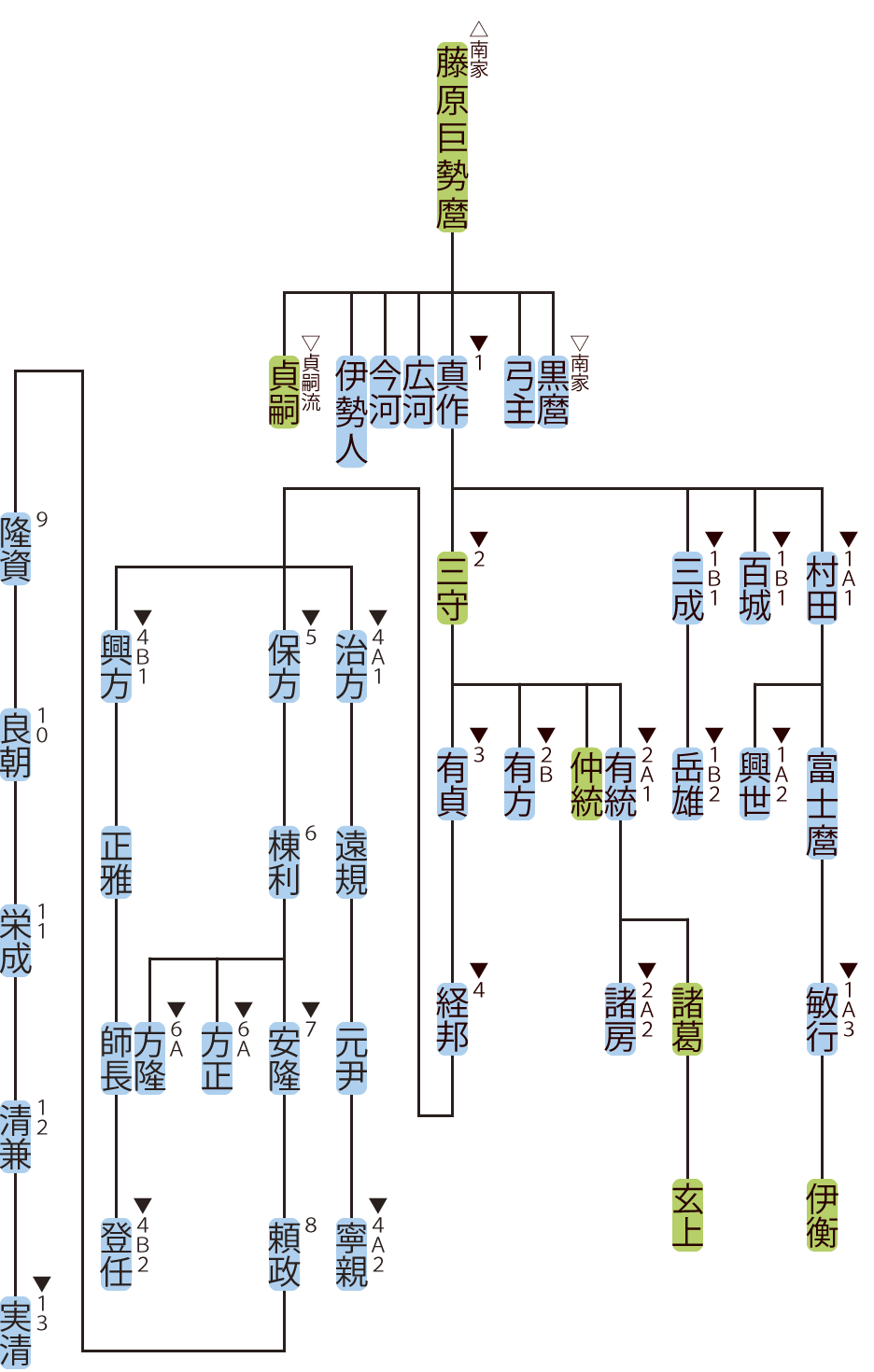

このページでは、藤原氏南家・真作流の系図を掲載しています。系図は、直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

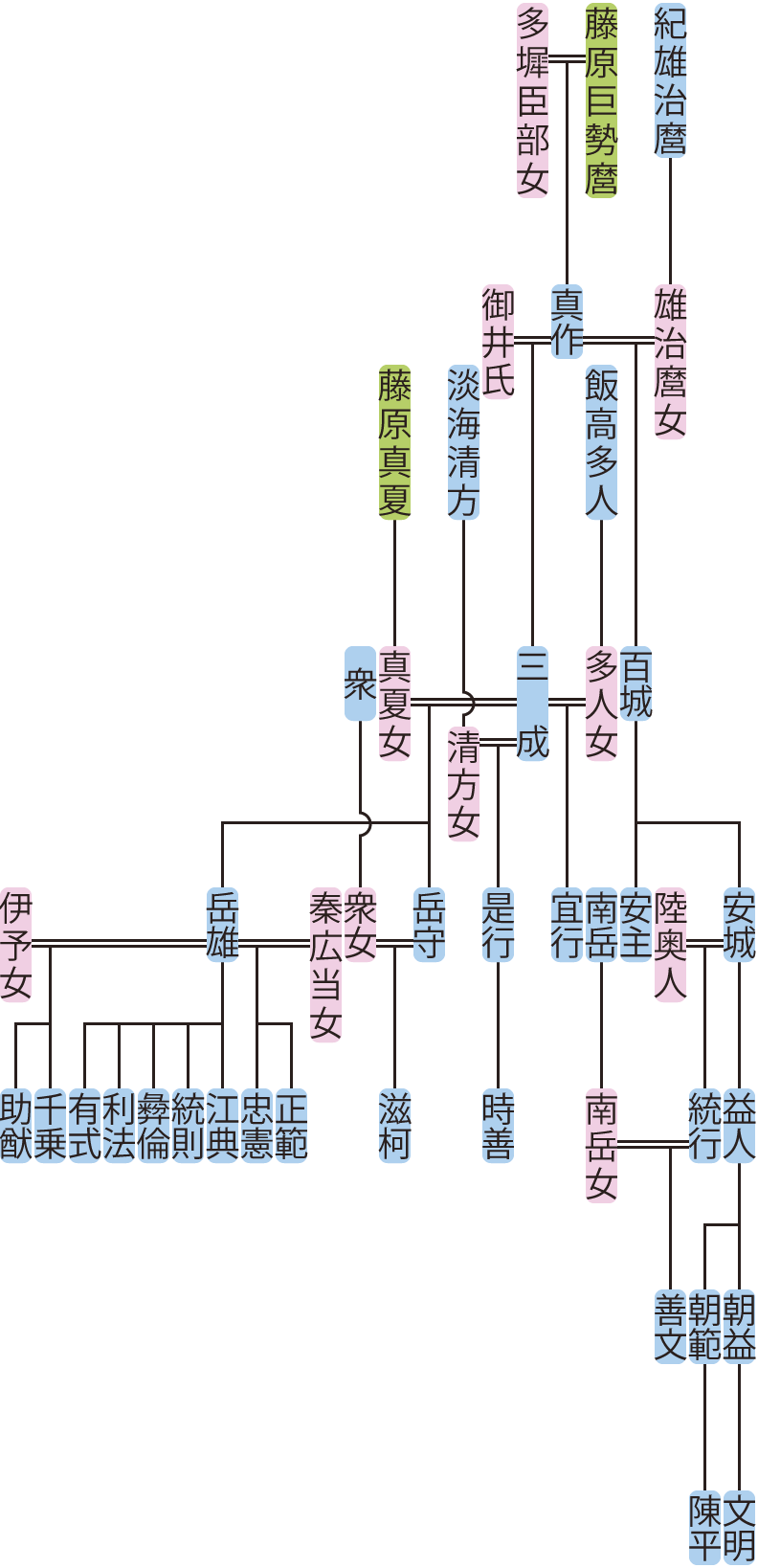

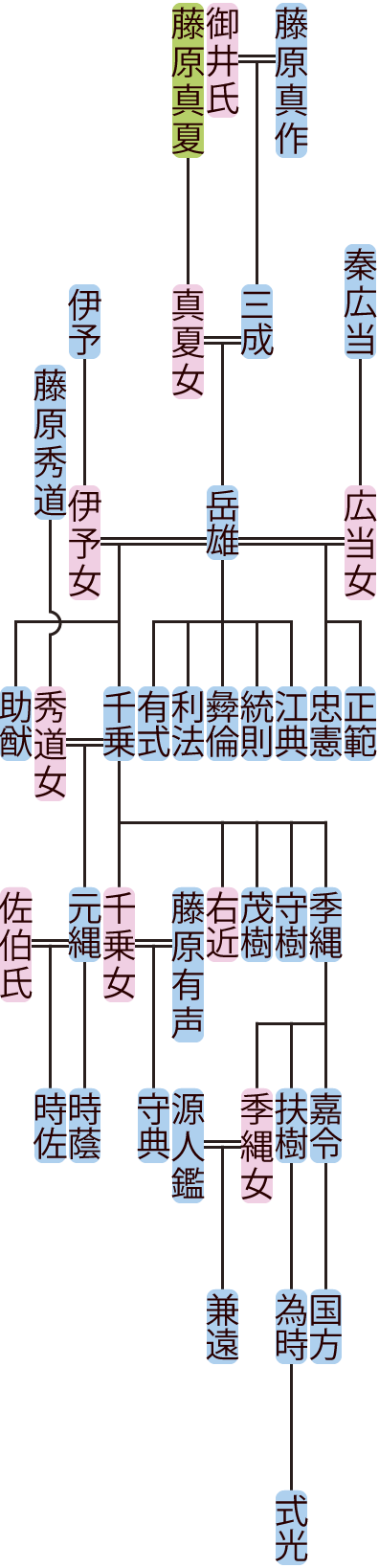

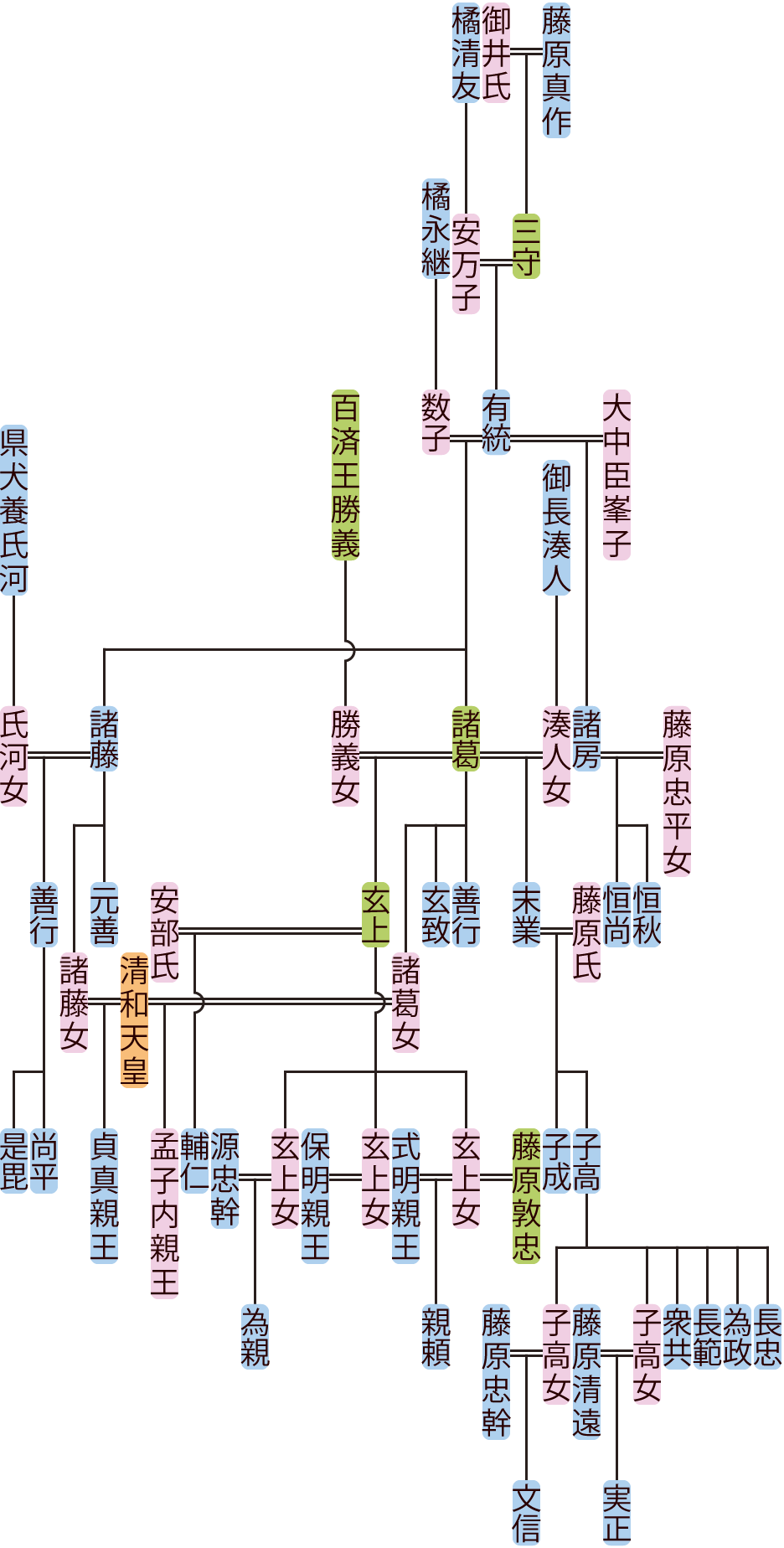

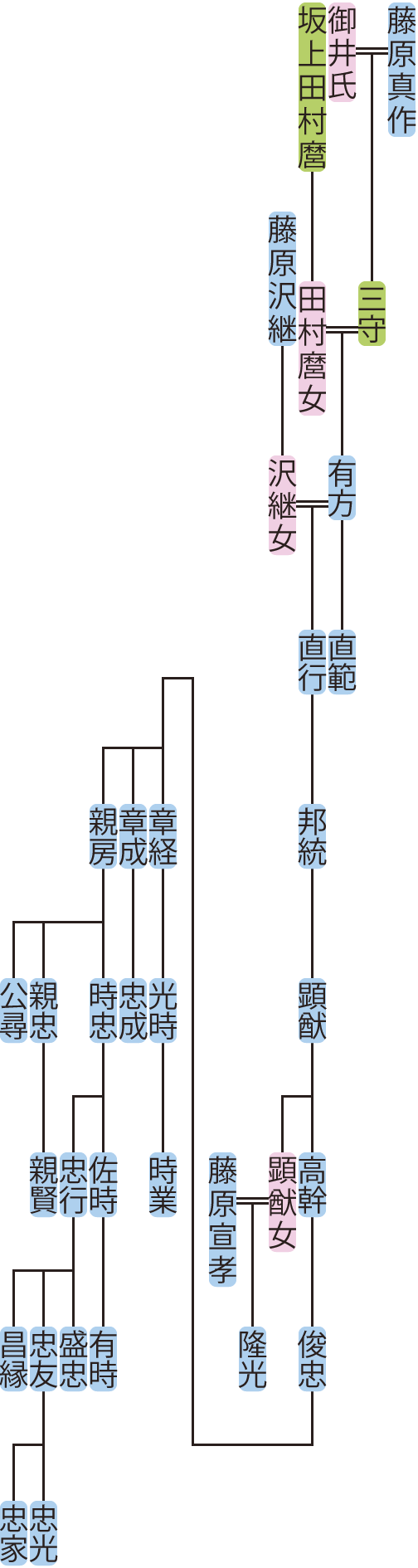

藤原氏南家・真作流の略系図

1 真作→藤原真作の系図

1-A1 村田→藤原村田・富士麿の系図

1-A2 興世→藤原興世の系図

1-A3 敏行→藤原敏行の系図

1-B1 百城・三成→藤原百城・三成の系図

1-B2 岳雄→藤原岳雄の系図

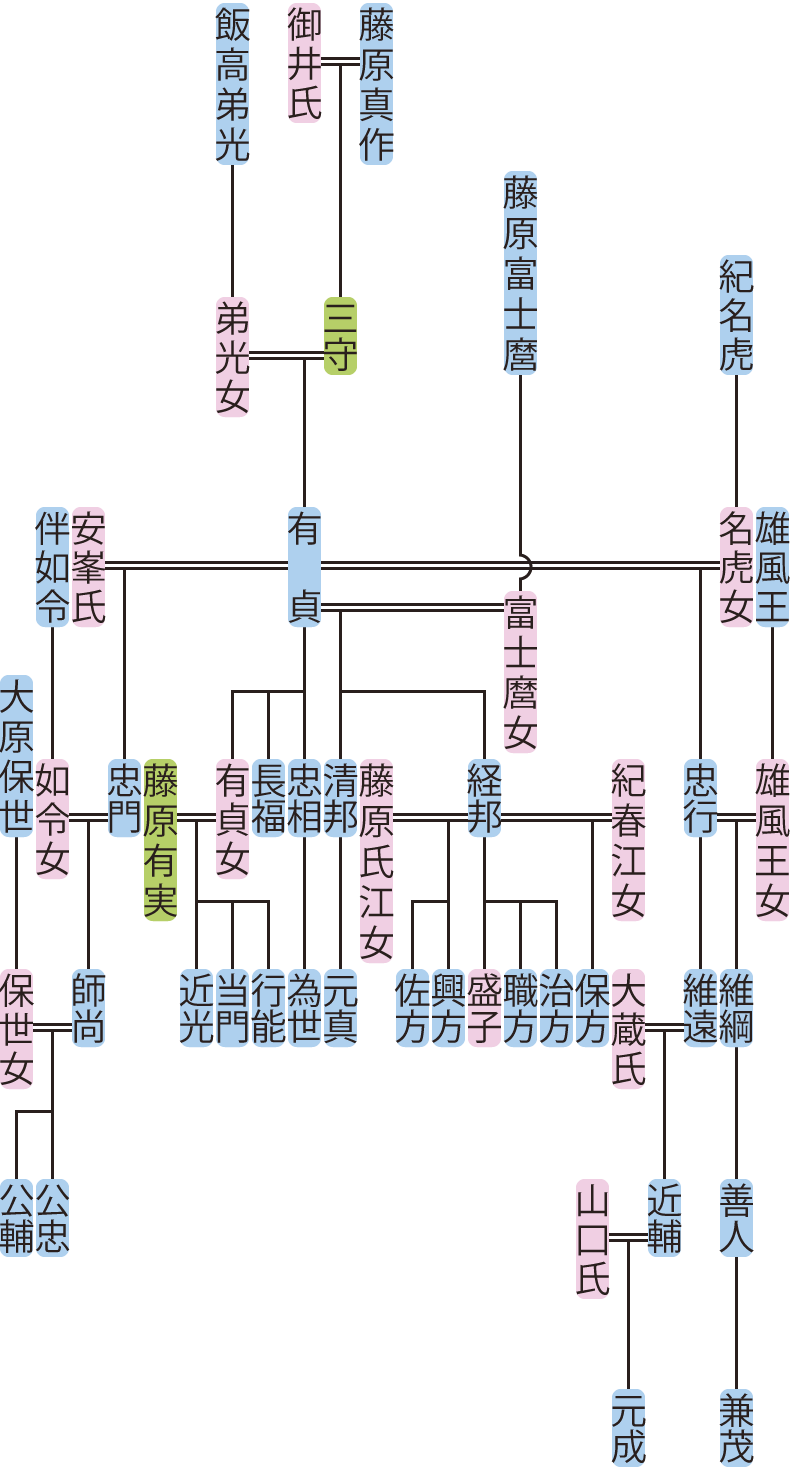

2 三守→藤原三守の系図

2-A1 有統→藤原有統の系図

2-A2 諸房→藤原諸房の系図

2-B 有方→藤原有方の系図

3 有貞→藤原有貞の系図

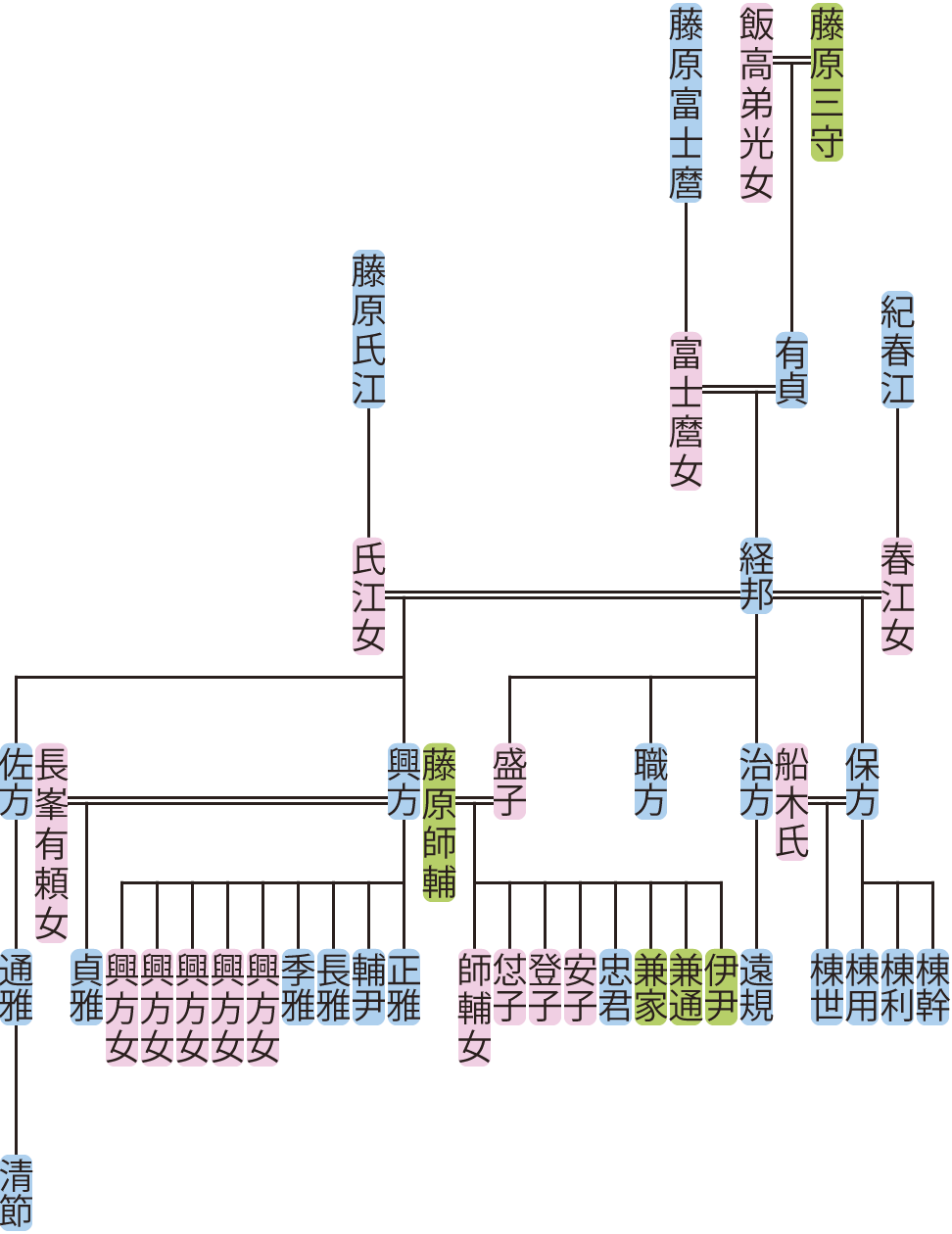

4 経邦→藤原経邦の系図

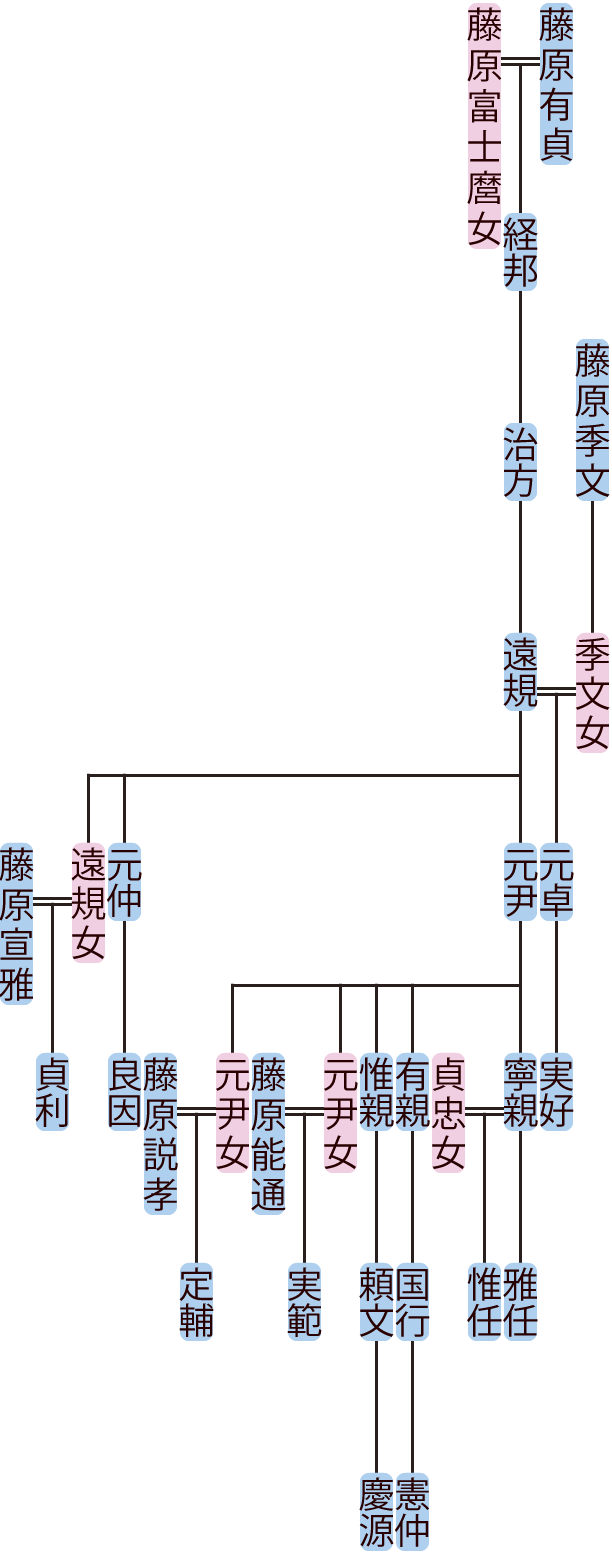

4-A1 治方→藤原治方~元尹の系図

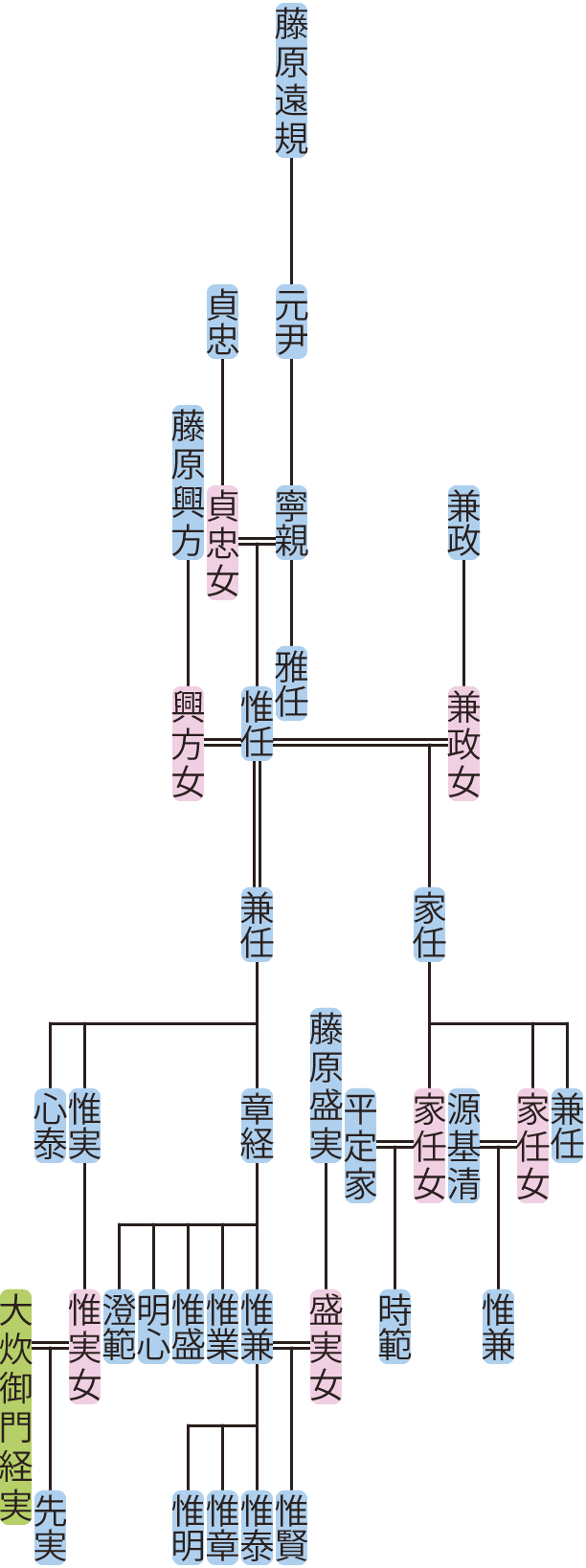

4-A2 寧親→藤原寧親の系図

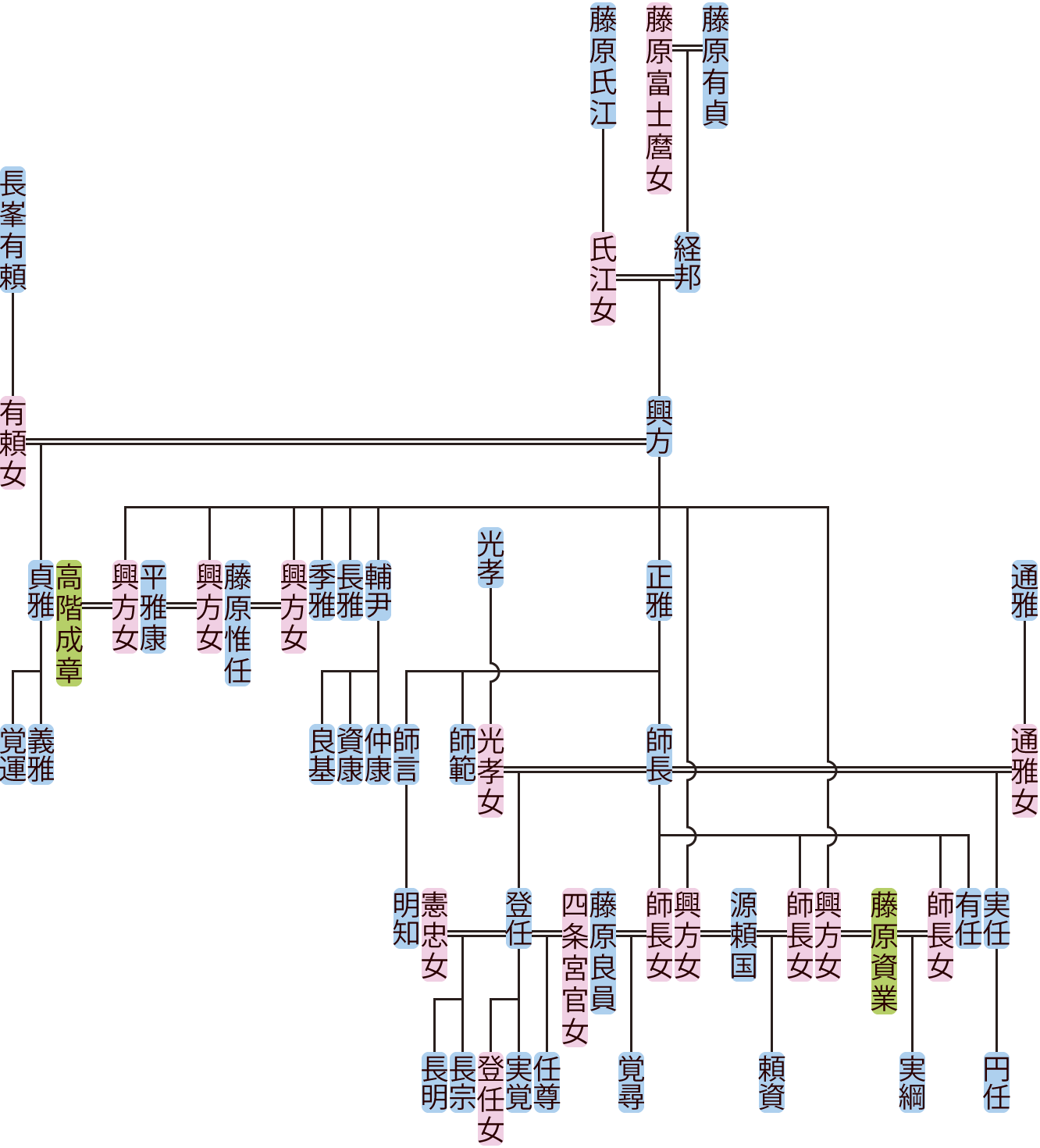

4-B1 興方→藤原興方~師長の系図

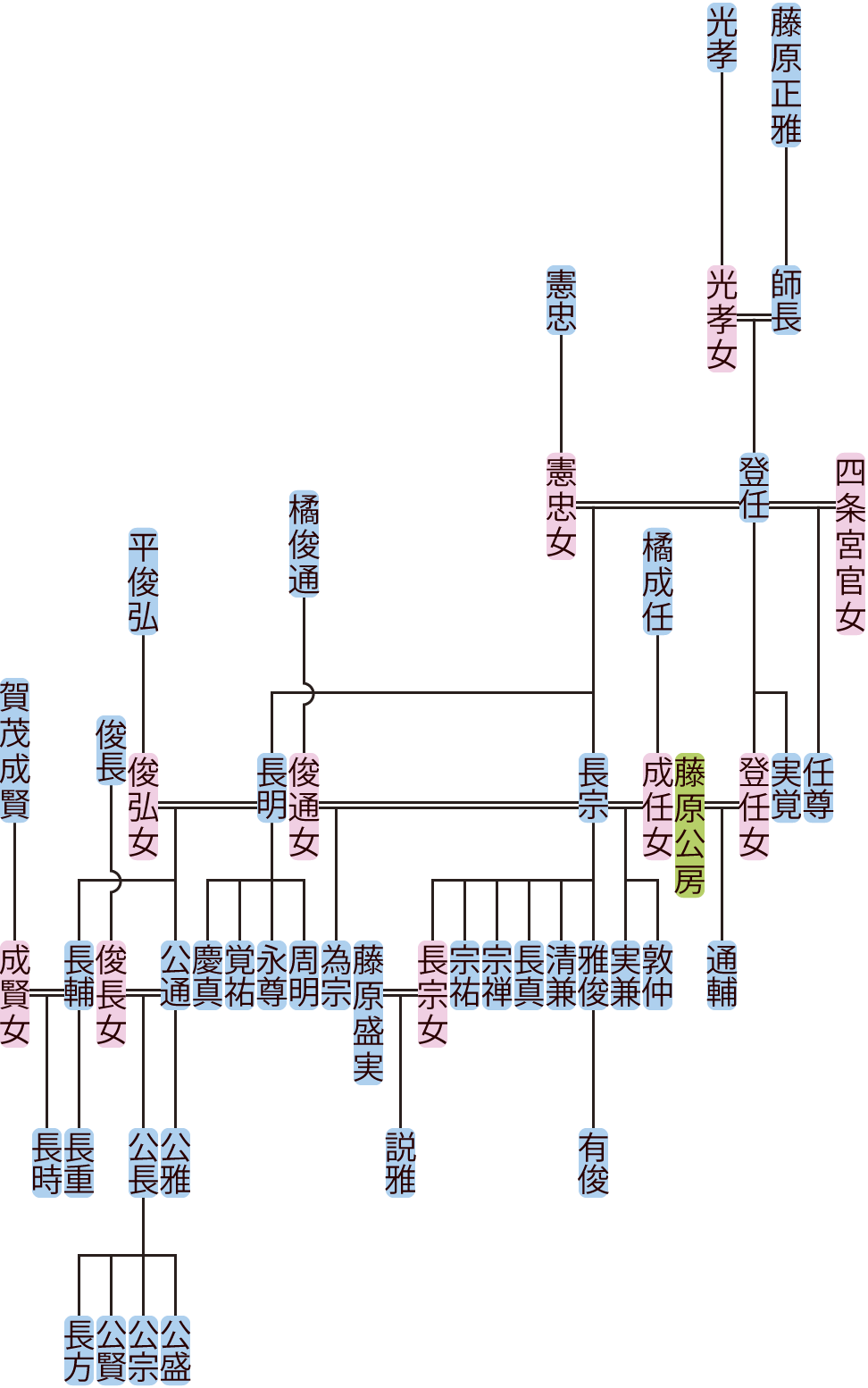

4-B2 登任→藤原登任の系図

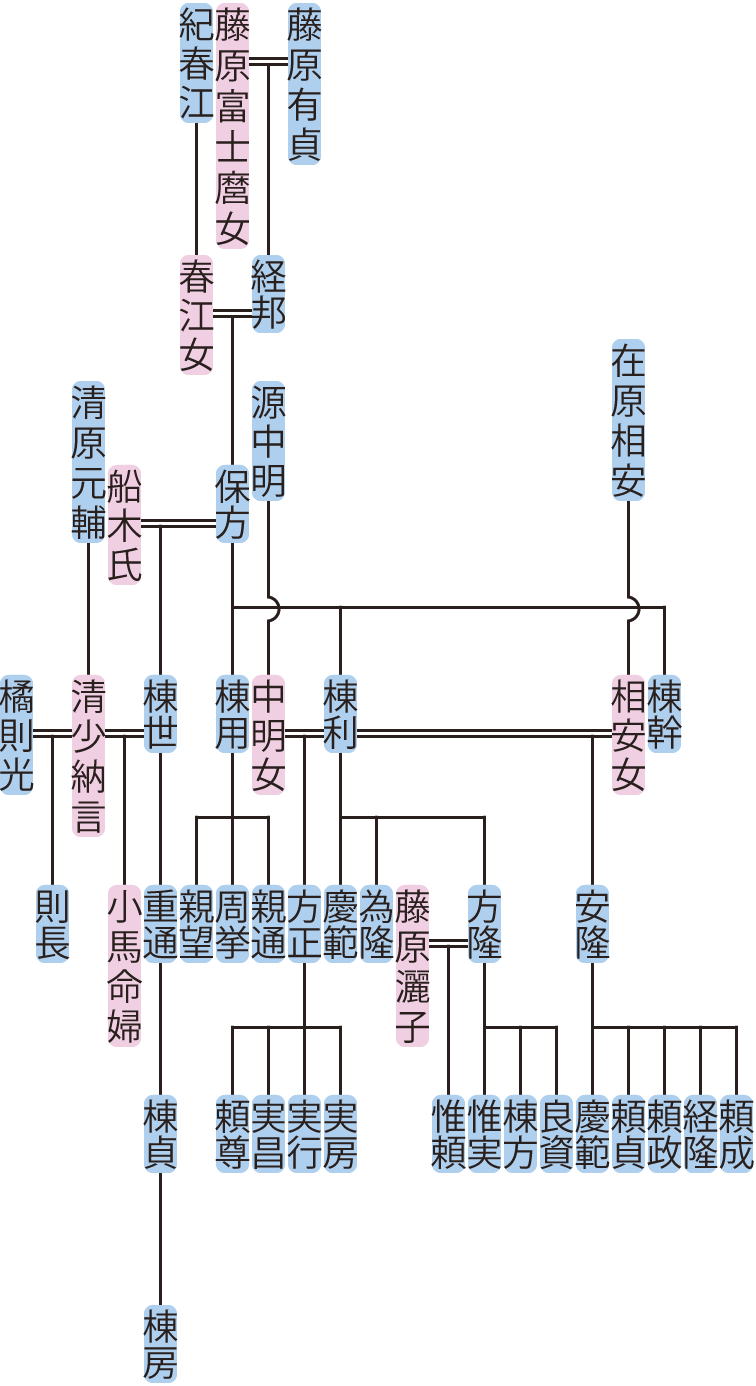

5 保方→藤原保方・棟利の系図

6-A 方正・方隆→藤原方正・方隆の系図

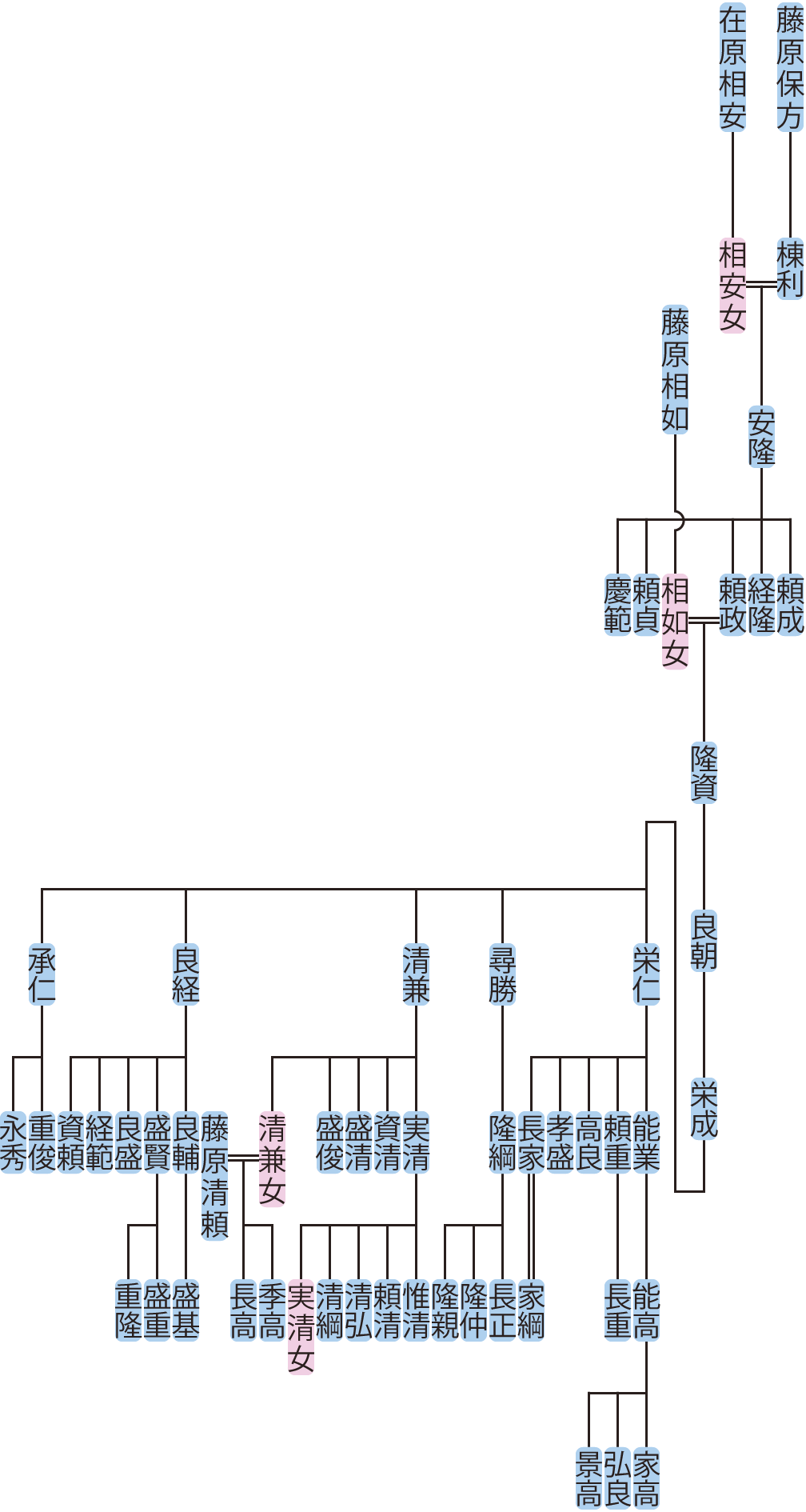

7 安隆→藤原安隆~清兼の系図

13 実清→藤原実清の系図

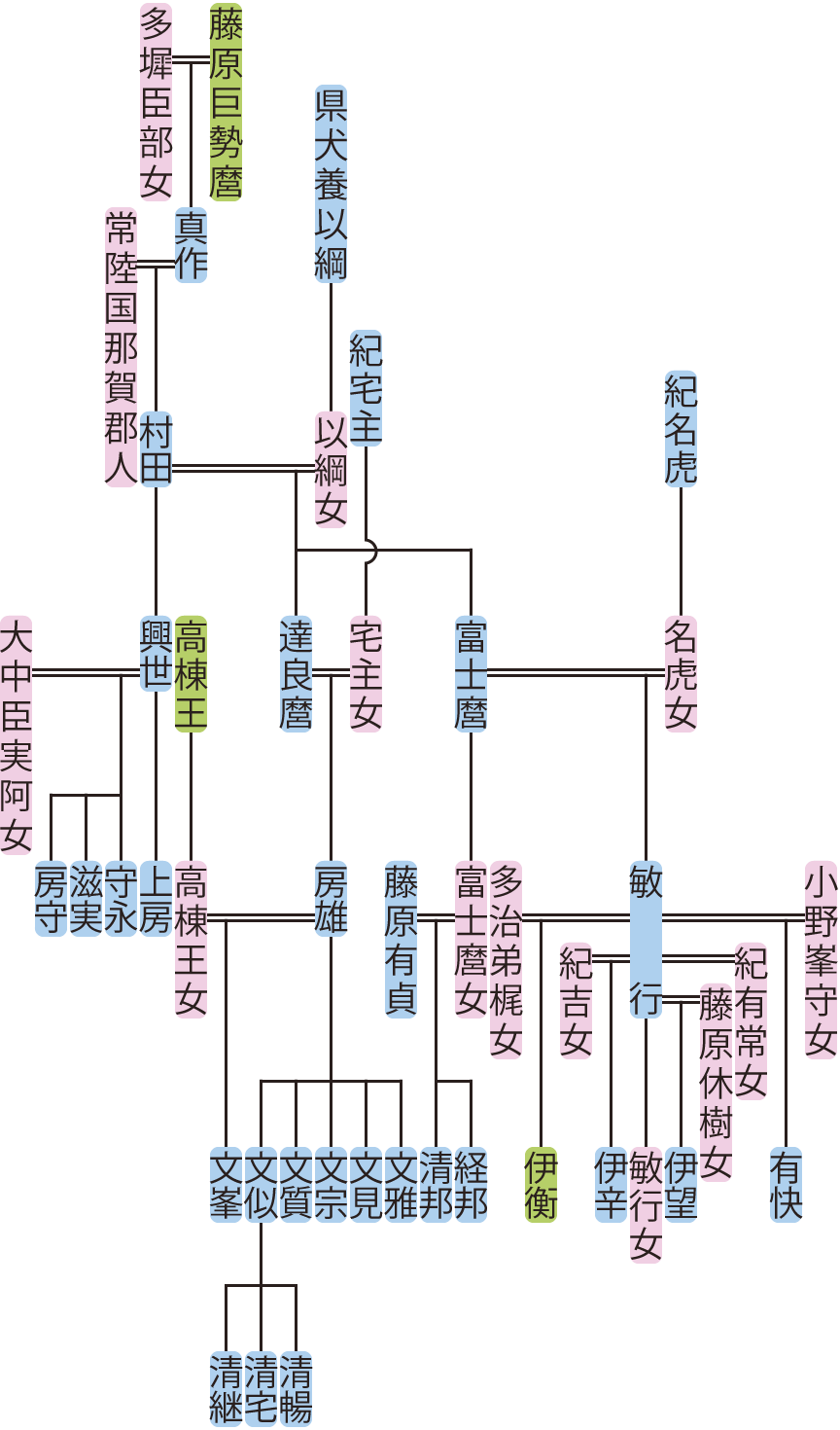

藤原真作の系図

藤原真作(またなり・まつくり)

妻 常陸国那賀郡人

子 村田・孫 富士麿→藤原村田・富士麿の系図

孫 興世→藤原興世の系図

妻 紀雄治麿の娘

子 百城→藤原百城・三成の系図

妻 御井氏

子 三成→藤原百城・三成の系図

孫 岳雄→藤原岳雄の系図

子 三守→藤原三守の系図

孫 有統→藤原有統の系図

孫 有方→藤原有方の系図

孫 有貞→藤原有貞の系図

子 五百城(いおのき)

子 美都子→藤原冬嗣の系図

孫 長良→藤原長良の系図

孫 良房→藤原良房・基経の系図

孫 良相→藤原良相の系図

藤原村田・富士麿の系図

藤原村田

孫 房雄(ふさお)【?-895】

孫の妻の父 高棟王→高棟王・平惟範の系図

達良麿孫 清宅/清視

子 興世→藤原興世の系図

藤原富士麿(ふじまろ)【804-850】

仁明天皇の信頼を得た。承和の変では、伴健岑らの捕縛にあたった。

妻 紀名虎の娘

妻の父 紀名虎→仁明天皇の系図

子 敏行→藤原敏行の系図

藤原敏行の系図

藤原敏行(としゆき)【?-901】

三十六歌仙の一人。『百人一首』にも歌が収められている。能書で知られ、神護寺には敏行による鐘銘が伝わる。

祖父 村田・父 富士麿→藤原村田・富士麿の系図

妻 小野峯守の娘

妻の父 小野峯守(みねもり)【778-830】

参議。漢詩文に優れた。

妻 紀吉の娘

子 伊辛/伊尹

妻 多治弟梶の娘

子 伊衡(これひら)【876-938】

参議。

子の妻 藤原恒尚の娘

子の妻の父 藤原恒尚→藤原諸房の系図

孫 国紀【?-961】

孫 正家

父は藤原国紀とも。

曾孫 信尹

父は藤原光尹(→藤原懐忠の系図)とも。

曾孫 輔尹

実は藤原興方(→藤原興方~師長の系図)の子。養父は藤原懐忠(→藤原懐忠の系図)とも。

孫の夫 醍醐天皇→醍醐天皇・朱雀天皇の系図

孫の夫 藤原有相→藤原恒佐・懐忠の系図

妻 藤原休樹の娘

妻の父 藤原休樹→藤原越雄・竹雄~光業の系図

子 季方

父は藤原菅根(→藤原良尚・菅根の系図)とも。

子の夫 藤原恒尚→藤原諸房の系図

藤原興世の系図

藤原興世(おきよ)【?-891】

父は藤原富士麿(→藤原村田・富士麿の系図)とも。

祖父 真作→藤原真作の系図

父 村田→藤原村田・富士麿の系図

子 滋実(しげざね)【?-901】

元慶の乱を鎮圧した。

子の妻 布勢氏

孫 朝鑑/朝見

孫の妻の父 藤原真房→藤原縄主・貞本の系図

朝鑑の子の夫 藤原顕忠→藤原顕忠の系図

孫 令名/令明

子の妻 布勢貴子

孫 好風/好立

曾孫 清兼

清兼の子の夫 藤原安親→藤原安親の系図

清兼の孫 為盛→藤原為盛の系図

清兼の子の夫 藤原信輔→藤原顕忠の系図

藤原百城・三成の系図

藤原百城(ももき)

子 安城/安主

孫 統行(むねつら)

曾孫 朝範

父は藤原朝益とも。

藤原三成(ただひら)

妻 藤原真夏の娘

妻の父 藤原真夏→藤原真夏の系図

子 岳守(おかもり)【808-851】

子 岳雄→藤原岳雄の系図

妻 飯高多人の娘

子 宜行

父は藤原助猷(→藤原岳雄の系図)とも。

藤原岳雄の系図

藤原岳雄(むねお)

祖父 真作→藤原真作の系図

父 三成→藤原百城・三成の系図

祖父 真夏→藤原真夏の系図

妻 伊予の娘

子 千乗

子の妻 藤原秀道の娘

子の妻の父 藤原秀道→藤原総継の系図

孫 元縄(ちかただ)

孫 季縄(すえただ・すえなわ)【?-919】

交野少将と呼ばれた。

曾孫 嘉令/嘉会

曾孫 扶樹【?-955】

曾孫の夫 源人鑑→源能有の系図

孫 茂樹

父は藤原季縄とも。

孫 右近(うこん)

藤原穏子に仕えた。歌人としても有名。父は藤原季縄とも。

孫の夫 藤原有声→藤原諸房の系図

子 助猷/助枝

妻 秦広当の娘

子 忠憲/安嗣

子 江典(えのり)

子 彜倫(つねとも)

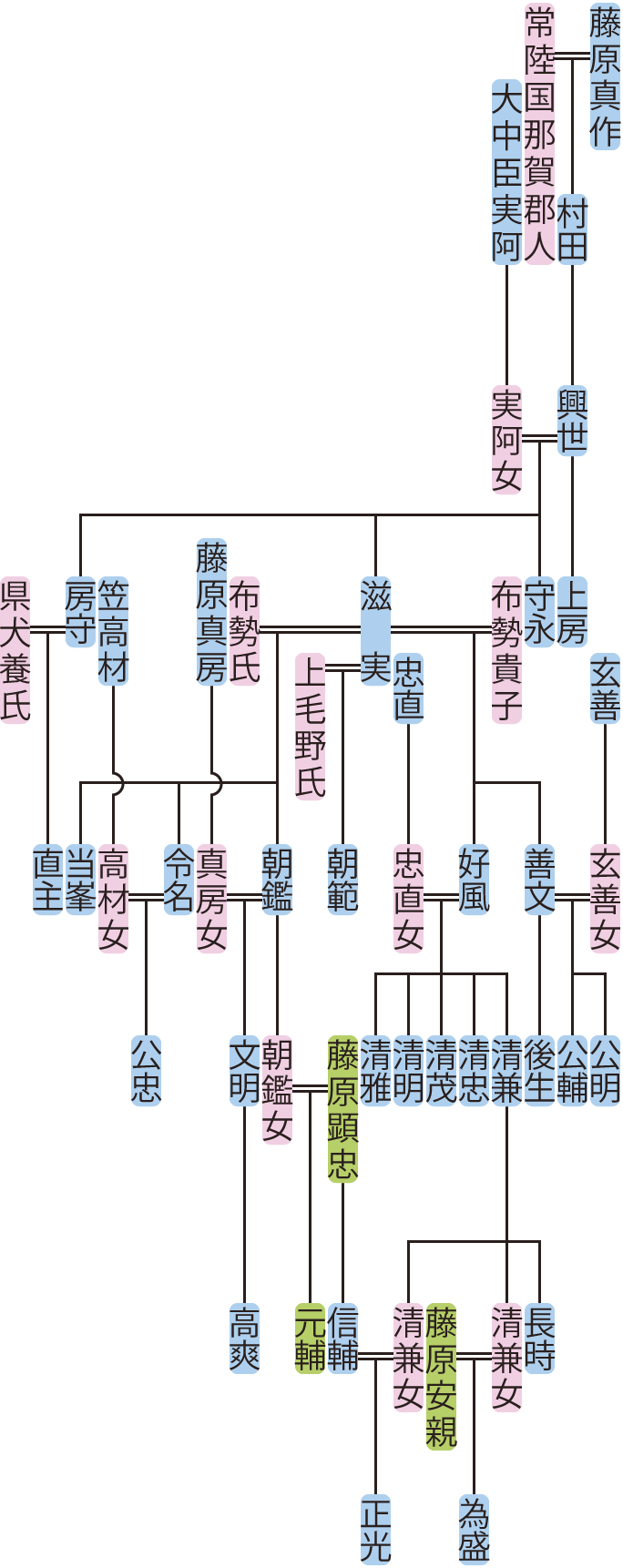

藤原三守の系図

藤原三守(みもり)【785−840】

右大臣。嵯峨天皇に東宮時代から仕え、篤い信任を得た。

妻 橘安万子

妻の父 橘清友→嵯峨天皇の系図

子 有統→藤原有統の系図

孫 諸房→藤原諸房の系図

妻 伴友子

子 仲統/仲縁(なかむね・なかのり・なかふち)【818-875】

参議。

子の妻 大中臣兼取の娘

孫 高規/高貞

孫の夫 清和天皇→清和天皇の系図

妻 坂上田村麿の娘

妻の父 坂上田村麿→桓武天皇の系図

子 有方→藤原有方の系図

妻 飯高弟光の娘

子 有貞→藤原有貞の系図

孫 経邦→藤原経邦の系図

子 貞子→仁明天皇の系図

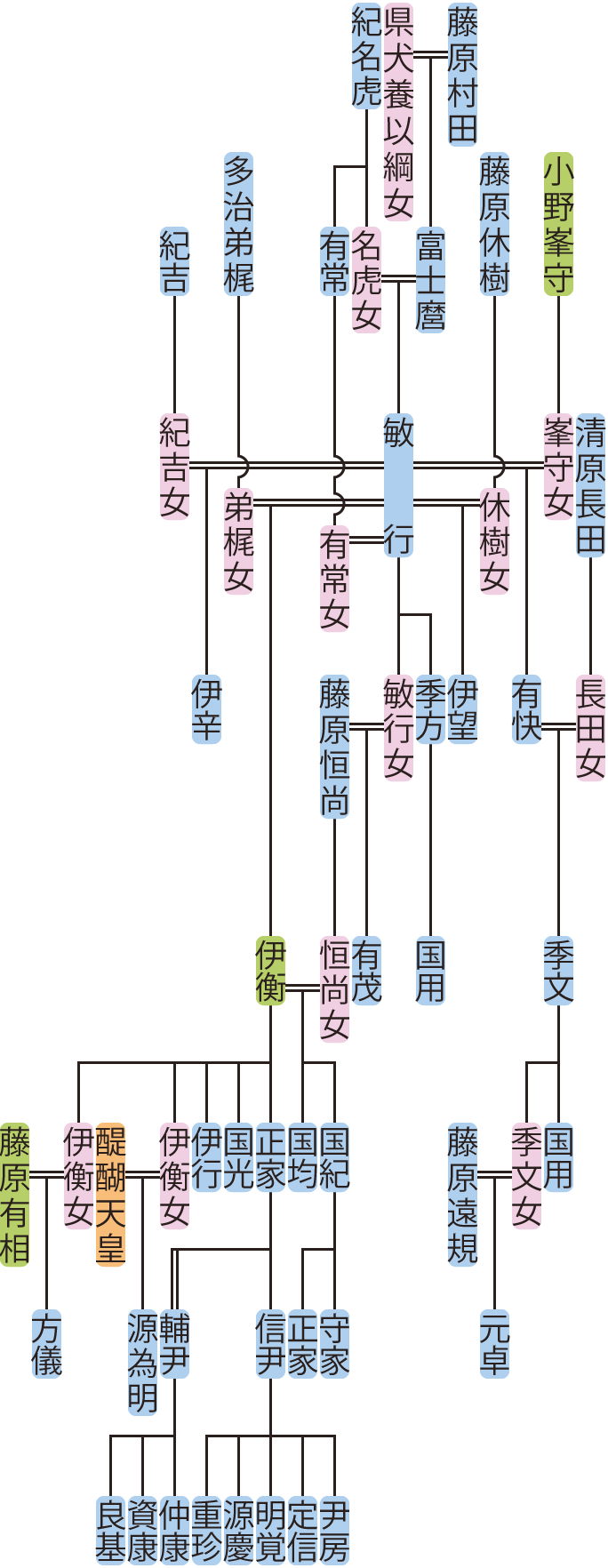

藤原有統の系図

藤原有統

妻 橘数子

子 諸葛(もろくず)【826-895】

中納言。光孝天皇の擁立に際しては、藤原基経に同調した。

子の妻 百済王勝義の娘

子の妻の父 百済王勝義(しょうぎ)【780-855】

従三位。

孫 玄上(はるうら・はるかみ・げんじょう)【856-933】

参議。琵琶の名手。

曾孫の夫 保明親王→醍醐天皇・朱雀天皇の系図

曾孫の夫 式明親王→常明親王・式明親王・兼明親王の系図

曾孫の夫 藤原敦忠→藤原敦忠の系図

曾孫の夫 源忠幹→是貞親王・源旧鑑・是恒・貞恒・是茂・香泉・友貞の系図

孫 玄致【856-933】

孫の夫 清和天皇→清和天皇の系図

曾孫 子高

子高の子の夫 藤原清遠→藤原高経・惟岳の系図

子高の子の夫 藤原忠幹→藤原国経・忠幹の系図

末業孫 長忠

父は藤原衆共とも。

曾孫 尚平

父は藤原元善とも。

曾孫 是毘(よしすけ)

妻 大中臣峯子

子 諸房→藤原諸房の系図

藤原諸房の系図

藤原諸房

妻 藤原忠平の娘

妻の父 藤原忠平→藤原忠平の系図

子 恒秋/昌良

子 恒尚

子の妻 紀関雄の娘

孫 有声(もちな)

孫の妻 藤原千乗の娘

孫の妻の父 藤原千乗→藤原岳雄の系図

孫の妻 扶相王の娘

曾孫 守文【?-951】

守文の子の夫 源惟正→源惟正の系図

諸房孫 伊相【?-994】

孫の妻 惟彦親王の娘

孫の妻の父 惟彦親王→惟彦親王・源定有・行有・載有の系図

子の妻 藤原敏行の娘

子の妻の父 藤原敏行→藤原敏行の系図

孫の夫 藤原伊衡→藤原敏行の系図

藤原有方の系図

藤原有方

父は藤原清貫(→藤原乙叡・真葛の系図)・藤原有貞(→藤原有貞の系図)とも。

妻 藤原沢継の娘

妻の父 藤原沢継→藤原末茂の系図

子 直行/真行

有方孫 顕猷

子の夫 藤原宣孝→藤原宣孝の系図

孫 隆光→藤原隆光の系図

有方孫 俊忠【?-1030】

父は藤原国卿(→藤原尚範の系図)とも。

有方孫 親房

父は藤原章成とも。

有方孫 章経/章任

有方孫 時忠【?-1119】

有方孫 親忠

父は藤原時忠とも。

有方孫 忠友/忠致

藤原有貞の系図

藤原有貞(ありさだ)【827-873】

妻 紀名虎の娘

妻の父 紀名虎→仁明天皇の系図

子 忠行【?-906】

子の妻の父 雄風王→葛原親王・万多親王・仲野親王の系図

孫 師尚【?-958】

妻 藤原富士麿の娘

妻の父 藤原富士麿→藤原村田・富士麿の系図

子 経邦→藤原経邦の系図

孫 治方→藤原治方~元尹の系図

孫 保方→藤原保方・棟利の系図

孫 興方→藤原興方~師長の系図

子 長福

父は藤原真作(→藤原真作の系図)とも。

子の夫 藤原有実→藤原良仁の系図

藤原経邦の系図

藤原経邦(つねくに)

祖父 三守→藤原三守の系図

父 有貞→藤原有貞の系図

祖父 富士麿→藤原村田・富士麿の系図

妻 紀春江の娘

子 保方・孫 棟利→藤原保方・棟利の系図

妻 藤原氏江の娘

妻の父 藤原氏江→藤原網主の系図

子 興方・孫 正雅→藤原興方~師長の系図

子 治方・孫 遠規→藤原治方~元尹の系図

子 盛子→藤原師輔の系図

孫 藤原伊尹→藤原伊尹・義孝の系図

孫 藤原兼通→藤原兼通の系図

孫 藤原兼家→藤原兼家の系図

孫 藤原忠君→藤原遠量・忠君・遠度・遠基の系図

藤原治方~元尹の系図

藤原治方(はるまさ)

藤原遠規【?-953】

妻 藤原季文の娘

妻の父 藤原季文→藤原季文の系図

子 元卓

父は藤原元尹とも。

孫 実好/高好/家好

孫 良因

父は藤原実好とも。

子の夫 藤原宣雅→藤原尚範の系図

藤原元尹/光尹

子 寧親→藤原寧親の系図

曾孫 憲仲【?-1077】

子の夫 藤原能通→藤原能通・実範の系図

子の夫 藤原説孝→藤原説孝の系図

孫 定輔→藤原定輔~孝博の系図

藤原寧親の系図

藤原寧親【?-1006】

祖父 遠規・父 元尹→藤原治方~元尹の系図

子 惟任

子の妻 藤原興方の娘

子の妻の父 藤原興方→藤原興方~師長の系図

子の妻 兼政の娘

孫 家任

母は平兼忠(→式瞻王・興我王・忠望王の系図)の娘とも。

曾孫 兼任〔養父:藤原惟任〕

曾孫の夫 源基清→盛明親王~源道成の系図

曾孫の夫 平定家→平行義の系図

孫 兼任

実は藤原家任の子。実父は藤原寧親とも。

曾孫 章経(あきのり)【?-1091】

章経孫 惟兼

惟兼の妻 藤原盛実の娘

惟兼の妻の父 藤原盛実→藤原盛実の系図

章経孫 惟泰/惟業

章経孫 惟章/惟盛

章経孫 澄範

父は藤原兼任とも。

曾孫 惟実【1037-1103】

父は藤原家任とも。

惟実の子の夫 大炊御門経実→大炊御門経実の系図

藤原興方~師長の系図

藤原興方

父は藤原治方(→藤原治方~元尹の系図)とも。

祖父 有貞→藤原有貞の系図

父 経邦→藤原経邦の系図

祖父 藤原氏江→藤原網主の系図

子 輔尹〔養父:藤原懐忠、藤原正家(→藤原敏行の系図)〕→藤原懐忠の系図

子の夫 藤原惟任→藤原寧親の系図

子の夫 源頼国→源頼国の系図

子の夫 平雅康→平時望・真材の系図

子の夫 高階成章→高階成章の系図

子の夫 藤原資業→藤原資業の系図

藤原正雅

孫 明知

父は藤原師範とも。

藤原師長

妻 光孝の娘

子 登任→藤原登任の系図

子の夫 藤原良員→藤原隆家の系図

子の夫 藤原資業→藤原資業の系図

孫 実綱→藤原実綱の系図

子の夫 源頼国→源頼国の系図

藤原登任の系図

藤原登任(なりとう)【988-?】

前九年の役では、陸奥守として安倍頼良と戦ったが敗れた。

祖父 正雅・父 師長→藤原興方~師長の系図

妻 憲忠の娘

子 長宗【1016-1085】

母は平兼忠(→式瞻王・興我王・忠望王の系図)の娘とも。

子の妻 橘俊通の娘

孫 為宗【?-1096】〔養子:藤原実兼〕

子の妻 橘成任の娘

子の妻の父 橘成任→橘成任の系図

孫 敦仲〔養父:藤原敦家(→藤原敦家の系図)〕

孫 実兼〔養父:藤原為宗〕

孫の夫 藤原盛実→藤原盛実の系図

子 長明【1018-1099】

父は藤原師長(→藤原興方~師長の系図)とも。

子の夫 藤原公房→藤原資房・公房の系図

孫 通輔→藤原通輔の系図

藤原保方・棟利の系図

藤原保方【?-947】

妻 船木氏

子 棟世

子の妻 清少納言(せいしょうなごん)

藤原定子に仕えた。『枕草子』の作者として知られるほか、『百人一首』にも歌が収められる。

子の妻の父 清原元輔(もとすけ)【908-990】

三十六歌仙の一人。梨壺の五人の一人として『後撰和歌集』を撰んだ。『百人一首』にも歌が収められる。

夫 橘則光→橘則光の系図

孫 小馬命婦(こまのみょうぶ)

藤原彰子に仕えた。

孫 親通/周道

孫 周挙/望挙

藤原棟利【?-984】

妻 在原相安の娘

子 安隆・孫 頼政→藤原安隆~清兼の系図

妻 源中明の娘

妻の父 源中明→源当時・相職の系図

子 方正→藤原方正・方隆の系図

子 方隆→藤原方正・方隆の系図

子 慶範

父は藤原安隆(→藤原安隆~清兼の系図)とも。

藤原方正・方隆の系図

藤原方正(まさただ)【?-1021】

祖父 保方・父 棟利→藤原保方・棟利の系図

子 実房

子の妻 大中臣輔親の娘

子の妻の父 大中臣輔親→大中臣輔親の系図

孫 頼業〔養子:藤原頼綱(→藤原為長~頼綱の系図)〕

曾孫 宗基〔養父:藤原明衡(→藤原明衡の系図)〕

曾孫 惟実

父は藤原方隆、藤原棟方、藤原実任とも。

孫 重任

実は中原徳如の子。

曾孫 惟実

父は藤原方隆、藤原頼業、藤原棟方とも。

藤原方隆【?-998】

子 良資【?-1036】

孫 資隆【?-1070】

孫 利定〔養父:藤原定輔〕→藤原定輔~孝博の系図

子 惟実

父は藤原頼業、藤原棟方、藤原実任とも。

棟方孫 惟保

実は津守置基の子。

藤原安隆~清兼の系図

藤原安隆

祖父 保方・父 棟利→藤原保方・棟利の系図

子 頼成/頼職

子 頼貞【?-1099】

子 慶範(けいはん)【997-1061】

父は藤原棟利(→藤原保方・棟利の系図)とも。法性寺座主などを務めた。歌人。

藤原頼政

妻 藤原相如の娘

妻の父 藤原相如→藤原助信の系図

栄成

曾孫 長正〔養父:源長綱〕

藤原清兼

父は良朝とも。

子 実清→藤原実清の系図

子 資清/清資/資助

子の夫 藤原清頼→藤原季永・清高の系図

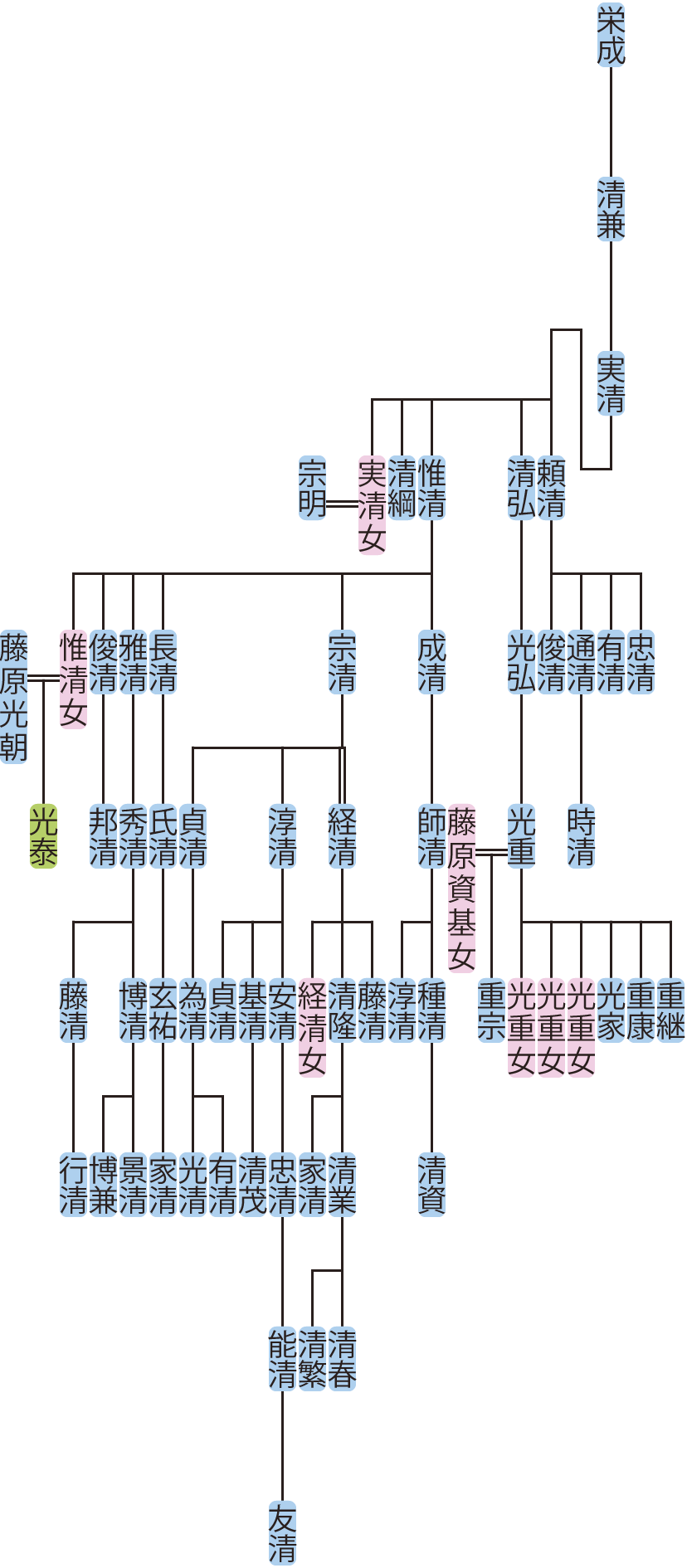

藤原実清の系図

藤原実清

祖父 栄成・父 清兼→藤原安隆~清兼の系図

孫 俊清

父は藤原惟清、藤原頼清、藤原有清とも。

孫 雅清/政清

孫の夫 藤原光朝→藤原光俊の系図

曾孫 光重→源光遠の系図

父は源光行とも。

曾孫 経清

実は三善雅衡(→三善雅衡の系図)の子。

曾孫 淳清

父は藤原師清とも。

淳清孫 貞清

父は藤原宗清とも。

曾孫 貞清

父は藤原淳清とも。

成清孫 淳清

父は藤原宗清とも。

系図について

本サイトの系図は、『尊卑分脈』、『本朝皇胤紹運録』、『系図纂要』、『寛政重修諸家譜』、東京大学史料編纂所のホームページのデータベースで公開されている家譜及び宮内庁のホームページの書陵部所蔵資料目録・画像公開システムで公開されている華族系譜を参照し、各種辞典類等も参考にして作成しています。

あくまで『尊卑分脈』等に参考に作成した結果に過ぎませんので、本サイトに掲げた系図が正しいと主張するものではありません。

系図はおおよそ次の方針で作成しています。

- 系図に描画する人物の範囲について

上記のとおり、系図は直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

下限は『系図纂要』・『寛政重修諸家譜』に掲載された最後の世代を基本としています。 - 人物の表示の区別について

系図では、次の通り背景色を区別しています。

(オレンジ)……天皇

(緑)……『公卿補任』に掲載される大宝元年3月21日以降の公卿

(黄)……江戸時代の将軍・藩主

(水色)……その他男性

(ピンク)……その他女性 - 養子・猶子について

両者を厳格に区別して表記するには力が全く及びませんので、一律「養子」「養父」「養母」と表記しています。

養子は、『尊卑分脈』等で線で繋がれて養子となる人物が表記されている場合、系図にも表示し、二重線で繋いでいます。

一方、『尊卑分脈』等で養子関係が人物の傍らに付記されている場合は、系図内には表示しませんでしたが、別途注記しています。

なお、正室以外との間の子が正室の養子となった場合、系図では実父母との関係のみを表示しています。 - 正室・側室等について

これらを厳格に区別して表記することも、力が及びませんので、「妻」「夫」と表記しています。 - 『尊卑分脈』を基本とした範囲について

『尊卑分脈』に掲載された氏族は、まずは『尊卑分脈』を基本に系図を作成し、それに拠らない部分との境界となる親子関係は赤線で表示しています。