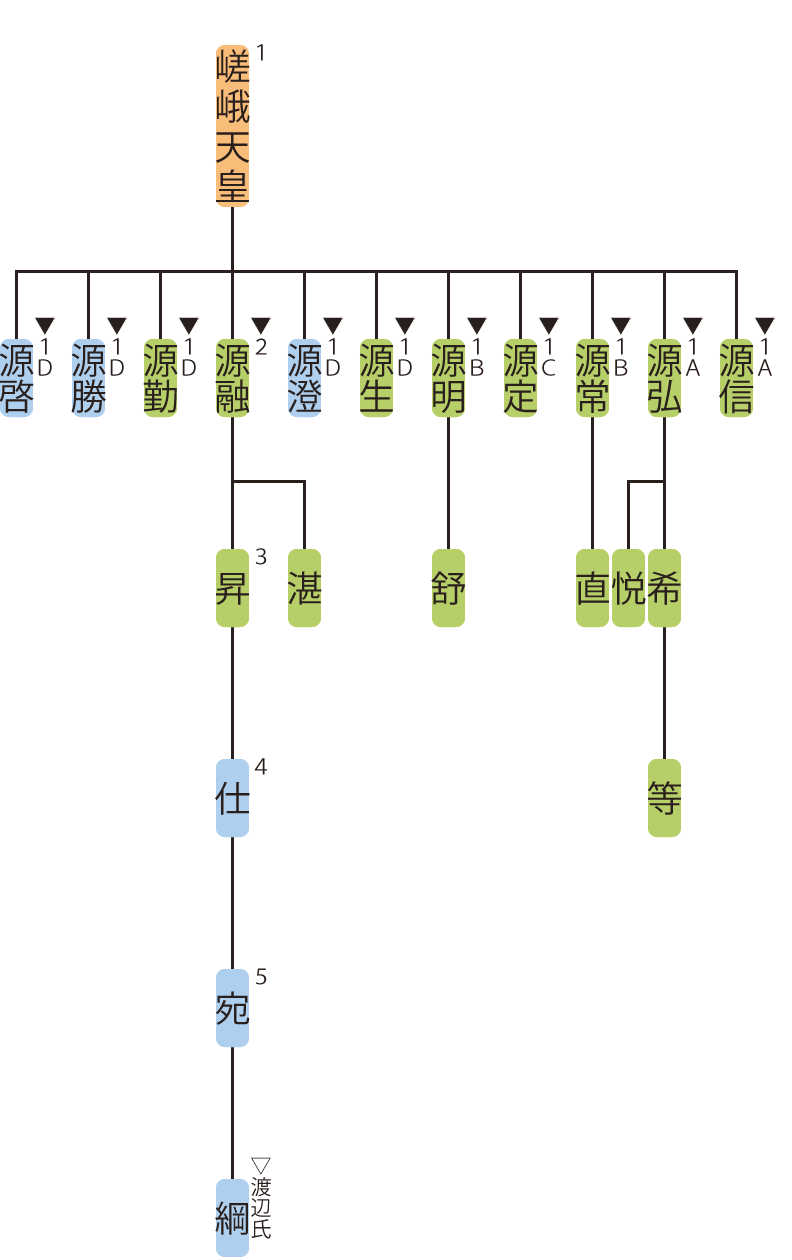

このページでは、嵯峨源氏の系図を掲載しています。系図は、直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

嵯峨源氏の略系図

1-A 信・弘→源信・弘の系図

1-B 常・明→源常・明の系図

1-C 定→源定の系図

1-D 生・澄・勤・勝・啓→源生・澄・勤・勝・啓の系図

2 融→源融~宛の系図

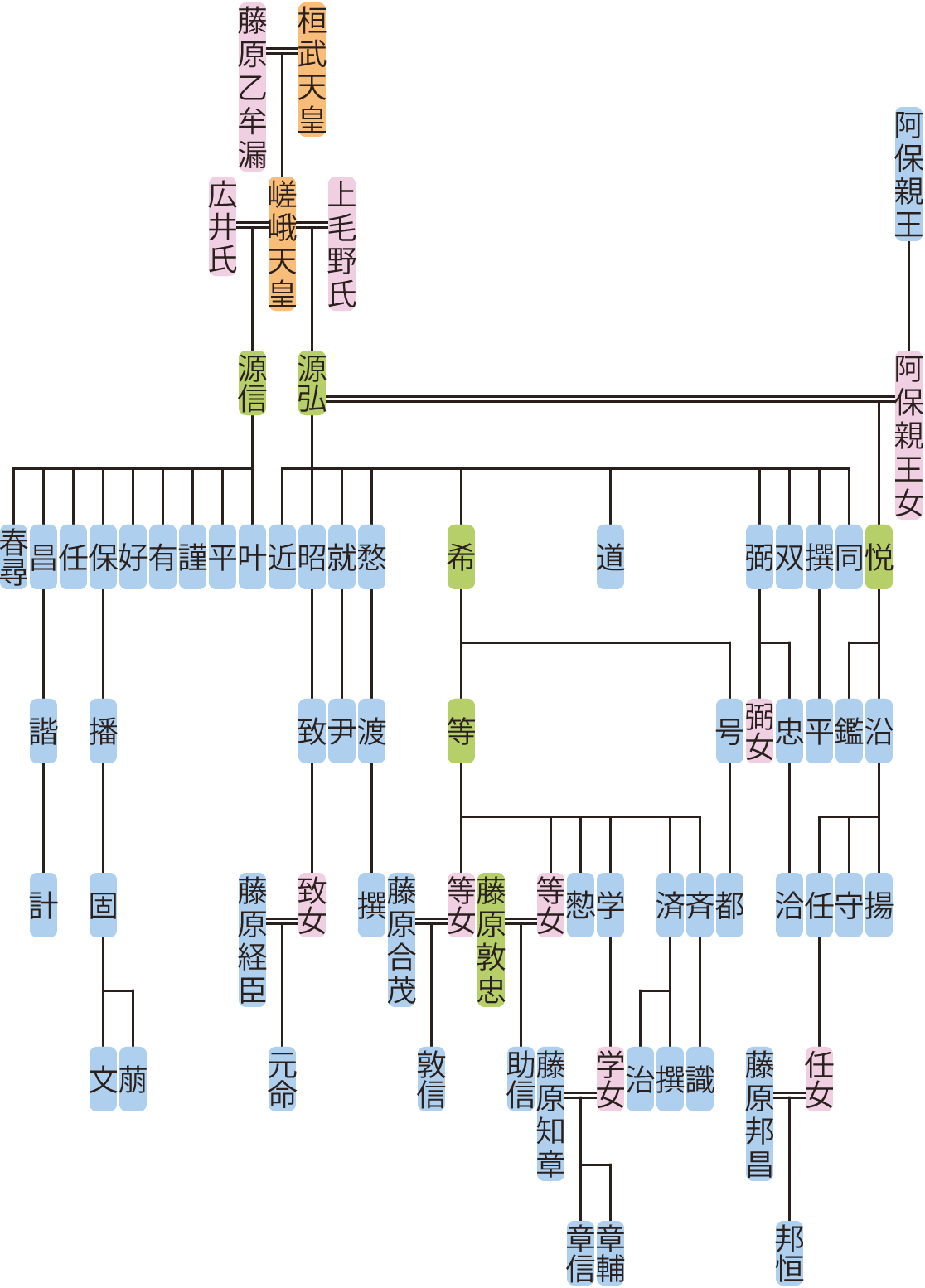

源信・弘の系図

源信(まこと)【810-868】

左大臣。応天門の変に巻き込まれた。

子 平(たいら)

子 謹(つつしむ)

陸奥守として元慶の乱の対応にあたった。

子 有(たもつ)/泰

子 春尋(たずぬ)

生まれつき障害があり、父により系譜から削除された。その後、兄弟からの願い出により、春朝臣が与えられた。

孫 諧

父は源信とも。

源弘(ひろむ)【812-863】

大納言。

妻 阿保親王の娘

妻の父 阿保親王→平城天皇の系図

子 悦

参議。

曾孫 任

任の子の夫 藤原邦昌→藤原邦昌の系図

任の孫 邦恒→藤原邦恒の系図

子 希(まれ)【849-902】

中納言。

孫 等(ひとし)【880-951】

参議。『百人一首』に歌が収められている。

曾孫の夫 藤原敦忠→藤原敦忠の系図

曾孫の子 助信→藤原助信の系図

曾孫の夫 藤原合茂→藤原正峯~敦信の系図

曾孫 学

学の子の夫 藤原知章→藤原知章の系図

希孫 治

父は源悦とも。

曾孫 致

致の子の夫 藤原経臣→藤原智泉の系図

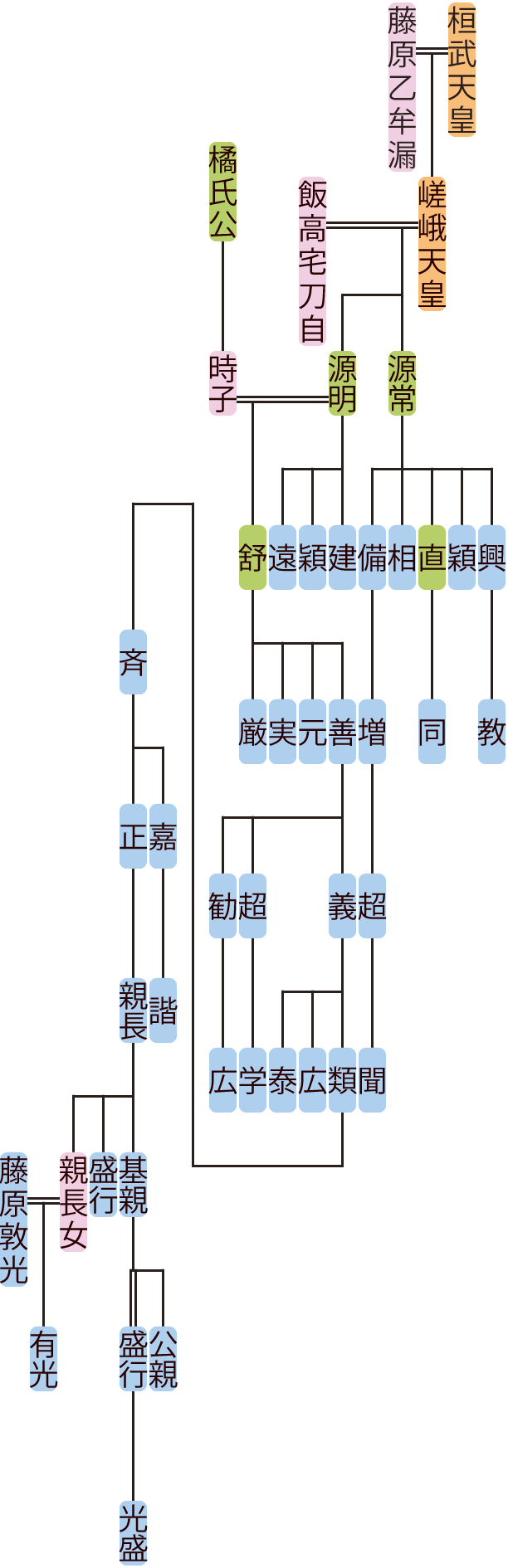

源常・明の系図

源常(ときわ)【812-854】

左大臣。

子 興(おこる)【828-872】

子 穎

父は源明とも。

子 直【830-900】

参議。

源明(あきら)【814-852】

参議。仁明天皇の崩御をきっかけに出家した。

妻 橘時子

妻の父 橘氏公→文徳天皇の系図

子 舒(のぶる)【832-881】

参議。

舒孫 親長

親長の子の夫 藤原敦光→藤原敦光の系図

親長の孫 有光→藤原有光の系図

舒孫 盛行

実父は源親長。

子 穎

父は源常とも。

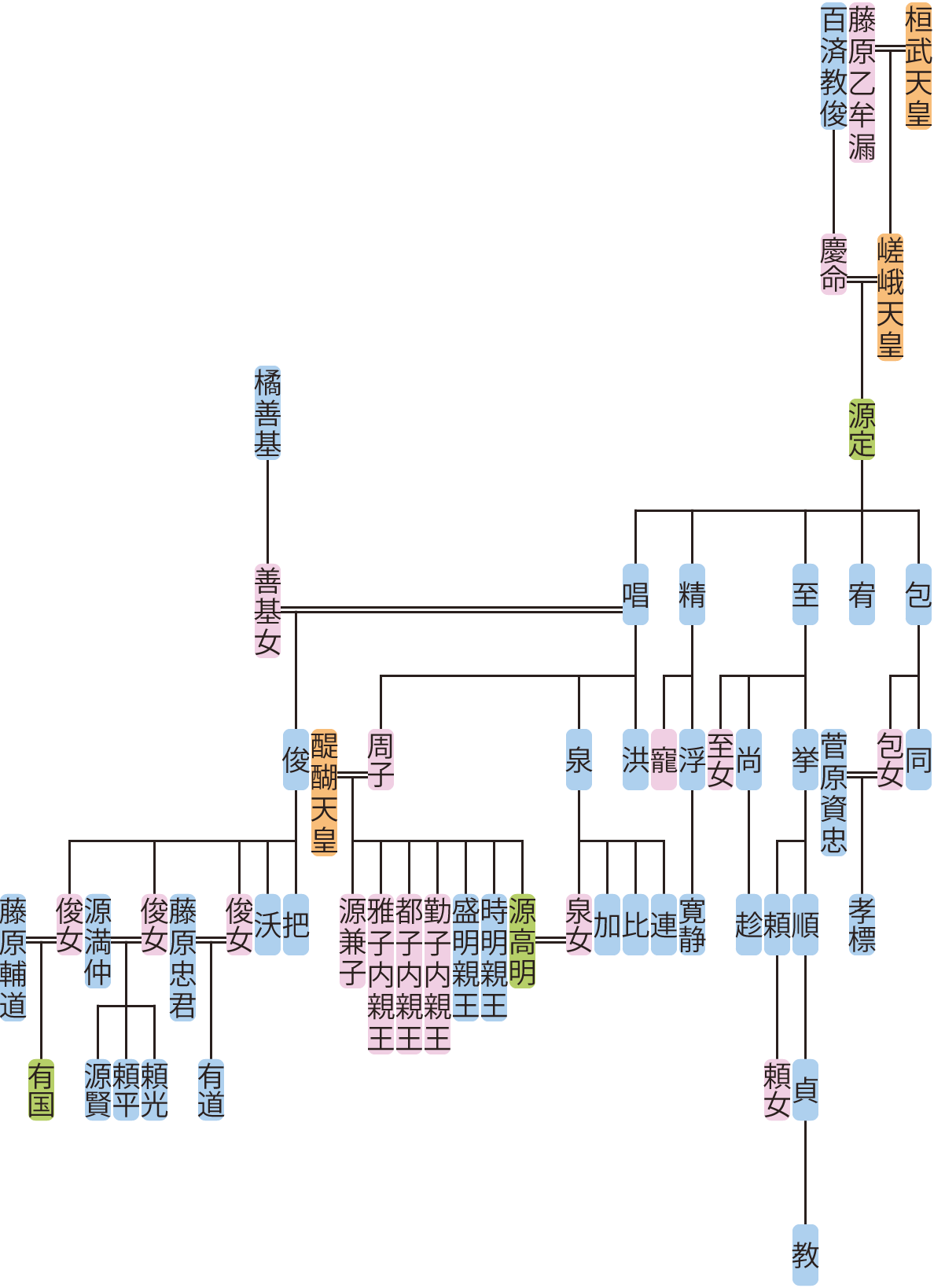

源定の系図

源定(さだむ)【815−863】

大納言。淳和天皇に寵愛された。

孫 同/聞

孫の夫 菅原資忠→菅原高視~孝標の系図

子 宥

父は源寛(→嵯峨天皇の系図)とも。

孫 尚【?-902】

曾孫 順(したごう)【911-983】

三十六歌仙の一人。梨壺の五人の一人として、『万葉集』の読解や『後撰和歌集』の撰集に携わった。

孫 寵(うつく)

歌人。『古今和歌集』に歌が収められている。

曾孫 寛静(かんじょう)【901-979】

東寺長者などを務めた。

孫 周子→醍醐天皇・朱雀天皇の系図

曾孫 盛明親王→盛明親王~源道成の系図

曾孫の夫 藤原忠君→藤原遠量・忠君・遠度・遠基の系図

曾孫の夫 源満仲→源満仲の系図

曾孫の子 頼光→源頼光の系図

曾孫の夫 藤原輔道→藤原浜雄~輔道の系図

曾孫の子 有国→藤原有国の系図

曾孫の夫 源高明→源高明の系図

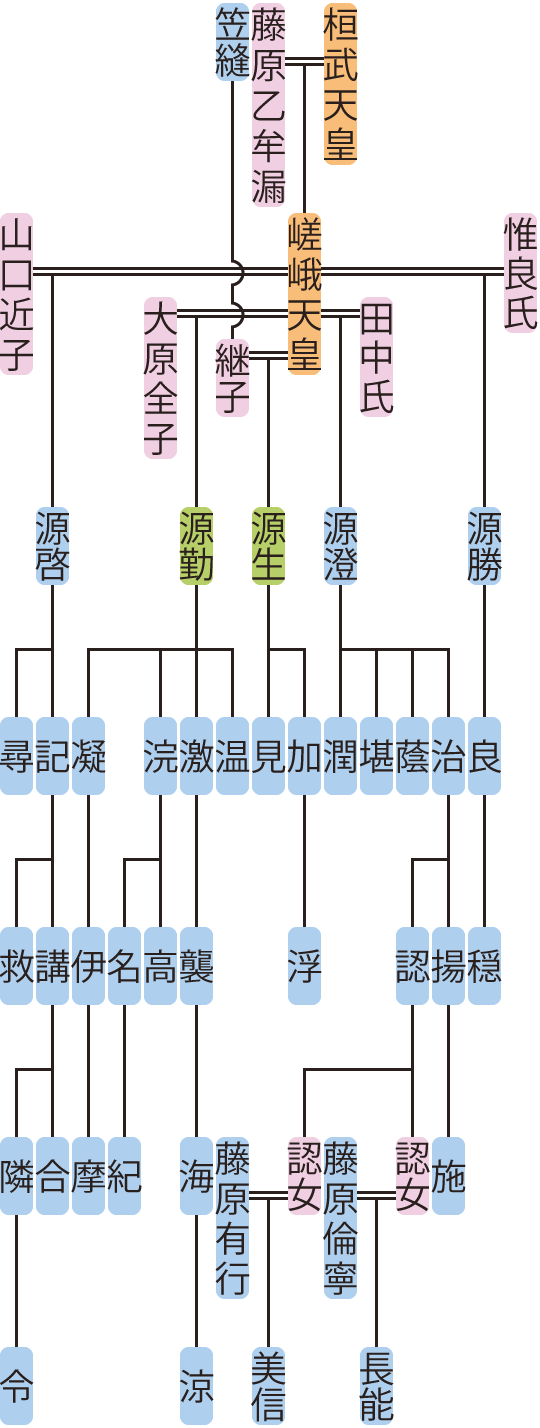

源生・澄・勤・勝・啓の系図

源生(いける)【821−872】

参議。

源澄(すめる)

田中君と称された。

曾孫の夫 藤原倫寧→藤原倫寧の系図

曾孫の夫 藤原有行→藤原山人・藤生・世嗣の系図

源勤(つとむ)【824−881】

参議。

曾孫 海

父は源激とも。

源勝(まさる)【?−886】

出家し、竹田禅師と称された。

源啓(ひらく)【829−869】

文章を好み、射術をよくした。

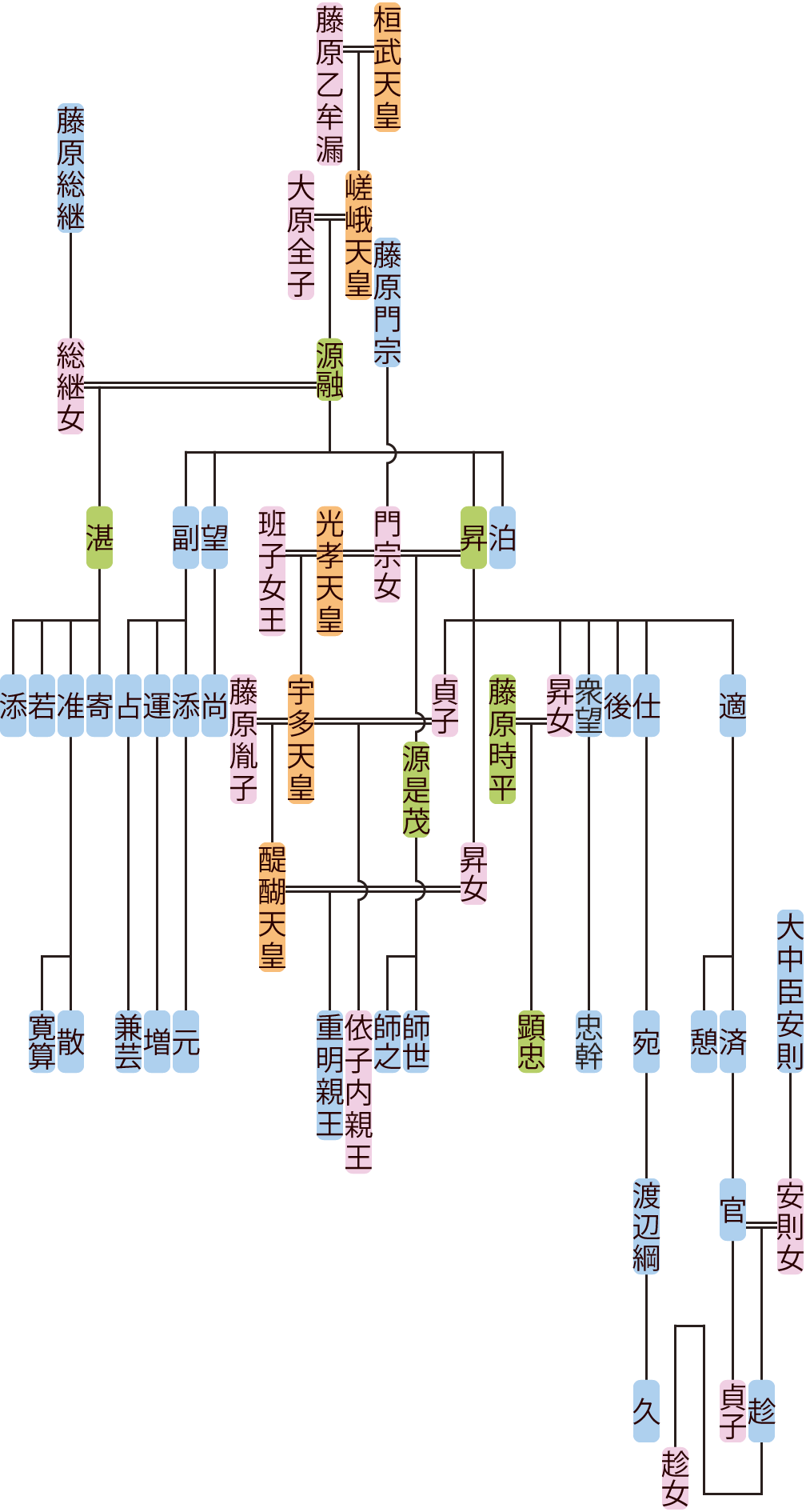

源融~宛の系図

源融(とおる)【822−895】

左大臣。陽成天皇が退位した際には、即位の意向を示した。

妻 藤原総継の娘

妻の父 藤原総継→藤原総継の系図

子 湛(たたう)【845-915】

大納言。

子 副/嗣

源昇(のぼる)【848-918】

大納言。

妻 藤原門宗の娘

妻の父 藤原門宗→藤原浜雄~輔道の系図

子 是茂〔養父:光孝天皇(→光孝天皇の系図)〕→是貞親王・源旧鑑・是恒・貞恒・是茂・香泉・友貞の系図

孫 済

父は源若とも。

孫 憩(いこう)

子 衆望〔養父:源是恒〕→是貞親王・源旧鑑・是恒・貞恒・是茂・香泉・友貞の系図

子 貞子→宇多天皇の系図

子の夫 醍醐天皇→醍醐天皇・朱雀天皇の系図

孫 重明親王→克明親王・重明親王の系図

源宛(あつる)

子 渡辺綱・孫 久→渡辺綱~安の系図

系図について

本サイトの系図は、『尊卑分脈』、『本朝皇胤紹運録』、『系図纂要』、『寛政重修諸家譜』、東京大学史料編纂所のホームページのデータベースで公開されている家譜及び宮内庁のホームページの書陵部所蔵資料目録・画像公開システムで公開されている華族系譜を参照し、各種辞典類等も参考にして作成しています。

あくまで『尊卑分脈』等に参考に作成した結果に過ぎませんので、本サイトに掲げた系図が正しいと主張するものではありません。

系図はおおよそ次の方針で作成しています。

- 系図に描画する人物の範囲について

上記のとおり、系図は直系2親等・配偶者・姻族1親等の人物を目安に作成しています。

下限は『系図纂要』・『寛政重修諸家譜』に掲載された最後の世代を基本としています。 - 人物の表示の区別について

系図では、次の通り背景色を区別しています。

(オレンジ)……天皇

(緑)……『公卿補任』に掲載される大宝元年3月21日以降の公卿

(黄)……江戸時代の将軍・藩主

(水色)……その他男性

(ピンク)……その他女性 - 養子・猶子について

両者を厳格に区別して表記するには力が全く及びませんので、一律「養子」「養父」「養母」と表記しています。

養子は、『尊卑分脈』等で線で繋がれて養子となる人物が表記されている場合、系図にも表示し、二重線で繋いでいます。

一方、『尊卑分脈』等で養子関係が人物の傍らに付記されている場合は、系図内には表示しませんでしたが、別途注記しています。

なお、正室以外との間の子が正室の養子となった場合、系図では実父母との関係のみを表示しています。 - 正室・側室等について

これらを厳格に区別して表記することも、力が及びませんので、「妻」「夫」と表記しています。 - 『尊卑分脈』を基本とした範囲について

『尊卑分脈』に掲載された氏族は、まずは『尊卑分脈』を基本に系図を作成し、それに拠らない部分との境界となる親子関係は赤線で表示しています。